Murs, barbelés, îles, asiles : l’enfermement a pu prendre au fil des siècles plusieurs formes. C’est ainsi qu’il y a eu des prisons sur l’eau : l’Ancien Régime français a connu la peine infâmante des galères essentiellement à partir du règne de Louis XIV et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, avant que les bagnes de Toulon ou de Brest, puis de la Guyane prennent la relève à la fin du siècle. On trouve ces galères dans les grands ports de Dunkerque, de Toulon, et de Marseille surtout, ces deux derniers en pays d’oc. Et bien que le recrutement, si l’on peut dire, des galériens s’effectue à l’échelle de tout le royaume, il est clair que cette localisation méridionale ne peut avoir manqué d’avoir des effets sur la vie et la culture du pays concerné. Ce n’est pas un hasard si l’on connaît en Provence le proverbe « parla francés, es anat ai galeras » [il parle français, il est allé aux galères]. Et il n’est donc pas anormal que galères et galériens aient eu leur place en littérature, que ce soit sous la plume d’auteurs méridionaux de langue française parlant des protestants cévenols persécutés, comme André Chamson1, ou en langue d’oc sous celle de Frédéric Mistral, qui insère dans sa tragédie La Reino Jano (située au demeurant au XIVe siècle) une chanson de galériens. La galère intègre donc cette partie de la littérature d’oc qui parle de la prison, au même titre, pour nous en tenir à la période moderne, que l’œuvre de Bellaud de la Bellaudière ou celle de Jean de Cabanes, dont Philippe Gardy a publié la satire consacrée au versant féminin de la « galère »2. Et il y a donc ce mince poème anonyme, La Souffranso et la miseri dei fourçats que soun en galèro, publié pour la première fois en 1666, et maintes fois réédité par la suite durant presqu’un siècle. Il s’agit, en apparence, des plaintes de deux galériens qui se relaient pour décrire leur sort. Ce qui ne peut manquer de poser plusieurs questions : a-t-on vraiment affaire à un témoignage authentique, ou plutôt à un jeu littéraire, dû à quelle plume si c’est le cas ? Et quelle que soit la réponse à cette question, quel crédit peut-on accorder à la description qui est faite de la vie sur une galère ? On croisera sur ce point notre poème avec d’autres sources, notamment l’extraordinaire témoignage quasi ethnographique du protestant périgourdin Jean Marteilhe, qui a connu le sort des galériens un demi-siècle après la première édition de la Souffranso3. Et on fera bien sûr appel aux travaux contemporains d’André Zysberg, spécialiste incontestable de la question4. Par ailleurs, ce petit texte, qui peut certes difficilement passer pour un chef-d’œuvre poétique, a eu un certain succès éditorial, donc un public, et il a attiré l’attention, longtemps après sa dernière édition, d’un certain nombre de connaisseurs de la littérature d’oc. Mistral en donne des citations dans au moins trois entrées de son grand dictionnaire provençal-français, le Trésor du Félibrige. Plus tard, Louis Bayle en a publié un extrait dans sa revue la Targo de Toulon en 19605, Philippe Gardy en parle dès sa thèse de 1986 sur l’écrit d’oc de la période moderne6, et l’évoque par la suite dans plusieurs de ses publications. Nous devons à François Pic, l’incontournable bibliographe de l’écrit occitan moderne et contemporain, un état des éditions de la Souffranso en annexe à un article sur la littérature de colportage en occitan7. Il y a aussi l’article de Jean Eygun en 2001 qui la resitue dans le cadre plus large d’une littérature de la gueuserie8. Et en dehors du cercle des spécialistes de littérature occitane, notre poème a pu attirer l’attention d’André Zysberg, l’historien des galères, qui en a commenté une des rares rééditions contemporaines, dans la revue Prouvenço 2000 en 19819. Signe que, si modeste soit-il, le texte mérite d’être lu, et que la question du pourquoi de son succès mérite d’être posée même par quelqu’un qui n’est assurément pas spécialiste de littérature carcérale, ni de littérature baroque, ni même de littérature tout court, mais qui, comme historien, peut avoir ici son mot à dire.

Un texte anonyme, mais pas inconnu

Page de titre de l’édition conservée au CIRDÒC

Photo © CIRDOC - Institut occitan de cultura

C’est donc en 1666 qu’il apparaît pour la première fois, du moins pour ce qu’on en sait aujourd’hui. Il est inclus dans la seconde édition d’un recueil anthologique, Lou Jardin dei Musos prouvençalos, qui regroupe sur quelque 400 pages des œuvres de plusieurs auteurs d’oc du temps, identifiés ou non. Notre poème est associé à un texte burlesque, carnavalesque en fait, et déjà connu auparavant depuis au moins 1654, Lou crebo-couer d’un paysan sus la mouert de soun ay [le crève-cœur d’un paysan sur la mort de son âne], anonyme comme la souffranso. Si cette anthologie ne connaît pas d’autre édition les années suivantes, par contre Lou Crebo-couer et La Souffranço, toujours associés, entament très vite une seconde carrière en solo. François Pic a identifié 18 éditions différentes entre 1667 et 1760, le Crebo couer en comptant trois de plus, antérieures à 1666. Certaines de ces éditions ont pu connaître plusieurs retirages, si on en croit des bibliographes du XIXe. Si toutes ne sont pas datées et pourvues d’un lieu d’impression (en tout cas identifiable, ou sérieux, on y reviendra), celles qui sont localisables sont dues à des imprimeurs d’Aix, de Marseille, de Tarascon ou d’Avignon (et compte tenu de la spécialisation des presses avignonnaises dans la contrefaçon jusque tard dans le XVIIIe, il n’est pas impossible que ce soit là qu’il faille chercher le lieu de naissance des éditions non localisables a priori). On parle là bien sûr des rééditions identifiées, soit par les relevés des bibliographes du XIXe déjà évoqués, soit par les catalogues des relativement nombreuses bibliothèques françaises ou étrangères qui en possèdent un exemplaire. Dans tous les cas, ces éditions appartiennent à un modèle éditorial bien précis, celui de la littérature de colportage et de la fameuse bibliothèque bleue telle que les imprimeurs de Troyes la diffusaient un peu partout. On les reconnaît à leur petit format (13 x 8 cm), et à la qualité très moyenne de l’impression et du papier. Certaines s’ornent de bois gravés, eux aussi sommaires. Et entre toutes ces éditions au fil d’un siècle on remarque des variantes. Nous n’avons pu comparer que trois des exemplaires conservés :

-Celui qui a été publié à partir de la première édition, avec une traduction de Mireille Florent et un commentaire d’André Zysberg dans la revue Prouvenço 2000 en 1981.

-L’exemplaire conservé à la BNF et accessible sur Gallica, daté de 1709.

-Celui conservé au CIRDOC, qui nous en a procuré une copie, plus tardif10.

À quoi il convient d’ajouter la publication de la première partie du poème, à partir d’une édition non datée, dans La Targo, en 1960, évoquée plus haut : c’est là, il y a bien longtemps, que nous avions découvert ce texte pour la première fois.

Du point de vue formel, on a affaire à des octosyllabes à rimes plates, 280 dans les éditions complètes (celle du CIRDOC n’en compte que 241 sans qu’on comprenne pourquoi, puisque le mot « fin » apparaît bel et bien en bas de la dernière page). La langue et la graphie, moyennant les variantes sur lesquelles on reviendra, sont ce qu’on peut attendre d’un texte du XVIIe siècle en Provence : si le système de l’article pluriel est déjà celui du provençal maritime postérieur (lei(s), dei(s), ei(s)), on voit sporadiquement surgir les formes antérieures, lous, las, das, comme chez les auteurs aixois de la première moitié du XVIIe et comme chez Bellaud lui-même.

Il y a donc des variantes, soit graphiques, soit textuelles – correspondant souvent à de mauvaises lectures – entre l’édition de 1666 et celle du milieu du XVIIIe à laquelle nous avons eu accès. Nous laissons à qui entreprendra une édition critique du texte le soin de les répertorier toutes, et nous bornerons ici à quelques exemples. Dans certains cas, on n’a affaire qu’à des modifications graphiques. Le premier vers « You non sçai… » [je ne sais pas] au départ, devient « Yeou noun sai », telle forme d’imparfait du subjonctif du verbe être, notée initialement « fousso » devient « fuesso ». Si au départ le phonème /u/ devant nasale peut encore être noté -o- comme dans la graphie médiévale (« non »), c’est « noun » que l’on trouve quelques décennies plus tard. On laisse de côté l’usage du -s du pluriel, erratique dans les deux éditions, signe sans doute qu’il ne se prononçait de toute façon déjà plus, ce que confirment quelques rimes. Certaines éditions, celle utilisée par Bayle dans La Targo par exemple, remplacent la forme maritime « nouestre » par « nostre », rhodanien, indice peut-être d’une impression avignonnaise. Plus grave : la copie tardive modifie parfois le texte. La modification peut être superficielle : « de nouestrey penos la mita » (la moitié de nos peines) devient « de nouestro peno la mita », au singulier, donc. Parfois, c’est une fin de vers qui est défigurée :

« Si voulen un moussèou de pan / de pitanço uno brigo / Nous fau rauba per lei boutiguos » (vv. 114-116) [si nous voulons un morceau de pain, ou une miette de pitance / Il nous faut voler dans les boutiques] ; dans l’édition postérieure, « brigo » devient « briso » : le sens est le même mais… ce n’est pas la bonne rime.

Et c’est parfois carrément à des contre-sens ou des non-sens qu’on aboutit. Ainsi les premiers vers, « You noun sçai qu’Astre malhuroux… dins lou Ceou coumandavo » [quel astre malheureux… commandait dans le ciel] devient un siècle plus tard « dins lou cours coumandavo », et « cœur » dans la version Targo, ce qui dans les deux cas ne veut rien dire. Même remarque plus loin quand l’on passe de « fau que dins aquello brancado / Ansin de nautre es noumado / Mangen e caguen tout ensen » (vv. 35-37) [il faut que dans cette brancade (le banc), c’est ainsi que nous la nommons, nous mangions et chiions tout ensemble] à « fau que dins aquello brancado /ansin de nouestro vido noumado / mangen e caguen tous ensen », où « de notre vie nommée » ne veut pas dire grand-chose non plus.

Mais il est temps de passer au contenu du texte, toutes variantes confondues.

Deux galériens

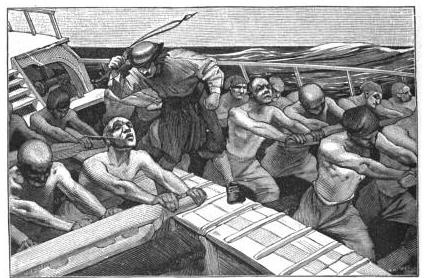

Illustration tirée de Histoire de France, cours élémentaire, Ernest Lavisse, Armand Colin, 1913, page 128 de l'édition Heath de 1919

On l’a dit d’emblée, ceux qui comme André Zysberg ont étudié les galères et leurs hôtes involontaires ont pu s’appuyer sur des sources de première main, puisque contemporaines de ce dont il s’agit, au premier rang desquelles, donc, l’œuvre d’un petit noble du Périgord, Jean Marteilhe, les Mémoires d’un protestant condamné aux galères de France pour cause de religion. Ces mémoires, qui pour l’essentiel concernent les premières années du XVIIIe s. avant que l’auteur se réfugie en Angleterre, sont tout à la fois un texte autobiographique, dont on est libre parfois de se demander dans quelle mesure il n’est pas quelque peu enjolivé, un manifeste anti-catholique (et en particulier anti-jésuite), et donc, cette description ethnographique très précise, sur pas loin d’une centaine de pages, de la galère et de la vie des galériens que nous évoquions en commençant. Quoique postérieur à l’époque de la Souffranso, et compte tenu du fait qu’en 1685 un certain nombre d’améliorations ont été apportées, en théorie du moins, au sort des condamnés, on a là suffisamment d’éléments de comparaison pour juger de la validité du témoignage de nos deux galériens.

De nos deux silhouettes de galériens, plutôt. S’ils emploient parfois le « je » (you, yéou), c’est en fait au nom d’un collectif, « nous, nautres », qu’ils s’expriment. Ils ne donnent pas leur nom, et n’indiquent pas davantage le motif de leur condamnation, sans pour autant protester de leur innocence. Tout au plus incriminent-t-ils la fatalité et le mauvais sort :

You noun sçai qu’astre malhuroux

Ni quintou jour periculoux

Fuguet aqueou que douminavo

Ou que dins lou Céou coumandavo

Quand ma maire m’anet gitta

De soun ventre en verita (vv. 1-6).

[Je ne sais quel astre de malheur

Ni quel jour plein de danger

A été celui qui dominait

Ou qui commandait dans le ciel

Quand ma mère m’a fait sortir

De son ventre, en vérité].

Le Destin, sans doute. Mais encore ? André Zysberg a pu reconstituer le profil de quelque 60 000 galériens entre 1680 et 1748, ce qui permet de voir quels crimes ou délits pouvaient mener aux galères. Les déserteurs de l’armée royale représentent à eux seuls la moitié de l’effectif, en un temps où les guerres continuelles de Louis XIV, puis celles, moins fréquentes de Louis XV, jointes à la précarité du statut de soldat, peuvent expliquer ces désertions. Un tiers est représenté par des criminels au sens propre, faux-monnayeurs, voleurs, escrocs et assassins, en sachant que la justice royale pour les cas les plus graves appliquait libéralement la peine de mort sous diverses formes. Il est vrai qu’à un moment Colbert, désireux de garnir les bancs de la marine royale, a encouragé la justice à préférer la peine des galères. 20% des condamnés le sont pour motif fiscal : il s’agit de la contrebande des faux-sauniers, ceux qui permettent de contourner l’impôt sur le sel, la gabelle, ou sur le tabac. On peut y ajouter, ponctuellement, des individus ayant participé aux révoltes populaires antifiscales du temps. Avant 1685 et la révocation de l’Édit de Nantes, les protestants, dont la condition a déjà commencé à se dégrader au fil du siècle, échappent encore au sort qui sera bientôt celui de Jean Marteilhe.

Quelle est la durée de la peine subie ? « Tant que viouray » dit le premier galérien, tant que je vivrai, « perpète », donc : c’est une possibilité. Ce peut être aussi trois ou six ans. En sachant d’une part qu’à la fin du temps prescrit le patron de la galère peut parfaitement imposer une prolongation arbitraire, pour peu qu’il ait affaire à un bon rameur. Et d’autre part, que la moitié des condamnés meurent avant la fin de leur peine, dont les deux tiers dans les trois premières années. On comprend donc que notre second galérien appelle la mort comme une délivrance :

Oh mouert, que non venez toutaro

Metre fin a nouestre tourmen. (vv. 164-165)

[Oh mort, que ne viens-tu dans l’instant

mettre fin à notre tourment.]

Il est vrai qu’à la fin il évoque plutôt Sant-Miquèou, le saint attitré des déménagements, pour dire que personne plus qu’un galérien ne peut souhaiter une prompte retraite.

Nous ne connaissons donc ni le nom, ni le casier judiciaire de nos deux témoins. Peut-on au moins savoir d’où ils viennent ? Ils sont Provençaux, nous dira-t-on, puisqu’ils s’expriment en provençal. Certes. On notera toutefois, plus sérieusement, l’absence dans le long déroulé de leurs malheurs de ce qui était pour beaucoup de condamnés le premier contact avec leur sort futur : la chaîne. En effet, c’est de l’ensemble du royaume que viennent les galériens, le long d’un itinéraire partant de l’ouest, Bretagne notamment, et un autre venant de Paris, les deux se rejoignant dans la vallée de la Saône. Le voyage, si l’on peut dire, s’effectue à pied, enchaînés par couple à une longue chaîne, jusqu’au moment où il devient possible d’emprunter la voie fluviale, avant de reprendre le chemin à pied entre le Rhône et Marseille. Les deux narrateurs de la Souffranso n’ont donc pas connu cette marche, à laquelle tous ne survivaient pas.

Une galère

Marine au soleil couchant (détail), par Charles-François Grenier de Lacroix

Vue arrière d'une galère de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1765, peut-être dans le port de Marseille

C’est donc essentiellement la galère elle-même qu’ils vont nous décrire, sans entrer dans le luxe de détails fournis par les mémoires de Marteilhe, qui n’hésite pas à donner des chiffres11. Nous savons ainsi qu’il s’agit de navires à fond plat, associant rames et voile latine, d’une longueur située entre 45 et 50 mètres sur 9 ou 12 de largeur, et six de profondeur, pour la cale (Marteilhe bien sûr ne parle qu’en pieds). Sur cet espace dont on voit qu’il n’est pas considérable s’entassent 500 hommes : 300 rameurs, dont 250 forçats, plus quelques autres, soit des volontaires, les bòna-vòlha (italien buona-voglie) soit des « Turcs », des esclaves musulmans capturés en Méditerranée, dont on verra qu’ils peuvent remplir d’autres fonctions que celle de rameurs. Il faut ajouter les officiers, des marins pour certaines manœuvres, et des soldats (les argousins du poème), puisque la galère est un navire de guerre, et qu’il faut bien surveiller les forçats

Cette galère, les héros de la Souffranço ne la voient que partiellement, à partir de leur lieu de travail, la brancado, comprenant le banc sur lequel les galériens sont assis, et la pédagne (non citée dans le texte), la planche qui leur sert d’appui quand ils manient la rame, sans oublier un accessoire indispensable : le second galérien se décrit comme « Un paure esclau qu’es estaca / per un pé coumo uno galino », un pauvre esclave attaché par un pied comme une poule (v. 95). Le premier s’est chargé de décrire plus précisément la brancade :

La galèro es nouestre houstau

Plougue ou neve sian a l’erto […]

Durmen quatre ou cinq dins un banc

Que n’a pas tres pans de carruro :

Semblo tout-a-fet la mesuro

D’uno caisso per pourta un mouert » (v. 26-33)

[La galère est notre maison

Qu’il pleuve ou qu’il neige nous sommes à l’air libre […]

Nous dormons quatre ou cinq dans un banc

Qui n’a pas trois pans de carrure :

Cela semble tout à fait la dimension

D’un cercueil pour porter un mort].

Marteilhe précise : le banc est large de 75 cm et long de trois mètres. Entre deux bancs, 1,25 mètres. Pour lui, chaque banc compte six hommes, dont on mesure donc de quel peu d’espace ils disposent. Au total, chaque galère, normalement, compte 25 bancs de chaque côté. Pour chaque banc, une rame, longue de 13 à 15 mètres, taillée dans un arbre entier, et qui doit être rigoureusement équilibrée entre ce qui plonge dans l’eau et ce qui est manié par les rameurs : il faut donc imaginer, côté brancade, un objet qui peut avoir quelque 50 cm de diamètre, et ne peut être manœuvré que grâce à des poignées, les manilles. Le reste de l’espace est occupé, vers l’extérieur par une « bande » de 60 cm de large (non citée dans notre poème). C’est là que quand la galère est en campagne sont installés les soldats et les marins : on est en droit de se demander si cette position qui les oblige à être très attentifs à ne pas se faire déséquilibrer par les rames en mouvement n’est pas encore plus inconfortable que celle réservée aux forçats. Entre les deux rangées de brancades, un coursier un peu plus large (1,25 m.), légèrement surélevé par rapport aux brancades, sur laquelle officient le come, le comite, et ses adjoints, chargés de surveiller et de punir les rameurs. Le texte évoque aussi cette aubarestiero sur laquelle les forçats procèdent chaque lundi au lavage de leurs vêtements. Marteilhe ignore ce mot. S’agit-il de la bande ? Le mot évoque l’arbalète : serait-ce le pont surélevé réservé, à la proue, aux canons (la poupe étant la place du capitaine et de ses officiers) ?

La Souffranso fournit des renseignements sur ce qu’on pourrait appeler le quotidien des forçats. Ils sont donc enchaînés à leur banc, et c’est là qu’ils dorment, dans l’espace d’un mètre vingt-cinq signalé plus haut : ils dorment donc assis, sauf quand à la mauvaise saison la galère est au port, et que la plupart des marins et des soldats ont été débarqués, ce qui libère de la place. Leur costume se compose d’un trousseau par an, comprenant deux chemises (camié) et deux calçon, en fait une sorte de jupe qui s’enfile par le haut, à cause de la chaîne fixée aux chevilles, deux casaques par-dessus la chemise, un bonnet, le tout en grosse toile rouge, plus le « marrit troues de caban » (vv. 28-29), un mauvais morceau de caban descendant jusqu’aux talons, qui sert en quelque sorte de couverture. Etant entendu qu’en mer, pour ramer, les galériens sont « tout nus coumo un verme de terro » (v. 195), [tout nus comme un ver de terre].

Et la nourriture ? Le sujet est abordé par les deux forçats, à peu près dans les mêmes termes même si le second apporte quelques précisions. Le premier note :

Noun aven que tant soulamen

Sieis liards de pan lou jour per testo

Qu’es pu negre, Messiés, au resto

Que la forgeo d’un manechau (vv. 42-45).

[Nous n’avons rien de plus que pour six liards12 de pain par jour et par tête, qui est plus noir, Messieurs, en plus, que la forge d’un maréchal-ferrant].

Et d’ajouter une dizaine de vers plus loin :

Nautres mangean dins leis gavetos

coumo de pouercs en verita (vv. 68-69).

[Nous mangeons dans des gamelles

comme des porcs en vérité].

Et son camarade reprend, à son tour :

Nous dounon que tan soulament

Uno lieouro et miejo per testo

De bescuech, si vesias au resto

Qu’es pu negre que lou capeou

Argnat & amar coumo feou

Et pui quand ven a la dinado

Per caresso dins la brancado

Pouerton douge favos en cadun

Qu’ellos ne’n senton mai lou fun

Que tous lous harens de Bretagno (vv. 234-243).

[On ne nous donne rien de plus

Qu’une livre et demie par tête

D’un biscuit, si vous le voyiez, qui est en plus

Plus noir que le chapeau

Charançonné et amer comme le fiel

Et puis, quand c’est le dîner

En cadeau dans la brancade

On apporte à chacun douze fèves

Qui sentent plus la fumée

Que tous les harengs de Bretagne].

Il ajoute, à deux endroits différents, deux indications sur ce qu’ils boivent :

Apres non [sic pour « nous »] dounon per counfouer

Quan aven fach grosso journado

Un pechié de vin per brancado

Sabez se nous fan gros prezen (vv. 226-229).

[Après ils nous donnent, pour réconfort

Quand nous avions eu une grosse journée

Un pichet de vin par brancade

En voilà un gros cadeau, vous pensez].

Puis

…de l’aigo, que non facho mai

Dins lei grossos calous que fai

Que sian mai altera, pecaire

Que la bourso d’un proucuraire

Ou de quauque uzurié, segur (vv. 245-249).

[…de l’eau, qui n’est jamais malvenue

Dans les grosses chaleurs qu’il fait

Quand nous sommes plus altérés, hélas

Que la bourse d’un procureur ou de quelque usurier, c’est sûr].

Étant entendu que la petite barrique fournie à la brancade, le barrioun, doit durer trois jours.

Grâce à Marteilhe et à Zysberg, on peut aller plus loin – mais il est vrai que les données qu’ils fournissent renvoient au régime instauré après 1685. Le galérien a donc droit à entre 690 grammes et un kilo de biscuit, pas si loin donc de la livre et demie affichée dans la Soufffranso, 120 grammes de fèves (Marteilhe apparemment les compte une par une et en trouve 30), puis, nous dit Zysberg, trois fois par semaine, 90 grammes de lard et 90 de riz13. Le « pichet » de la brancade contient six litres, avec parfois une rasade exceptionnelle, et chaque homme a droit à 50 litres d’eau par semaine, contenus dans des petits barils rangés sous les bancs. Il n’est donc pas possible de rester longtemps en mer, puisqu’il faut faire chaque semaine le plein d’eau douce, « l’aygade » en occitan dans le texte (le mot n’apparaît pas dans le nôtre, mais c’est celui qu’on trouve ailleurs). Le régime des officiers, des soldats et des marins tel que nous le détaille Marteilhe est un peu plus varié (bœuf, morue, fromage), sans être luxueux.

Il est sans doute inutile de préciser que dans cet espace réduit où s’entassent des centaines d’hommes, une bonne partie au surplus enchaînés, l’hygiène est déplorable : « mangen et caguen tout ensen » dit notre texte, sans s’étendre davantage (cela vaut sans doute mieux, et le pointilleux Marteilhe est lui-même assez évasif sur le sujet). Par contre :

Vautres non vous creirias jama

Que nautres non aguen l’esquino

Deis simis e de la vermino

Rouigado quasi la mita ;

Deis peous n’en fau gaire d’éta

Quanben sien gros coumo favetos (vv. 50-55).

[Vous ne croiriez jamais

Que nous n’ayons pas le dos

À moitié rongé par les punaises et la vermine ;

Les poux, pas besoin d’en parler

Même s’ils sont gros comme de petites fèves].

La lessive du lundi, et le grand nettoyage hebdomadaire, la « bourrasque » dont parle Marteilhe, risquent fort de n’avoir pu améliorer la situation que jusqu’à un certain point.

Un « travail »

La condamnation aux galères, comme plus tard au bagne qui les remplace, implique les travaux forcés, ce qui autorise nos galériens à utiliser plus d’une fois les mots esclau [esclave] et esclavitudo [esclavage]. La Souffranso donne une idée de leur nature, en distinguant ceux qui s’effectuent sur la galère elle-même et ceux qui constituent l’ordinaire de la mauvaise saison, au port donc. En mer, c’est le mot « fatiguo » [fatigue], plutôt bien choisi, qui désigne le travail des rameurs. C’est notre second galérien qui le décrit le plus précisément, dans un grand luxe de vocabulaire technique.

Il y a d’abord, avant le départ, la préparation de la galère :

Nous fau pourta la saurro en terro

A fouësso d’aigo la lava

Et nous la fau(ben) retourna

Et remetre dedin la plasso

Quan l’aurié quatre pans de glasso

Ou que fousso la miejo nuech (vv. 176-181).

[Il nous faut décharger la sorre14

La laver à grande eau

Puis la recharger

Et la remettre à sa place

Quand bien même il y aurait quatre pans (un mètre…) de glace

Ou qu’on soit à minuit].

Le fond de cale ainsi rempli, il reste des choses à charger par-dessus :

Nous fau carrega lou bescuech

Lou vin, leis rens qu’an de coustumo

Leis ancros, leis vellos, leis gumos

Et tout so que fa de beson (vv. 182-185).

[Il nous faut charger les biscuits

Le vin, les rames, habituelles dans les galères

Les ancres, les voiles, les cordages

Et tout ce dont on a besoin].

Quand le canon du port donne le signal, c’est le départ, derrière la galère « capitaine », le moment de « s’alarga » et de « s’apresta de vouga », quitter le quai et commencer la « vogue », le travail du rameur. C’est le comite, le come, qui donne le rythme et annonce ses changements au son modulé de son sifflet, dès que

… lou come es sus lou coursier

Nen siblo, voguo lou quartié

Tantot d’aproué tantot d’apoupo

Non fau pas aver d’estoupe

Eis aureillos, seguramen,

Si manquan au coumandamen

Pouden proun dire venez veire (v. 207-211).

[Quand le comite est sur le coursier

Il siffle, et au quartier

Tantôt côté proue, tantôt côté poupe de ramer

Il ne faut pas avoir d’étoupe

Dans les oreilles, c’est sûr

Si nous manquons un ordre

Nous pouvons dire que ça va chauffer pour nous].

Il faut savoir (mais Marteilhe est là) qu’en temps normal seule une partie de la chiourme rame, pour une heure et demie de temps, tandis que l’autre se repose, la moitié à l’avant, puis la moitié à l’arrière, sauf pour le « passo voguo », la vitesse maximale (11 km /heure…) où c’est la totalité des rameurs qui fournissent l’effort.

Quand les galériens ne rament pas, ils s’occupent des voiles, qu’il faut hisser aux mâts puis déployer en faisant sauter les liens d’osier (vettos) qui les attachent. Là encore, l’auteur déploie tout un vocabulaire technique : vouga a la sié, marabout, enteno, escouto, cosso, carnau, que le Trésor du Félibrige de Mistral nous aide à gloser respectivement en : ramer debout, voile employée sur les galères, vergue, cordage, anneau de fer pour renforcer l’œillet d’une voile, palan pour hisser une tente. On note au passage que dans ce qu’il indique sur le gréement de la galère, Marteilhe de son côté n’emploie que des mots français. La souffranso évoque aussi le moment où on va « faire canau », aller au large, y compris dans une « mar despestelado », une mer démontée.

Mais on finit par rentrer au port. La galère peut alors recevoir des visites de “touristes” :

Fau que servissen de bouffon

Quand quauquo Damo ou Damoisello

Venon per veire la galèro

Ou quauqu’home de qualita.

Quand la galèro an visita

Per si douna quauque delici

Nous faran faire l’exercici

Duran un’houro per lou men

Et n’aven per pagamen

Lou pu souven que bastounado.

Nautres maudissen la journado

Et visito de talos gens. (vv. 122-133).

[Il faut que nous servions de bouffons,

Quand quelque dame ou demoiselle

Ou quelque homme de qualité

Viennent voir la galère.

Quand ils ont visité la galère

Pour se donner quelque plaisir

Ils nous feront faire l’exercice

Durant une heure pour le moins

Et pour paiement nous n’avons

Le plus souvent que bastonnade.

Nous, nous maudissons ces journées

Et la visite de tels gens].

Un peu plus loin, le galérien ajoute :

Si lou Gouvernour passo en terro

Ou ben moussu lou Generau

Nous fan crida tous hau hau hau (vv. 152-154).

[Si le gouverneur passe sur le quai

Ou bien Monsieur le Général

On nous fait crier tous Hau ! Hau ! Hau !]

Il y a donc des visiteurs et des visiteuses, et tout un rituel qui accompagne ces visites. Marteilhe le décrit et lui donne son nom, la mounine, [le singe] : toute une gestuelle fonctionnant au sifflet du comite, durant laquelle les galériens se cachent sous leur banc, puis ne laissent paraître qu’une partie de leur corps, secouent leurs chemises pour en faire tomber les puces, toutes facéties bien propres à réjouir le cœur de l’honnête homme qui y assiste. Marteilhe connaît aussi le salut réglementaire du Hau ! Hau ! Hau !, réservé aux grades les plus élevés, comme dans la Souffranso (le roi lui-même n’a pas droit à plus, dit Marteilhe). Pour les visiteurs moins titrés, un Hau ! ou deux suffisent15. On peut comprendre que les galériens apprécient peu.

La galère une fois à quai, les forçats peuvent prendre leurs quartiers d’hiver ; la plupart des officiers, des soldats, des marins et des rameurs libres sont partis. Seuls restent un encadrement minimal, le come et ses aides, avec quelques « argousins » pour la discipline. Il est alors temps d’installer la tente qui abritera tout ce monde. Le texte l’évoque :

Toutaro nous faran bouta

La tendo ren que d’un cousta

Que s’appello la miejo luno

Et si lou temps nous impourtuno

Nous fan fa loge tout d’un coou

Et toujour n’aven quauque coou (vv. 141-146).

[Tout à l’heure on nous fera mettre

La tente d’un seul côté

– Ça s’appelle la demi-lune,

Et si le temps nous importune

On nous fait « faire loge » tout à la fois

Et toujours nous recevons des coups].

La même idée revient, à peu près dans les mêmes termes, dans les derniers vers.

Marteilhe précise : on peut tendre deux tentes superposées au plus froid de l’hiver, car il est bien entendu interdit de faire du feu, et même de fumer sur la galère.

C’est durant cette saison que les forçats, délivrés de la rame, peuvent se livrer à d’autres tâches, sur lesquelles notre texte reste peu disert. Le premier forçat indique que

S’anan quauquo fes a la villo

Sian mies garda qu’uno dei fillo

De quauque riche partizan

Foueço cadenos tirassan

Coumo Rascassoun per carriero (v. 63-67).

[Si nous allons parfois en ville

Nous sommes mieux gardés qu’une des filles

De quelque riche négociant

Nous trainons bien des chaines comme Rascasson par les rues].

Rascasson étant le nom qu’on donne, au carnaval d’Aix, à une file de jeunes gens déguisés et attachés les uns aux autres.

Le second forçat est plus précis. Nous avons cité plus haut le passage dans lequel il raconte comment il en est réduit à essayer de chaparder dans les boutiques, ce qui n’est pas sans danger. Un peu avant il dit

Roudaren per caire et canton

La villo touto la journado

Per pourta a la retirado

Douge deniers a l’argousin

Autramen paro lou gourdin

Lou ceoucle ou la bastounado (v. 98-103).

[Nous parcourrons la ville

En tous sens toute la journée

Pour apporter au retour

Douze deniers à l’argousin

Sinon gare le gourdin

La badine ou le bâton].

Ce qui veut donc dire que non seulement les galériens peuvent sortir de l’enclos des galères, « sourti lou pourtau » pour aller travailler en ville mais encore gagner quelques sous, quitte à se faire racketter au retour. Mais de quel travail peut-il s’agir ?

Certains peuvent tricoter des bas, en restant sur la galère – les moins qualifiés, nous dit Zysberg. D’autres peuvent s’installer dans des baraques sur le quai et offrir leurs services à tout client intéressé : Marteilhe signale ainsi l’existence d’écrivains publics d’un genre particulier experts à fabriquer des faux authentiques. Et par l’intermédiaire des « Turcs » qui bénéficient d’une certaine liberté de mouvements, toutes sortes de trafics plus ou moins rémunérateurs peuvent se mettre en place. En ville, les forçats peuvent aussi rendre divers services aux autorités ou à des particuliers. Et l’on sait qu’au moment de la grande peste de Marseille en 1720 leur rôle dans le ramassage des cadavres a été fondamental, quoique mortel pour beaucoup d’entre eux.

La Souffranço nous fournit enfin deux autres informations importantes sur ce qu’est la vie des galériens. L’une est fugitive et allusive, et intervient juste après le début de l’entrée dans la « fatiguo » :

Au mens s’avian quauquo mendiguo

Per nous fa passa la talent

Aqueou tracas non sarié ren (v. 200-202).

[Au moins si nous avions quelque fille

Pour nous faire passer l’envie

Ce tracas ne serait rien].

Le galérien n’en dit pas plus, et de fait n’a pas besoin d’en dire plus. On comprend fort bien quel type d’envies pouvaient avoir tous ces hommes enchaînés sur une galère. On note toutefois qu’une fois à terre, certaines baraques pouvaient permettre des rencontres…

Seconde information importante, qu’on a entrevue à travers certaines des citations qui précèdent : le come ne se contente pas de jouer du sifflet, mais dispose d’outils contondants qu’il utilise volontiers, avec l’aide de ses adjoints et éventuellement, on l’a vu plus haut, d’un Turc obligeant. La référence au bastoun, a la bastounado, au ceucle (une badine souple) ou au gourdin (nerf de bœuf) traverse les propos de nos deux témoins :

Nous dounon souven per presen

Tant au dina qu’a la soupado

Dau gourdin ou de bastounado

Que fen ou noun manquamen (vv. 38-41).

[On nous donne souvent en cadeau

Au dîner comme au souper

Du gourdin ou de la bastonnade

Que nous soyons en tort ou non].

Enfin Messieurs, de cade caire

Nautre nen sian battus, pecaire

Emé raison, senso raison (v. 119-121).

[Enfin, Messieurs, de tous côtés

Nous sommes battus, hélas

Avec raison, sans raison].

Si nouesto camié non es lavado

Coumo fau & nouestre calçon

Lou ceoucle n’en fa la raison (vv. 136-138).

[Si notre chemise et notre caleçon

Ne sont pas lavés comme il faut

La badine règle le compte].

Et si ly anan de taston

Non fan souffla coup de baston

Sus l’esquino sens dire garo (v. 161-163).

[Et si nous perdons le rythme

On nous fait tomber un coup de bâton

Sur le dos, sans crier gare].

Ce thème obsessionnel scande donc le récit d’un bout à l’autre, comme d’ailleurs il scande celui de Marteilhe : on peut parfaitement mourir sous les coups, dans le monde de la galère, et les forçats sont tellement résignés à ce genre de traitement que quand par exemple ils sont incapables de payer ce qu’ils doivent à l’argousin, ils tendent d’eux-mêmes leur dos à ses coups, ce qui renvoie à ce que nous citions plus haut.

Par contre, manque dans la Souffranso un élément très présent dans le récit de Marteilhe : la guerre. Notre huguenot, dont la galère part de Dunkerque, participe à des raids contre les côtes anglaises, et il raconte fort bien comment un jour c’est l’ensemble de sa brancade qui est soufflée par un boulet, lui-même n’en réchappant que de justesse. La galère est d’abord un navire de combat, équipé de canons, que Marteilhe décrit minutieusement, à son habitude, fournissant même le poids des projectiles, cinq canons installés à la proue. Au passage, c’est sans doute là qu’il faut voir la raison première du déclin de la flotte des galères au courant du XVIIIe au fur et à mesure qu’entrent en scène des navires qui peuvent aligner des batteries sur leurs flancs et sur deux niveaux, avec donc des canons plus nombreux et couvrant un champ de tir plus étendu. Mais les galères qui partent de Marseille sont moins sujettes à rencontres de cette nature… Et leurs pensionnaires échappent au moins à ça.

Au total, on peut en tout état de cause considérer que le tableau dressé par la Souffranso est assez précis, assez fiable, puisque son témoignage recoupe assez bien les informations techniques fournies par d’autres sources. L’auteur savait apparemment de quoi il parlait, et maîtrisait le lexique du métier. Ce qui nous amène à une question, la question : de qui peut-il bien s’agir puisque le texte est anonyme ?

Qui écrit quoi, et pour qui ?

S’agit-il effectivement de la production à quatre mains de deux galériens, une fois lâchée la manille ? C’est bel et bien ce que semble croire André Zysberg dans sa présentation de l’édition de la Souffranso dans Prouvènço 2000, et il pense même que le texte a été publié pour la première fois à Toulon « sur les galères du roi » pendant le bref moment, vers le milieu du XVIIe, où il y avait des galères à Toulon. Certes, il confesse son ignorance en matière d’occitan et de littérature occitane, et cela n’enlève rien à la précision des notes qui accompagnent le texte, mais son hypothèse étonne quand même. Du coup, il propose un nom dans la foulée : Pierre Reynier de Brianson, dont il imagine qu’il a pu être galérien à un moment de sa vie, mais s’en sortir malgré le « tant que viouray » [tant que je vivrai] du texte16.

Le nom de ce personnage, amateur connu de littérature provençale, et avocat – ce qui n’est pas incompatible avec la plaisanterie sur la « bourso d’un proucuraire » que nous avons vue – a effectivement été proposé par Louis Bayle en 1960, et il l’avait été avant lui dès le XIXe siècle par les premiers bibliographes à s’être penchés sur le Crebo-couer d’un paysan, puisqu’ils pensaient qu’il en était l’auteur. De là à imaginer qu’il a pu écrire aussi le poème qui suit, il n’y a qu’un pas, qui néglige cependant que le Crebo-couer connaît trois éditions avant la Souffranso. Mais François Pic cite un autre nom, celui de François de Bègue, dont lui-même comme Philippe Gardy par ailleurs signalent le rôle qu’il a pu jouer dans l’édition du Jardin dei Musos prouvençalos dès 1665. Ce personnage n’est pas seulement un amateur de poésie provençale, il a aussi été consul de Marseille en 1645-1646, et surtout… capitaine des galères en 1652-1653. On conviendra que cela pouvait lui conférer une certaine compétence en matière de description de la vie sur les galères, même si par rapport aux héros du poème il n’était assurément pas du même côté du gourdin.

De toute façon, il s’agit clairement d’un lettré, capable de glisser dans son poème des allusions à Cerbère ou à Proserpine. On peut même aller plus loin et se demander s’il n’avait pas lu les Obros de Bellaud, qui lui aussi fait volontiers étalage de sa culture classique, n’hésite pas à convoquer Cerbère, Tantale et autres hôtes des Enfers17. Des enfers qui sont bel et bien présents dans son Don-Don Infernal comme dans la Souffranso. Mieux : le premier forçat, vers la fin de sa lamentation s’exclame :

Beato qu’a la liberta

Que va libramen senso peno

La onte soun esprit lou meno

Ou que pau faire so que vou

Senso que n’ague gis de pou (vv. 69-74).

[Heureux qui a la liberté

Qui va librement sans peine

Là où son esprit le mène

Ou qui peut faire ce qu’il veut

Sans avoir nulle peur].

Ce qui évoque immédiatement les deux premières strophes du Don-Don Infernal :

O trop heuroux l’home que de sa vido

N’a de prezoun jamais agut sentido

[…] Beat qui n’ausis lou son espouventable

D’aqueou DON DON, messagier veritable

De pou, d’esfray, de plours, de brans, d’hélas18.

On est donc davantage dans le monde des notables aixois ou marseillais que dans celui des gibiers de galère. Cela dit, quelle que soit la connaissance que l’auteur peut avoir de l’œuvre de Bellaud, il y a quand même une différence entre eux : Bellaud parle bel et bien d’un endroit, la prison, où il a séjourné et des tourments qu’il y a subis. C’est d’un moment de sa vie qu’il parle et que l’écriture lui permet de dépasser. Celui qui écrit la Souffranso – qui quantitativement comme qualitativement n’est pas comparable de toute façon aux œuvres de Bellaud – ne peut pas avoir la même motivation. Et on laisse de côté le fait qu’au XVIIIe siècle, les clins d’œil au texte de Bellaud risquaient fort de passer inaperçus. Pas seulement parce que l’œuvre de Bellaud est largement passée alors de mode (la dernière édition du Don-Don remonterait au plus tard à 1634 mais l’édition la plus récente que nous ayons conservée est de 1602), mais aussi parce que la littérature d’oc a changé de statut et de public. S’il était encore possible, aux tout débuts du règne de Louis XIV, de voir imprimer de gros volumes en occitan grâce à un mécénat local, notabiliaire ou municipal, ce n’est plus le cas par la suite, quand ce mécénat soit disparaît, muselé par le pouvoir central, soit, s’il survit, privilégie désormais la seule production dans la langue du roi. C’est le temps où bien des œuvres manifestant quelque ambition littéraire sont condamnées à rester manuscrites, cantonnées à un public réduit, qui les entend lire ou les recopie. Ainsi de ce Jean de Cabanes qui sert de pivot à la thèse monumentale de Philippe Gardy sur la littérature baroque. Seule exception, la littérature religieuse, cantiques et noëls, à laquelle l’Église de la Contre-Réforme veille à assurer une large diffusion : comme on sait, les noëls de Saboly ont connu jusqu’au XIXe s. de nombreuses rééditions avec des tirages qu’on devine confortables, car ils le sont encore au XIXe. C’est ainsi que le Jardin dei Musos n’aura pas de troisième édition, et que la plus grande partie de son contenu va donc tomber dans un oubli dont seule la sauvera l’érudition contemporaine. Sauf, donc, ce qui est sauvé par la littérature de colportage : le couple indissoluble Crebo-couer/Souffranso. Pourquoi donc cette exception ? Cela veut-il dire que l’auteur/les auteurs, peu soucieux visiblement de voir leur nom passer à la postérité pour de si chétifs ouvrages, n’en ont pas moins su lancer un produit susceptible de trouver, sur le long terme, un public fidèle ? Mais alors, quel public ?

À un premier degré, la Souffranso s’inscrit dans un contexte textuel particulier, celui de la littérature carnavalesque qui constitue une bonne partie du contenu du Jardin dei Musos. Voici les derniers vers du poème :

Eisso vezi que vous enfeto

Quand parlariou jusqu’a deman

Incar tout lou caramentran

Pourriou pas countar la miseri

Que souffren dins la galero (v. 276-280).

[Je vois que ceci vous ennuie

Quand je parlerais jusqu’à demain

Encore tout le carême-entrant

Je ne pourrais pas conter la misère

Que nous souffrons dans la galère].

On note au passage que l’interpellation finale s’adresse non à un lecteur, mais à un auditoire fictif, du genre de celui qui écoute, en bas d’une estrade, un comédien débiter son boniment, ce qui pouvait faire partie des réjouissances du carnaval. Est-ce un hasard si apparaît, en coda, cette référence au Carême-entrant, quand on connaît le succès que le carnaval a eu chez les auteurs provençaux du temps, tandis que le premier galérien, à propos des chaînes qu’il traîne, évoque bel et bien la figure tout aussi carnavalesque de Rascassoun ? Et que penser de ces vers :

Voudrié mai estre garde-clau

O lou joulié de Prouserpino

Ou ben estre dins uno tino

Pleno de vin jusqu’au menton

Serian pas sujets au baston (v. 106-110).

[Il vaudrait mieux être garde clés

Ou le geôlier de Proserpine

Ou bien être dans une cuve

Pleine de vin jusqu’au menton

Nous ne serions pas exposés au bâton].

On conviendra que l’association entre Proserpine et un séjour potentiellement agréable dans une cuve pleine de vin sonne curieusement. Tout aussi curieuses les adresses et enseignes d’éditeurs affichées par certaines des éditions : dès 1667, pour la première réédition à part du Crebo-couer et de la Soufffranso, on trouve « Au corps saint, chez les amants transis, à l’enseigne des filles abandonnées » ou, pour une édition non datée, « Pierre Fricasse, rue des rognons, à l’enseigne des côtelettes », sans oublier bien sûr « sur ley galero dou rey » en 1751.

Ceci dit, Philippe Gardy notait bien dès 1986, dans son analyse du Jardin dei Musos, que la tonalité de la Souffranso tranchait sur le reste de l’ouvrage. Dans le Crebo-couer, le paysan raconte comment il a perdu son âne, victime de la haine de lavandières ; il prononce ensuite son éloge funèbre, raconte ses obsèques, puis son équarrissage, avant de bifurquer sur le portrait au vitriol de sa tendre épouse, dont il aurait souhaité qu’elle meure avant son âne – toutes thématiques que Philippe Gardy range dans la catégorie carnavalesque. Or dans la Souffranso il n’y a rien du burlesque associé à cette catégorie. Jean Eygun, de son côté, parle d’écrit picaresque, sur le modèle d’une certaine littérature espagnole liant fiction autobiographique, étalage de la misère, et jouant sur le pittoresque19.

Il reste que la Souffranso est bel et bien associée, dans le Jardin, au texte carnavalesque, et qu’elle reste attachée ensuite, à l’exclusion de tout autre, au seul Crebo-couer dans ses rééditions successives. Tout au plus note-t-on qu’une édition de 1728 ajoute aux deux premiers un poème intitulé Souffranso dei Jardiniers, où c’est la référence au sort des galériens qui sert de support au titre. Ce qui nous amène à une question, celle du public de ce genre de production. Que voulait au juste l’acheteur de ces petits volumes bon marché ? Voulait-il rire avec le paysan pleurant son âne ? Ou bien cherchait-il ce que Jean Eygun appelle dans une formule excellente « une délectation trouble face au spectacle des douleurs du monde » aux dépens d’une population à la fois familière, puisqu’on peut croiser certains de ses représentants dans les rues de Marseille, et étrangère, puisque parquée le plus souvent derrière des murs ou sur une galère. Les deux forçats, on l’a dit, s’ils sollicitent la pitié de leur auditoire, les Messieurs, ne protestent pas de leur innocence, pas plus qu’ils ne confessent leurs méfaits. Ils encouragent, certes, leurs lecteurs-auditeurs à éviter de se retrouver sur une galère, mais sans qu’on sache au juste, en l’absence de toute leçon morale explicite, si pour cela il faut se garder de mal faire, ou simplement faire en sorte de ne pas être pris. Et si diable et enfer sur terre il y a, Dieu quant à lui est bien peu présent.

Besoin de défoulement carnavalesque ou voyeurisme virtuel vaguement teinté de sadisme ? Nous nous garderons de trancher sur les motivations premières des lecteurs ; mais si les imprimeurs, dans leur sagesse d’entrepreneurs pragmatiques, ont continué à associer deux registres qui ne se confondent pas, c’est sans doute qu’ils savaient, d’expérience, que les lecteurs ne manqueraient pas.