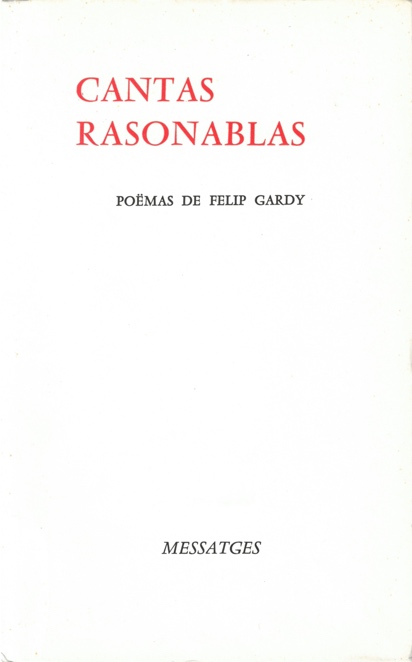

Quand Philippe Gardy, âgé d’à peine 21 ans, publie Cantas rasonablas, numéro 40 de Messatges, daté du 15 novembre 1968, il est l’un des plus jeunes, sinon le plus jeune des poètes à entrer dans la collection. Trois ans plus tôt, il a déjà composé le recueil L’Ora de paciéncia, édité dans la collection Sirventès (n°4) du Mouvement de la Jeunesse Occitane et rassemblant des poèmes écrits avant l’âge de 18 ans. Ces deux premiers recueils, qui frappent par leur précocité et la maturité de leur écriture, sont très différents l’un de l’autre, mais il est difficile de parler du second (celui de Messatges) sans le mettre en perspective avec le premier.

L’Ora de paciéncia clôt la période nîmoise du jeune Gardy, celle du lycée Daudet où il fait la rencontre décisive d’un professeur de français et de latin nommé Robert Lafont. Le thème unique de ces treize poèmes est la nature méditerranéenne, évoquée non pas en paysages panoramiques, mais dans l’intimité des plantes et des bêtes, avec la patience du poète et du naturaliste, à hauteur d’araignée et d’insecte (abelha, formiga, vespa, sautarèu [abeille, fourmi, guêpe, sauterelle]), ou de blanda, sabaud, chòt, rainal [salamandre, crapaud, chouette, renard]. On reconnaît le point de vue et le bestiaire du Verd Paradís de Max Rouquette, dont les échos saturent le recueil. Y figurent des thèmes récurrents chez le poète d’Argelliers : castèu de la Sabla, castèu de Sòmis (château de Sable, château de Rêve) et, pour citer ce dernier, « le secret de l’herbe » et « l’humble vie qu’elle recèle ». De l’aveu même de leur auteur, la plupart de ces poèmes furent écrits dans la maison de famille située à la périphérie nord de Montpellier, à une époque où la garrigue était encore sauvage et vierge de lotissements. Tous sont écrits en vers libres mais musicaux. Une ambiance de mystère et un ton discrètement élégiaque baignent ce recueil exempt de toute discordance, le premier et le seul de toute l’œuvre de Gardy à proposer une auto-traduction. À presque soixante ans de distance, ce premier essai d’un poète qui (pour paraphraser la Prose du Transsibérien de Cendrars) « en ce temps-là était dans son adolescence », exerce toujours sur son lecteur un charme intact et puissant. « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans » a écrit un autre poète : c’est vrai, et si l’on n’est pas sérieux, c’est peut-être parce qu’à cet âge on est tout entier poésie, de toute son âme et de toutes ses fibres. Mais être poète ne suffit pas à faire un bon poème. Seuls y parviennent quelques heureux élus, parmi lesquels s’affirme d’emblée Philippe Gardy.

L'Ora de paciéncia, ed. M.J.O., 1965 (Volume 4 de la collection "Sirventès"]

Après ses années de lycée, Philippe Gardy quitte Nîmes pour Montpellier : Lettres Sup au lycée Joffre, puis licence de lettres en 1968. Pour toute une génération, 68 fut une année de rupture, avec un printemps d’ébullition politique et intellectuelle. Ces Cantas rasonablas1, parues à l’automne de cette année de passion révolutionnaire, détonnent par leur titre même avec l’euphorie ambiante (le moment n’était guère à la raison), mais elles n’en sont pas moins une rupture : rupture avec le recueil précédent et surtout avec une tradition lyrique marquée par l’ivresse romantique du sentiment. Le titre contient aussi une définition générique, non dénuée d’ironie, inscrivant le livre dans une filiation culturelle : canta est l’augmentatif de cant, c’est un « grand chant », un chant plus long et plus noble.

Cantas rasonablas, collection Messatges, 1968

Robert Lafont définit l’œuvre de Philippe Gardy comme « una òbra en soma que foncciona coma un refús de lirisme. La dificultat de l’òbra es aquesta paradòxa. »2 On peut aussi parler de lyrisme impersonnel. Avant que Milan Kundera ait publié en tchèque son roman La vie est ailleurs (1969, dont la traduction française ne paraîtra qu’en 1973), Philippe Gardy liquide « son âge lyrique ». Au terme d’une année marquée par un séisme politique sans précédent et une intense effervescence collective, pas un mot, pas une allusion aux « événements » qui allaient par ailleurs déclencher la vague occitaniste des années 70, comme si la leçon principale que Gardy en avait retenue était que l’abandon sans réserve à l’enthousiasme (tant politique que poétique) entraîne l’abdication de sa propre lucidité.

Les Cantas rasonablas inaugurent chez Gardy un autre art poétique qui privilégie l’esprit critique sur la poésie. Le poète se refusera dorénavant le plaisir facile de « l’extase matérielle » chère à Le Clézio ou Max Rouquette, en tout cas le plaisir de son expression. L’esquisse d’un sentiment, le début d’une idée, l’ébauche d’un paysage seront, sauf exceptions, systématiquement neutralisés, remis en cause. La rhétorique ne servira qu’à la distanciation : à l’instar du spectateur de Brecht, le lecteur de poésie ne doit pas prendre le discours poétique pour la réalité, ni en attendre l’émergence d’une beauté idéale mise en musique dans une harmonie sans fausses notes.

Les procédés antirhétoriques sont multiples. À commencer par le titre, Cantas rasonablas, dont le « sérieux » apparent est annulé par le sous-titre burlesque, qui figure entre parenthèses et en italiques sur le frontispice : (Per la convida di papagais) [Pour le banquet des perroquets]. La mise en page, quant à elle, brouille les limites des poèmes : leur absence de titre et leur découpage peu net rendent parfois perplexes. Les majuscules, uniquement employées dans le premier mot d’un poème (mais pas systématiquement), sont les seuls points de repère, toute ponctuation manquant par ailleurs. C’est ainsi qu’on peut distinguer une quarantaine de poèmes, un peu plus, un peu moins, en 51 pages.

Sur le fond, la nature, refuge matriciel du précédent recueil, vole en éclats et ne se manifeste plus que sous les espèces d’éléments inertes, de fragments épars. Les trois premiers poèmes sont marins et forment une sorte de cycle (p. 7 à 9). Le premier vers du premier poème est « Odissèa sènsa sau » [Odyssée sans sel] et le dernier vers du troisième poème est « la lum tremolanta di naufragis » [la lumière tremblante des naufrages]. Entre ces deux limites se déploie un paysage en fragments, où se mêlent lexique maritime (sau, èrsas, esposc, sabla, montilhas [sel, vagues, embrun, sable, dunes]) et allusions à la souffrance et à la mort : « e se suicidan per plaser / li filhas / de la nuech / Tuar lo cèu… / lo mau de mòrt… » [et se suicident par plaisir / les filles / de la nuit / Tuer le ciel… / le mal de mort] (p. 8). Ces Cantas, au dire de l’auteur, ont été écrites à Montpellier, à la ville et non plus à la campagne. Mais elles commencent par cette évocation de la mer proche, représentée de façon impressionniste comme un élément d’usure, de destruction et d’oubli.

Le non-sens, le sarcasme et l’autodérision sont les procédés les plus fréquents, comme dans le cinquième poème qui commence ainsi (p. 11) :

Don’t put a tiger in your tank

sénher Macaroni

Aiganèu

aigardent

aiga senhada

dins l’escudèla granda d’estam

ont vivon

– amor e aiga fresca –

li porpres e li langostas de l’estiu 1967

[Don’t put a tiger in your tank

monsieur Macaroni

eau de neige

eau de vie

eau bénite

dans la grande écuelle d’étain

où vivent

– d’amour et d’eau fraîche –

les poulpes et les langoustes de l’été 1967]

Mélange des langues, détournement de slogans publicitaires ou reprise d’expressions toutes faites, ces procédés sont dans l’air du temps, comme en témoigne l’Òda a Sant Afrodisi d’Yves Rouquette, parue en mars de la même année, numéro 39 de la même collection. Ce cinquième poème se conclut par une pirouette :

lo temps de morir dos còps

abans de te dire qu’existisse pas

que per lo plaser de m’enganar

[le temps de mourir deux fois

avant de te dire que je n’existe

que pour le plaisir de me tromper]

Plaisir de brouiller les pistes, en tout cas…

Deux pays ont toujours hanté la conscience de Philippe Gardy, à la fois par les nombreuses lectures de leurs auteurs et pour des raisons biographiques : la Catalogne et l’Italie. Une dizaine de poèmes du recueil y font allusion, à commencer par le sixième (p. 12) où ils sont tous deux mentionnés alternativement :

My love of Roma

crèba-silènci enganaire de ma fam ferotja […]

l’aigardent di gaviòtas de Malhòrca

my love and mio amore […]

my love of Roma

and you Barcelona

and you ma foliá […]

e tu mai Barcelona

presa au filat mossegadís di moissaus […]

tu flor de sau

ne finisses pas jamai de dire

la cara d’una filha de Torino

[My love of Roma / crève-silence trompeur de ma faim féroce […]

l’eau de vie des mouettes de Majorque

my love and mio amore […]

my love of Rome

and you Barcelone

and you ma folie […]

et toi encore Barcelone

prise au filet mordant des moustiques […]

toi fleur de sel

tu n’en finis jamais de dire

le visage d’une fille de Turin]

Évocations d’amours sans doute plus rêvées que réelles, comme le sont aussi les lieux cités. L’auteur avoue n’être jamais allé aux Baléares, ce qui ne l’empêche pas de parler d’Eivissa (Ibiza) dans une de ses rêveries amoureuses (p. 21) :

lusenta d’òli

sòmi de sabla

amb au fons de l’arma

un tastar tan doç

d’Eivissa

[luisante d’huile

rêve de sable

avec au fond de l’âme

une caresse si douce

d’Ibiza]

Pas plus qu’il n’est alors allé à Valence / Valéncia, où il ira plus tard et qui pour l’instant sert de prétexte à trois brefs poèmes gnomiques intitulés « valencianas » (p. 23), sans aucun rapport apparent avec la ville. Ni non plus a Sitges, évoqué dans le poème « per Núria » (p. 31) : « que tan faussament grècas son li fuèlhas d’acant de Sitges » [que si faussement grecques sont les feuilles d’acanthe de Sitges] Ni non plus à Barcelone (du moins à cette époque), dont il semble pourtant avoir une connaissance si intime qu’il la prend pour cadre d’une esquisse d’idylle (p. 18) :

Quora te menarai a Barcelona, te mostrarai li pichòti nívols espelofidas de mon enfança. Quora te menarai a Barcelona – serà un mes de junh, i dètz oras dau matin, per amor qu’antau o vòlon li reprovèrbis – anarem drech davant nosautres […]

[Quand je t’emmènerai à Barcelone, je te montrerai les petits nuages ébouriffés de mon enfance. Quand je t’emmènerai à Barcelone – ce sera un mois de juin, sur les dix heures du matin, car ainsi le veulent les proverbes – nous iront tout droit devant nous […]]

Le seul paysage un peu développé du recueil se situe à Sant-Feliu-d’Avall, en Roussillon, dans un poème qui tranche avec les autres par sa transparence, sa lisibilité et son ton de confidence nostalgique au « premier degré » (p. 16) :

Dedins ieu

aqueu larg païs de montanha lusèntas de saba

que davalan a dapàs vers la mar

benlèu qu’es eu

la dolor darriera de ma sang […]

Sant-Feliu-d’Avall

vièlh sorire

en garba d’alabrenas

[En moi

ce large pays de montagnes luisantes de sève

qui descendent pas à pas vers la mer

peut-être qu’il est

la dernière douleur de mon sang […]

Saint-Feliu-d’Avall

vieux sourire

en gerbe de salamandres]

Interrogé sur son tropisme catalan et sur ce poème si différent des autres, Philippe Gardy nous révèle quelques clés biographiques. Son père était d’origine catalane et même catalanophone. Il lui arrivait de parler catalan à la maison. Le berceau de la famille Gardy (dont notre poète n’a jamais su si le patronyme s’accentuait sur la première ou la seconde syllabe) est Maureillas-las-Illas (Morellàs i les Illes), non loin de Céret. La famille allait souvent rendre visite au grand-père, qui lui aussi parlait naturellement catalan. Par ailleurs, pendant ses années de Lettres Sup au lycée Joffre, Gardy fréquentait le « microcosme catalaniste » (selon son expression) qui se réunissait dans un café maintenant disparu de l’Esplanade. Il y rencontrait des étudiants du Roussillon, André Balent, Louis Creixell, qui devaient devenir quelques-uns des militants actifs du mouvement nord-catalan. Enfin, lecteur insatiable, il dévorait la littérature catalane, notamment la poésie, depuis ses années nîmoises sous la houlette de Robert Lafont.

L’épigraphe du recueil est une citation de cinq vers de Joan Roïç de Corella (1435-1497), poète du siècle d’or valencien, quasi-contemporain d’Ausiàs March, autre poète passionnément lu par Gardy. Cinq décasyllabes de belle rhétorique du désespoir, tels les deux derniers (p. 6) :

E del record tan gran dolor m’assombra

que’l meu còr trist en quatre parts vol rompre.

[Et de ce souvenir si grande douleur me surprend

que mon cœur triste veut se briser en quatre parts.]

Quant aux poètes catalans contemporains qu’il a beaucoup lus et qui ont pratiqué le sarcasme avec un talent remarquable (on songe, entre autres, à Gabriel Ferrater), Gardy reconnaît sur ce point leur influence sur sa propre poésie.

L’autre pays est l’Italie. Gardy évoque San Remo avec une précision inhabituelle, là encore (p. 34) :

èra lo vespre de San Remo

blau d’auga

e muralha de sau

amb li pichòti pèis d’argent

dins la cabeladura de la mar

[c’était le soir à San Remo

bleu d’algues

et muraille de sel

avec les petits poissons d’argent

dans la chevelure de la mer]

Mais le poète ne s’est jamais arrêté à San Remo, qu’il ne connaît, dit-il, qu’entre deux tunnels, par la vitre du train roulant à vive allure. Il n’est jamais allé à Venise, non plus, dont il parle pourtant par amour d’Antonio Vivaldi, désigné ici par son sobriquet de Prêtre Roux (p. 25) :

A Venezia

au temps dau Prete Rosso

me vendriá

lo coratge de bastir

pèira a cha pèira

una semblança de rason

[À Venezia

au temps du Prêtre Roux

me viendrait

le courage de bâtir

pierre à pierre

une apparence de raison]

Rendons au poète cette justice : dans le poème « Coneissètz li bordèu dau Pirèu ? » [Connaissez-vous les bordels du Pirée ?] (p. 20), il n’est certes jamais allé au Pirée, mais il s’est déjà rendu à Athènes et même à Pise, qu’il mentionne quelques vers plus bas : « la Tor de Pisa s’es penjada » [la Tour de Pise s’est penchée].

De l’Italie, on ne s’en étonnera pas, Philippe Gardy, en 68, a déjà lu (presque) tous les livres, notamment Cesare Pavese, poèmes et romans…

On le voit, ce recueil volontairement hétéroclite a valeur d’expérience. Il met fin à la tentation arcadique à laquelle Gardy pense avoir succombé dans son premier recueil (qu’à raison il ne renie nullement aujourd’hui, presque soixante ans plus tard). Il met également fin à la tentation lyrique. Philippe Gardy ne renonce en rien à ses admirations antérieures (Max Rouquette, par exemple, ou Serge Bec, le poète lyrique par excellence), il renonce seulement à s’engager dans leur domaine d’écriture.

Reste un champ aride qu’il va explorer dans les recueils suivants, sur un ton de moraliste désabusé qui lui permet d’exprimer ses souffrances intimes avec force et pudeur, sans jamais sombrer dans la confidence ni dans l’effusion. Coma il le dira un an plus tard (1969) dans Caramentrant au mes d’agost [Carnaval au mois d’août] (p. 21) :

serai ieu un còp de mai

l’anti liric de servici

[je serai une fois de plus

l’anti-lyrique de service]

![L'Ora de paciéncia, ed. M.J.O., 1965 (Volume 4 de la collection "Sirventès"]](docannexe/image/986/img-1.jpg)