« Nous sommes restés dans l’état de siège

Ô le temps ! »

Kawa Nemir, Bîşenga Deşta Dûr

[Le Saule Pleureur de la Plaine Lointaine]

Diyarbakır, Lîs, 2006.

L’espace kurde en Turquie comme univers carcéral

Après la fondation de la République turque en 1923, presque aucune manifestation de la patrie, sous la forme d’un travail auto-ethnographique et auto-archéologique qui serait donné comme une science de la patrie susceptible de donner naissance à la nation ethnographique au sens du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, ne pouvait parvenir directement dans les régions kurdes de Turquie. Le durcissement des mesures – interdiction, négation, assimilation et turcisation du kurde et des Kurdes –, et le statut spécifique des régions kurdes défini dans le Plan de Réforme de l’Est (Şark Islahat Planɪ 1925), le Rapport de l’Est (Şark Raporu, 1960) et leur placement officiel sous l’état d’exception de 1987, ainsi que les différentes suspensions de ce statut, entre juillet 1998 et fin novembre 20021, allaient empêcher tout type de travail ou de manifestations culturelles en domaine kurde. Tous les courants culturels, littéraires et linguistiques des Kurdes de Turquie ont vu le jour soit en exil (Damas – sous mandat français –, Stockholm, Paris) soit à l’ouest de la Turquie (Istanbul) et non dans les régions kurdes. Interdits ou perturbés par la censure, ces courants n’ont pas atteint les régions concernées, au moins de manière légale, malgré leur influence extrêmement restreinte. En ce sens, on peut imaginer la censure appliquée au kurde en Turquie comme dépossession de soi du peuple assujetti. Bouleversées par la censure jusqu’aux années 2000, les régions kurdes ont été le laboratoire de l’armée turque, les victimes de la guerre et de l’état d’exception2.

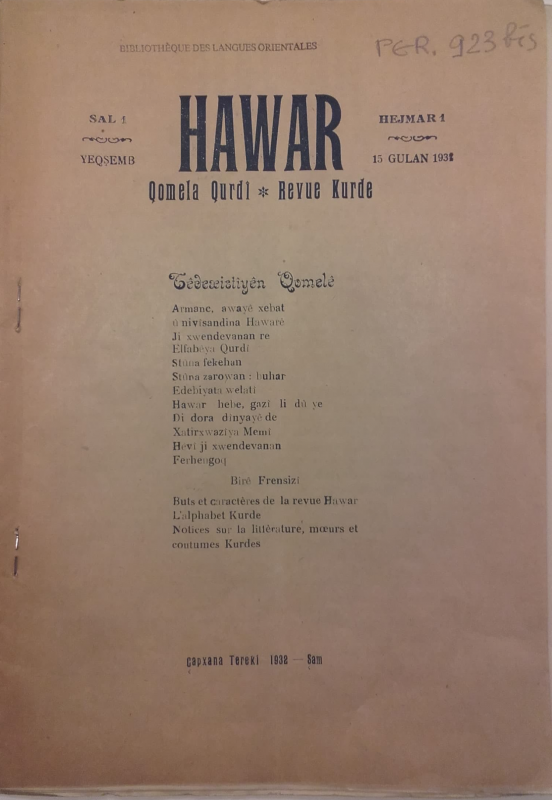

On a ainsi assisté à une segmentation des générations kurdes dont les productions linguistiques, littéraires et, plus largement, culturelles ont été diffusées de manière restreinte jusqu’aux années 2000. Jusqu’à la fin des années 1990, par exemple, les Kurdes de Turquie ne connaissent pas véritablement l’héritage de la revue Hawar [Appel au secours], publiée entre 1932-1943 à Damas, dans laquelle la codification du kurde kurmandji (dialecte principale des Kurdes de Turquie) a été réalisée grâce à l’élaboration d’un alphabet latin adapté aux particularités phonétiques de la langue et à l’élaboration d’une grammaire. De même, l’héritage littéraire kurde kurmandji des Kurdes de l’Arménie soviétique ne parvient qu’à partir des années 2000 chez les Kurdes de Turquie. La production littéraire kurde de la diaspora peut plus facilement entrer en Turquie à partir de la fin des années 1990. Cependant les mouvements linguistico-littéraires kurdes y apparaissent de façon segmentée, et ne connaissent qu’une diffusion restreinte jusqu’aux années 2000. La permanence de la censure de l’État envers les Kurdes peut être qualifiée de linguicide, culturicide, archivicide et mémoricide ; elle rend plus difficile tout genre de travail, d’activités ou de manifestations, ainsi que la circulation ou la diffusion des héritages culturels kurdes à l’intérieur de la Turquie comme à l’extérieur de ses frontières.

Revue Hawar

Ancrée dans un espace en « dé-civilisation »3, au sens suggéré par Hamit Bozarslan, c’est-à-dire une incapacité à gérer et mesurer la notion du temps, la littérature kurde en Turquie n’a donc pas confiance dans le temps et dans l’espace, dans le fait qu’on puisse porter un regard réflexif sur le passé, maîtriser le présent et se projeter dans l’avenir, se mouvoir dans l’espace sans crainte et sans être interrompue. Il lui est donc difficile sur le plan individuel ou collectif, mais aussi de se penser comme universelle. Elle ne s’organise pas sur des chronologies nationales, ni sur une série juxtaposée d’œuvres, mais elle construit son originalité sur la succession des révoltes ou des combats. Ces derniers combats s’incarnent notamment dans les revues, publiées à différentes périodes historiques. Ces revues sont l’outil le mieux adapté à l’intervention dans les domaines de la culture, de la littérature, de la langue, de l’idéologie au sein de l’espace kurde dominé et institutionnellement faible en Turquie4.

À cet égard, le temps de la littérature kurde en Turquie apparaît lui aussi comme discontinu, parce qu’il s’inscrit dans un espace opprimé. Les barrières politiques de la censure qui empêchent son développement, voire son existence. Ainsi, cette littérature ne trouve pas la possibilité de se doter de son propre tempo, partiellement indépendant de l’univers politique. Chaque période d’émergence de cette littérature semble refermée sur elle-même et soumise au contexte sociopolitique du moment. Jusqu’aux années 2000, elle répète à la manière de Sisyphe, une phase embryonnaire et combative au sens de Pascale Casanova5 où la langue, la littérature et le national prennent une signification identique et se croisent de façon extrêmement dense, et où la littérature est engagée dans un effort collectif pour être reconnue, dans une lutte « à mort » pour la reconnaissance de son existence.

De ce fait, l’histoire de la littérature kurde est davantage liée à l’histoire politique de la sphère kurde qu’aux différents changements, influences, mouvements et écoles littéraires. La littérature kurde ne peut donc être étudiée indépendamment du contexte d’existence – ou de non-existence – politique des Kurdes. De même, les politiques de l’État et les mesures de censure envisagent le kurde et sa littérature dans un cadre politique. C’est pourquoi la littérature kurde ne porte pas la préoccupation de l’autonomie jusqu’aux années 2000 où une continuité linguistico-littéraire apparaît véritablement. Dans les conditions sévères de la censure, cette littérature porte d’abord un combat d’acquisition de la langue et de connaissance de son histoire. La question du sens littéraire est ainsi très liée à la conscience nationale qui change selon les contextes politiques.

Une littérature des temps et des mots « enchaînés » ou « déchaînés »

« Nous nous sommes révoltés, pour le lait des pays, pour le miel des histoires… Nous nous sommes révoltés, pour l'eau des citernes, pour la saveur des rosées… Nous nous sommes révoltés, pour la cape des bergers, pour les rosiers des chiens des aurores… Nous nous sommes révoltés, pour le dîner des fourmis, pour l'honneur des pierres. »

Rênas Jiyan, Stranên Sor Niviştên Mor (Chansons Rouges Amulettes Violettes), Diyarbakır, Belkî, 2018.

Pour attirer l’attention sur « les temps et les mots enchaînés »6 kurdes en Turquie et les décrire, Mehmed Uzun (1953), romancier kurde reconnu, raconte une histoire qu’il a vécue en 1972 à Diyarbakir. Accusé d’être militant kurdiste, il est enlevé avec tous ses livres par la police, ainsi que 26 autres militants. Enfermés pendant trois jours dans une cellule, les 27 accusés apprennent qu’ils seront bientôt interpellés. En tant que militants kurdistes d’extrême-gauche, ils savaient ce que signifie l’interpellation et l’incarcération dans une prison comme celle de Diyarbakir (capitale non officielle kurde en Turquie), connue pour les résistances des prisonniers kurdes et les tortures qu’ils ont subies. Dans cette atmosphère terrifiante, un des accusés est particulièrement inquiet, parce qu’il porte le mot « KURD » tatoué dans le creux de sa main. C’est pourquoi il se met immédiatement à la recherche d’une solution : brûler le creux de sa main avant d’être interpellé7. Selon Mehmed Uzun les deux gestes, le tatouage et l’effacement de celui-ci sont bien liés à ce « temps enchaîné », qui est l’œuvre de la domination exercée sur autrui par le pouvoir : il s’agit de l’impossibilité de pouvoir maîtriser le temps, et la perte des notions de passé, présent et futur. Au regard du dominé, le « temps enchaîné » signifie la « langue enchaînée », les « mots enchaînés » et donc l’« homme enchaîné »8 et donc « l’homme enchaîné » dans des « lieux enchaînés », métaphores qui expliquent bien l’univers dans lequel les Kurdes vivent en Turquie depuis longtemps.

Mehmed Uzun

Exister comme écrivain kurde peut être perçu comme un acte de rupture avec cet état « enchaîné ».

Le premier texte kurde publié en Turquie est un poème de Musa Anter (assassiné en 1992, par le JITEM, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele, Service de Renseignement et Antiterrorisme de la Gendarmerie), acteur kurde important de l’époque, dans son journal Ileri Yurt [Le Pays Développé] le 31 septembre 1959 à Diyarbakır. Il s’agit d’un poème satirique, commenté en turc, intitulé Kımıl. Le titre signifie « charançon », du nom d’un insecte dévorant les céréales, métaphore de l’exploitation des régions kurdes par l’État turc. Kımıl attire immédiatement une attention considérable et de nombreuses critiques fusent dans la presse turque. L’auteur du poème et les figures importantes du journal sont arrêtés.

Le premier livre publié en kurde en Turquie, la pièce de théâtre Birîna Reş de Musa Anter [La Blessure noire, 1965], a été écrite dans une cellule de la prison d’Harbiye à Istanbul, en 1959.

La première revue entièrement en kurde, Tîrêj [Rayon du Soleil], voit le jour en 1979. C’est là qu’on peut constater pour la première fois une véritable émergence de la littérature kurde, très influencée par le réalisme socialiste, en Turquie. À cause du coup d’état de 1980, la revue n’a pu sortir que trois numéros. Le quatrième et dernier numéro a dû être édité à Stockholm. Les effets de la censure auxquelles la revue est affrontée sont visibles dans les textes littéraires publiés. En ce sens, le poème de Rojen Barnas, figure importante de la revue, Nizanim Kengê [Je ne sais pas quand] est frappant. Il est également significatif pour mieux saisir l’univers kurde en Turquie tel que décrit par Mehmed Uzun :

« Je ne sais pas quand

J’aurai des livres en quantité suffisante

Je ne sais pas quand

Je pourrai les lire en entier et d’une traite

Un par un...

Je pourrai acheter un livre ou une publication

Que je veux

Sans une caravane de préoccupations et de blessures

Des fantômes et d’êtres invisibles

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Je ne sais pas quand…

Je ne sais pas quand

Lorsque je rentre à la maison avec un livre

N’apparaîtra dans les yeux de ma femme

La peur de la mort

Elle ne courbera pas son cou

Et ne me dira pas en se plaignant

“Ça suffit Ça suffit Ça suffit ! ...

Qu’est-ce que tu veux encore ?

Je sais que tu n’as pas peur pour toi

Mais aie peur pour nous”

Quand les flocons ne dévaleront plus en fontaine de ses yeux

Lorsque concernant les livres

Elle n’écoutera pas des informations obscures à la radio

Elle ne tremblera pas de peur

Son cœur ne sera pas brisé

Ne se souviendra plus du poêle9

De l’impuissance […]

Je ne sais pas quand

Je ne sais pas quand

J’aurai des livres en quantité suffisante.

Pour les lire en entier et d’une traite

Sans préoccupation, sans peur

Je ne sais pas quand... […] »10

Dès les années 1990 où l’on observe une nouvelle ère à travers la visibilité du PKK (Le Parti des travailleurs du Kurdistan) et l’autorisation relative de la langue kurde en Turquie, un mouvement linguistico-littéraire kurde commence à se former dans les trois revues sœurs publiées à Istanbul entre 1992 et 2003 – Rewşen [Lumière], Jiyana Rewşen [Vie Lumineuse], Rewşen-Name [Lettre lumineuse] –, au sein du Centre Culturel de Mésopotamie (Navenda Çanda Mezopotamya), pro-PKK. Ce mouvement est porté par une jeune génération appelée Génération de Lumière (Nifşê Rewşenê), à une époque où la jeunesse kurde partait massivement à la montagne rejoindre les rangs de la guérilla. Il s’agit de la génération fondatrice de la littérature kurde en Turquie. Pour la première fois les écrivains et poètes d’une génération ont pu effectivement créer une continuité linguistico-littéraire.

Cette génération est cependant consciente de la vulnérabilité ou de la discontinuité du « temps kurde » « enchaîné » : « Durant les années où nous n’avons pas écrit, nous ne possédions toujours aucun temps proprement kurde »11. À ce stade, Génération de Lumière pense qu’il n’y aucun signe qui puisse montrer le passage « d’un temps à un autre ». Car, « quand dans nos bouches, nos langues [kurdes] pratiquaient le kurde, ils sont venus anéantir les possibilités pour nous de nous exprimer »12. C’est ainsi qu’« ils ont pillé notre conscience ». C’est pourquoi cette génération exprime son état d’esprit en janvier 2000 de la manière suivante : « Un nouveau siècle. Qu’est-ce nous manquons à nous-mêmes !? » (Hezarsaleke nû. Me çi qas bêriya xwe kiriye !?)13. Pour libérer le temps kurde de ses chaînes, cette génération se donne objectif de briser les « frontières » physiques et temporelles qui divisent les Kurdes et empêchent la diffusion artistique, littéraire et culturelle. Il s’agit de « réunir tous les Kurdes par la poésie, la littérature et le folklore »14. Une volonté s’affirme contre la censure, ce mécanisme visant à détruire les facultés cognitives de l’espace culturel kurde. À l’inverse, l’espace culturel kurde doit se penser dans la durée, dans son histoire, dans son présent et se projeter dans l’avenir.

C’est ainsi que la Génération de Lumière se met à la recherche d’une « nouvelle littérature » kurde pour traiter, selon elle, « la tragédie de la personnalité kurde, sa peur, son inquiétude qui encerclait l’écho du « mot muet… »15 ou enchaîné. Ici, il s’agit bien du mot, de la parole, du logos kurde. Kawa Nemir (1975), que nous pouvons considérer comme la figure de poète-traducteur la plus active des revues du mouvement, se met à la recherche de ce « mot muet » pour le faire parler. Il le définit comme « Kilama Qedîm » [La Parole Antique]. Par le biais des « poèmes allumés dans les bouches de nos crayons », « un matin dans la rosée voilée », il recherche une « expression vive ». Il demande la création d’un « Perce-neige » (Gulbefrînk)16. Par la « langue des muets [celle des Kurdes] », Nemir se voit comme la « sauvegarde des temps », le « perce-neige tardif »17. À travers ses poèmes, « la poésie est active, déchireuse des temps, acharnée à faire parler les muets »18, une « pédagogie des opprimés ». Car, écrit-il, nous, les « vies non-rédigées »19, « nous ne sommes pas entrés dans les cahiers », « nous sommes […] muets et oublieux », « […] nos identités s’usaient avant nos chaussures »20. En face de cette situation, il hausse la voix : « […] hausse-toi le mutisme, explose ! »21.

Kawa Nemir

L’apparence de la parole kurde comme défi au mutisme rend possible la visibilité d’un espace en pleine « transgressivité »22. Comme l’explique Şener Özmen, le Kurdistan est une « hétérotopie », et non une utopie23, comme un « espace-autre » tel que défini par Michel Foucault24, « tout comme la littérature qui, par essence, dispose de son propre espace, et organise son propre réel selon ses propres lois »25. Ce territoire sans existence légale, ce « lieu absent » comme le dénomme Şener Özmen, commence à construire sa présence dans l’espace littéraire kurde. Son introduction dans la littérature kurde et la transformation de Diyarbakır, appelée aussi Diyarbekir ou Amed, en centre ou capitale littéraire kurde se fait par la Génération de Lumière. Diyarbakır, comme lieu intégré aux productions littéraires, apparaît dans les pages de la revue Jiyana Rewşen.

La nouvelle de Dilawer Zeraq, Kakil [Essence] porte sur la manière de faire d’un écrivain – figure de lui-même – qui essaie de construire entre lui et « sa ville » une affinité : cette ville qu’il présente comme « espoir de mon peuple » « exclue de la lumière »26, ville qui « avait cherché sa voix en profondeur pour qu’elle ne soit pas étouffée », ville qui « ne se dévoile pas » pour mieux « résister », qui s’est entourée d’une « coquille » forte comme ses murailles27. Le personnage, écrivain lui-même, veut « parler avec sa ville », mais il n’y arrive pas, ce qui le bouleverse complétement. La « nuit » prend une place importante dans la nouvelle, comme signe du temps et de l’« existence » ancrée dans l’obscurité. Mais elle offre aussi la possiblité de découvrir la « lumière de cette ville », car « la nuit était la manière avec laquelle Diyarbekir se créait »28. Dans les conditions difficiles créées par la censure et la répression « elle ne pouvait mieux se sentir, ne vivre que dans le bain de la nuit ». C’était la « folie » de cette ville29. C’est pourquoi le personnage décide de « suivre sa ville » pour arriver à connaître cette ville-coquillage, son « essence », c’est-à-dire son « esprit », son « amour », sa « vie », son « existence » et sa « nouveauté »30. Le personnage veut que cela soit possible par la « langue de l’identité » de « sa ville », le kurde, pour qu’il puisse « partager sa douleur » et que « son malheur disparaisse »31. Quand sa ville lui parle dans « la langue de son identité », l’écrivain se met à l’écriture, qui devient alors sa manière de parler avec sa ville. Lorsqu’il suit « sa ville », celle-ci devient elle-même le personnage de la nouvelle qui s’exprime. Ainsi la Diyarbekir de Dilawer Zeraq sera-t-elle présente à chaque instant, et se laissera pressentir derrière chaque personnage de ses récits comme un territoire marqué par des conflits, pris entre sa propre vérité historique et une histoire contrefaite, bâtie sur le déni mais aussi tourmentée entre tradition et modernité, ce que Murat Özyaşar décrit de cette façon :

« Vivre à Diyarbakır, c’est naître dans une langue et parler de là, de ce lieu où le kurde, parce qu’il a été interdit, n’est pas un kurde correct, où le turc, parce que ceux qui vivent là ne sont pas turcs, n’est pas un turc correct, où ce que l’on parle n’est le dialecte, le patois d'aucune langue, où ce que l’on entend n’est surtout pas un accent mais une langue qui « boite », où le kurde et le turc se sont méchamment contaminés l’un l’autre aux niveaux grammatical et sémantique et, n’en restant pas là, où ils se sont brisés l’un l’autre. C’est dire : « Autant pour les fautes de l’Etat ! […] » C’est vivre dans un endroit où le mot « basané » prend tout son sens. […] C’est vivre dans une ville où les seuls lieux qui se développent de manière « stable » sont les cimetières, dans une ville de longue date interdite de deuil où, pour cette raison, on n’arrive pas à guérir les traumatismes. C’est se lancer dans d'effrayantes crises de rire noir. […] C’est une ville où l’on emploie des expressions extraordinaires comme « se calomnier soi-même » pour en définir l’« état d’esprit ». C’est une ville où, lorsque vous voulez réparer votre salle de bains, votre cuisine ou votre balcon, vous trouvez des artisans très compétents dans l’art de « casser et de détruire” (car c’est ce qu’enseigne la guerre) mais pas un seul qui sache « faire et construire » (car en leur temps, tous les maîtres artisans arméniens ont été chassés de la ville). […] Diyarbakır, c’est une ville, pas une cité, dont la colère, la joie et la révolte sont à nulle autre pareilles. […] À Diyarbakır, si tu demandes à un gosse qui vend des simits [petits pains ronds au sésame] combien il en vend chaque jour, il te répond : « T’en veux un ou pas ? Joue pas à l’État avec moi, j’ai pas que ça à faire ». Diyarbakır est une longue phrase qui contient l’État et la révolte »32.

Dilawer Zeraq, à travers les habitants de Diyarbakir, notamment ceux qui sont en marge de la communauté, s’incarne dans ses personnages. Ses nouvelles et romans, conçus à partir d’observations et de témoignages, portent sur la vie quotidienne à Diyarbakir. En ce sens, nous pouvons aussi imaginer la littérature kurde dans cet espace que nous définissons de « carcéral » comme une « insurrection des savoirs assujettis », au sens suggéré par Michel Foucault33. Car, pour ce dernier, d’un côté, les « savoir assujettis » sont « des contenus historiques qui ont été ensevelis, masqués dans des cohérences fonctionnelles ou dans des systématisations formelles ». Donc, les « savoirs assujettis », « ce sont ces blocs de savoirs historiques qui étaient présents et masqués à l’intérieur des ensembles fonctionnels et systématiques »34. Par ailleurs, « toute une série de savoirs qui se trouvaient disqualifiés comme savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en-dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requises […] – le ‘savoir des gens’ (et qui n’est pas du tout un savoir commun, un bon sens, mais au contraire, un savoir particulier, un savoir local, régional, un savoir différentiel, incapable d’unanimité et qui ne doit sa force qu’au tranchant qu’il oppose à tous ceux qui l’entourent) –, c’est par la réapparition de ces savoirs locaux des gens, de ces savoirs disqualifiés que s’est faite la critique »35.

Dans cette Diyarbakır, devenue la capitale de l’art et de la culture kurde dans les années 200036, apparaît Rênas Jiyan (1975), poète, penseur, romancier et revuiste. Il est la figure la plus connue de la quête d’autonomie de la littérature kurde37. En 2002, il fait partie d’un groupe de douze figures importantes de cette littérature dont onze sont en même temps enseignants, donc fonctionnaires, et qui se réunissent les uns chez les autres pour animer des ateliers linguistiques et littéraires Or, les services de police associent ces ateliers à des « affaires terroristes pro-PKK » et les arrêtent. Dans le réquisitoire de leur procès devant le Tribunal de Sécurité de l’Etat (Devlet Güvenlik Mahkemesi, DGM), ils sont accusés de possession de livres, revues, journaux et autres matériaux interdits et « d’opposition à la loi sur les institutions de l’enseignement privé » (Özel ӧgretim kurumalarɪ kanununa muhalefet). Le Tribunal décide leur acquittement, mais le Ministre de l’Éducation Nationale diligente une enquête administrative et prend la décision d’une mutation forcée (sürgün en turc, qui veut dire littéralement « exil ») pour onze enseignants du groupe. Les personnes concernées sont ainsi éloignées des régions kurdes et envoyées dans des villes du nord de la Turquie38.

Rênas Jiyan

Comme les autres personnes du groupe, Rênas Jiyan reste en prison pendant un mois, durant lequel il subit une « torture cruelle »39, dit-il. C’est pendant ce mois de souffrances qu’on lui fait manger son manuscrit de poèmes « page par page », « poème par poème », Mexzena Xwînê (Le Cellier du Sang). Il dit qu’il a mangé ses poèmes pour « fusionner davantage avec eux » et « les digérer mieux ». Ce manuscrit ne va jamais sortir de la prison, dit-il. Rênas Jiyan va le récrire après sa libération lorsqu’il est muté de force au nord de la Turquie pendant un an et demi40.

Son œuvre traduit l’expérience vécue des « temps » et des « mots » kurdes « enchaînés » ou « déchaînés »41.

Dans la pièce de théâtre de Rênas Jiyan, dont le titre révèle le lieu de l’action « Aux toilettes » [Di Tuwaletê De], un des personnages principaux Fikirdar, ressent fortement le besoin d’écrire, au point qu’il compare son corps à un alphabet dont chaque lettre (kurde), de chair et de sang, est un composant des mots des textes et des poèmes non écrits : « ma tête : o ; mes mains et mes doigts : w et m ; mes bras : l ; mon nez : h ; mes jambes et mes pieds : d et b ; mes oreilles : ç et c ; mes yeux : a et û, ma bouche : v ; mon cou : q ; mon sein : x »42. Pour se sentir soulagé, il envisage de ne plus pouvoir continuer à ne pas écrire et ne pas partager ses écrits. « Oui, mais partager avec qui ? Comment ? De quelle manière ? ». Fikirdar est bien conscient des mesures de la censure : « je vis, dit-il, dans une géographie totalitaire et dogmatique ». S’il écrit ce qu’il pense, il sait qu’il sera aussitôt arrêté. Il cherche une manière de s’exprimer malgré la censure. C’est pour cela qu’il décide d’écrire ses « notes dans les toilettes »43 pour en faire des « livres », les « tablettes historiques ». Il veut utiliser les murs des toilettes comme pages et les toilettes comme le dernier lieu d’intimité, le lieu parfait de liberté (à l’encontre des lieux du pouvoir comme les mosquées, les universités et les parlements, dit-il), lieu de non-censure ou lieu ingouvernable, lieu où on est « physiologiquement et psychologiquement » à l’aise44 et enfin, lieu de partage avec ses « lecteurs » qui sont en effet ceux qui ont des toilettes (Tuwaletvan) : « les autres ont des lecteurs, les miens sont tuwaletvan ». Car « dans les toilettes, tout le monde produit la même merde : les riches, les pauvres, les savants, les ignorants, les dominés, les dominants, les autoritaires, etc. » C’est ainsi qu’en définissant ces lieux comme « ses citadelles »45 où s’exprimer est possible à l’abri de la censure46, il décide de commencer à écrire dans les toilettes des gares, des bus, des trains, de l’aéroport, des mosquées, des églises, des grands hôtels, des usines et des bordels de la ville47, « sous la forme d’aphorismes », d’une manière « courte » et « efficace » pour que ses notes soient lues durant le temps où les gens sont aux toilettes, et sans signature. C’est selon lui une façon de rejeter l’égoïsme et la fétichisation de l’écriture et de l’écrivain reconnu48. Et si on efface ses écritures des murs des toilettes, il les réécrira ; mais le temps les effacera en tout cas, dit-il. D’ailleurs il dit qu’il n’aime pas du tout l’absolu de l’écriture ; car « tout change avec le temps »49.

Pour rester « écrivain libre, autonome », selon lui, l’artiste ne donne pas d’importance à la langue avec laquelle il écrit, qu’elle soit « petite » ou « grande », pas plus qu’aux « applaudissements » ou aux « entraves » de la société. Le but de l’écrivain est de créer, il n’est pas de rechercher le prestige, les prix et la reconnaissance sociale. Sinon, celui qu’on appelle un écrivain serait plutôt un « comptable »50. C’est pourquoi il préfère être l’écrivain des toilettes qu’aller vers les maisons d’édition généralement devenues les lieux des intérêts économiques et de la soumission. Enfin, il écrit son premier aphorisme sur le mur des toilettes : « il faut aspirer à la liberté, ce n’est pas parce qu’on est esclave qu’on y aspire, mais parce qu’on l’aime »51.

L’écriture de Rênas Jiyan se construit sur une notion fondamentale : la « douleur » (êş). Elle signifie une volonté forte de produire la capacité de deuil dans l’objectif de répondre à la perte de celle-ci. Car c’est le pouvoir du deuil qu’on peut extraire de la servitude comme pouvoir symbolique de dire la perte52 et donc le pouvoir de pouvoir parler :

Reviens à moi

Douleur…

En urgence

À pleines mains

Amène-moi les soirs

Brassée

Amène-moi les villes

« Maman » le premier mot des enfants

[…]

Les fêtes

Newroz…53.

Devant la perte de la langue, nous pouvons considérer la douleur de Rênas Jiyan comme l’origine de l’écriture en kurde, telle qu’elle s’exprime dans son roman Stranên Sor Niviştên Mor [Chansons Rouges Amulettes Violettes] à travers le personnage de Xelef Xoce :

Nous nous consumons jour après jour, nous disparaissons mot après mot. Je voyais les mots de notre langue comme des branches dispersées dans le vent. Et ceux qui sont restés, les balayeurs de l’État les ramassaient et les brûlaient dans des déchetteries. J’entendais leur calcination, voyais la fumée qui montait au-dessus d’eux, ils devenaient cendre. Je versais ces cendres sur ma tête […] il faut que l’on soit le berger de ces mots. Nos mots sont les agneaux de notre âme. Que personne ne parle de l’existence et de l’inexistence sauf celui dont l’aire de battage de sa langue est mise en feu54.

Ce personnage, enseignant dans un petit village de la région de Diyarbekir, cherche une ruse pour écrire en kurde dans le contexte très difficile de censure de la période post-coup d’état en 1980. Devant l’impossibilité d’écrire dans sa langue, il décide finalement d’écrire clandestinement un roman en kurde en alphabet arabe, en forme d’« amulette ». Il pense ainsi à la fois échapper à la censure de l’État, et se joindre au « peuple » avec la « langue du peuple » grâce à ce roman écrit pour celui-ci. En donnant un statut sacré à la langue kurde, Xelef Xoce croit que ce roman sera porté et protégé par le peuple comme un objet sacré. Le peuple est en effet habitué à porter et protéger les amulettes à valeur religieuse. Tout en sachant que le roman ne sera pas lu, il s’efforce d’écrire un roman à destination d’un public qui, s’il n’était pas au rendez-vous du présent, le serait dans l’avenir. L’écrivain engagé s’adresse à ceux qui sont exclus de l’échange littéraire. Il écrit pour eux, c’est-à-dire d’une certaine façon à leur place. Ce type de littérature engagée est présenté par J. P. Sartre comme un « appel au profane » dans Qu’est-ce que la Littérature ?55

Les dix-neuf amulettes qui composent le roman sont distribuées séparément aux différentes familles du village où il habite. Ce roman, qui se fonde sur les « douleurs » des personnes les plus « faibles », « damnées » et « révoltées » veut peut-être dire aux Kurdes par le bais de ces amulettes que : « si vous prêtez attention à votre langue, comme les amulettes qui préservent l’homme des dangers et des méfaits, elle vous protégera aussi de tous les dangers et méfaits » 56.

Les personnages du roman qui portent ces amulettes sont ceux qui se révoltent contre les traditions de la communauté féodale, l’autorité des familles et la domination de l’État et cherchent à être libres. La langue est ainsi définie comme secret menant à la santé et à la guérison divines.

Xelef Xoce a payé au prix fort l’écriture de son roman car il a été tué par l’État et cela est resté comme un « crime non résolu », un épisode du conflit entre l’État et le PKK. Cependant, à partir du testament de Xelef Xoce, toujours laissé sous forme d’amulettes, sa fille, Bêrîvan, a recueilli toutes celles-ci et a publié ensuite ce roman en le transcrivant en alphabet latin pour le diffuser cette fois-ci « non seulement dans un petit village, mais aussi dans un pays ».

Face à un lieu absent ou à cet univers carcéral qu’est le Kurdistan, la littérature kurde comme univers linguistique, narratif et poétique et comme « littérature d’intervention »57, « littérature du réel »58 ou littérature de désenchaînement fait (ré)apparaître en quelque sorte l’« insurrection des savoirs assujettis ». En contexte autoritariste, face à un déni centenaire et à une longue censure, la littérature ne peut que devenir l’espace d’une « contre-mémoire », de la possibilité d’une autre imagination, d’un autre mode d’expression singulière qui peut vaincre le mutisme et la surdité. Se faisant ethnologue, comme le disait Pascale Casanova au sujet de Kafka59, l’écrivain fait apparaître univers carcéral kurde comme un immense tissu de signes, de ruines et de fossiles qui porte écrite l’histoire d’un temps, d’une civilisation, d’une société.