L’écrivain et sa langue

Joan Ganhaire, né en 1941, a publié une œuvre importante en prose, écrite en occitan limousin, depuis le premier recueil Lo Libre del reirlutz en 1979. L’occitan est une langue qu’il a entendue dans son enfance, pendant les vacances qu’il passait en Dordogne. Mais ses parents ne souhaitaient pas qu’il la parle. Il fait des études au lycée de Périgueux puis étudie la médecine à Bordeaux avant de s’installer comme médecin de campagne à Bourdeilles en 1968.

arrilemosin.free.fr

Il décide alors d’apprendre l’occitan limousin pour mieux comprendre ses patients, pour découvrir une part de son identité dont il prend conscience à ce moment et pour prendre la défense de cette langue qu’il trouve injustement méprisée.

Depuis 2004, il a publié une série de romans policiers dans lesquels il met en scène des personnages récurrents, dont le fameux personnage Darnaudguilhem, sorte de commissaire Maigret occitan. Je me suis limitée à l’étude de ces romans policiers car ce sont les seuls où intervient la problématique des relations entre la langue occitane et un territoire occitan qui, dans ce cadre romanesque, accède peu à peu au statut d’État-Nation. Dans tous les autres textes de l’écrivain, l’espace occitan est simplement l’espace où se déploie la langue, sans préoccupation politique.

D’un espace diglossique à l’État-Nation, une lente construction

L’Occitanie imaginaire de Ganhaire est un espace hybride qui se construit en huit romans dont la publication s’échelonne pendant 16 ans, de 2004 à 2020. On peut distinguer trois étapes : La première étape est représentée par Sorne trasluc (2004) [Sombre clair de lune]. La deuxième étape marquée par Las Tòrnas de Giraudon (2010), Vautres que m’avetz tuada (2013), Chamin de Copagòrja (2015) [Les fantômes de Giraudoux, Vous qui m’avez tuée, Chemin de Coupegorge] est marquée par la tutelle française. Enfin la troisième étape met en scène un état autonome : Sevdije (2016), Un tant doç fogier (2017), La mòrt vai mai regde que lo vent (2018), Vent de sable (2020) [Sevdije, Un si doux foyer, La mort va plus vite que le vent, Vent de sable]

Sorne Trasluc : la diglossie inversée

L’occitanité est d’emblée importante dans cet ouvrage mais l’espace n’y fait pas encore l’objet d’une réflexion construite. Les préoccupations de l’auteur sont plus immédiates car il s’agit de son premier roman policier. Il lui faut alors choisir et définir ses personnages, bâtir un scénario – à partir de faits réels qu’il souhaite dénoncer –, inventer de fausses pistes… Cependant on peut déjà trouver dans ce roman les prémices de ce que sera l’espace occitan par la suite.

Les personnages évoluent dans un espace où l’occitan est la langue majoritaire

On le comprend dès les premières pages grâce aux très nombreux patronymes (Darnaudguilhem, Barbancés, Passariu, Ribiera, Peironin, Lavernha…) et grâce aux toponymes (Mas de Mauva, Peramaura, Puèigombert…).

À propos d’une centaine de Belges installés dans un village, l’auteur écrit : « Parlavan pas occitan nimai francés », « pas un de dietz de quils filhs de vessa [les Belges] que comprenha l’occitan » [pas un sur dix de ces fils de pute qui comprenne l’occitan] (Sorne trasluc, p. 37). C’est un espace où la « vergonha » [honte] n’existe pas, il y est naturel de parler occitan.

L’espace occitan est limité à l’Aquitaine

Il va des Pyrénées atlantiques à Bordeaux et comprend la Guyenne et le Périgord. Il trouve un écho dans l’espace belge, bilingue lui aussi, où se déroule la fin de l’enquête. La culture de cet espace est une culture mixte : on y cultive l’huile de noix, on y fait les vendanges mais les films qu’on y projette sont des films français (La vie de château, la grande vadrouille) ou américains (westerns et dessins animés).

Sorne trasluc dessine un univers occitano-français où apparaît l’humour de l’auteur

On y trouve ainsi des quotidiens nommés Perigòrd Matin et Lo Grand Jorn, un lycée Joan Metge [Jean Médecin] où on peut voir, au choix, un jeu sur le maire très à droite de Nice, au cœur de plusieurs scandales, ou un jeu sur Jean Gagnaire, par ailleurs médecin, une place Marceu Fornier, du nom – occitanisé – du dramaturge de Dordogne Marcel Fournier (1900-1979), l’évocation de la SNCO pour la Societat Nacionala daus Chamins de fer Occitans, la mention bien républicaine, de l’Escòla laïca, gratuita e obligatòria, l’allusion à des pétitions et interventions auprès du Ministèri de l’Educacion Nacionala contre la fermeture de l’école de Crassac (toponyme inventé ?), des mentions de la Gendarmariá, du SAMU e des pompiers renvoyant aux trois couleurs de la catastrophe…, une juge d’instruction : Rosalina Lavernha, un procureur (sans nom), un médecin-légiste, Masdelbòsc, la Brigada daus Estupefiants de Bordeaux, les Rensenhaments Generaus de França mai de Navarra.

L’organisation administrative de cet espace se met peu à peu en place. Mais elle se limite à ce qui est nécessaire pour bâtir un roman policier. La ville où opère le commissaire Darnaudguilhem, qui est le centre de cet espace linguistique, n’a pas encore de nom. Pourtant il s’agit bien de Périgueux, qui se reconnaît par son histoire, notamment la grève des cheminots de 1920, déplacée dans le roman en 1925. À ce stade, il n’est pas question d’Occitània.

Deuxième période : la tutelle française est lointaine mais présente

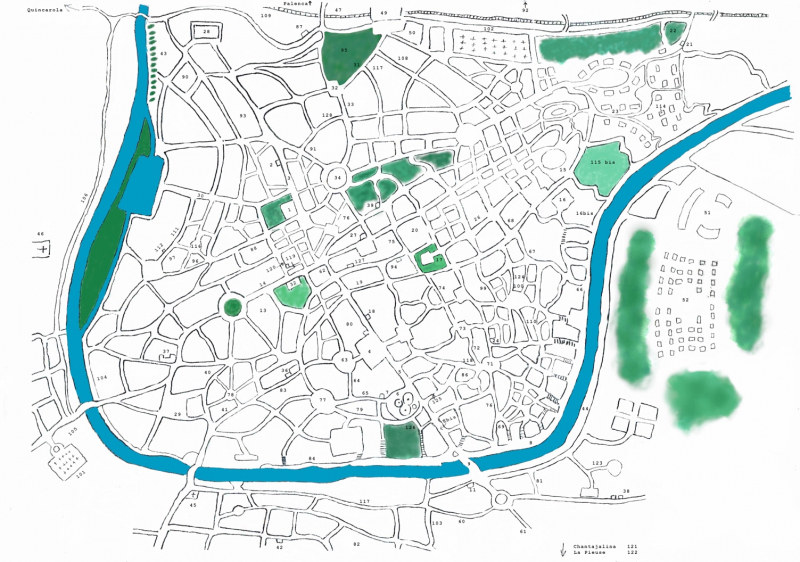

Maraval, un Périgueux occitanisé

Cette période concerne donc Las Tòrnas de Giraudon (2010), Vautres que m’avetz tuada (2013), Chamin de Copagòrja (2015). La ville où se situe le commissariat porte désormais le nom de Maraval. Mais des noms de lieux et de rues réels montrent clairement qu’il s’agit d’un double fictionnel de Périgueux, ainsi de ces exemples occitanisés : Pont daus Barris, Pont daus Fenhants, Plaça Plumanci, Barri Sent Jòrgi, Rua Nauta de las Comeimias, Cors dau Pitit Chamge, Las Copòlas (nom d’un restaurant). Les patronymes occitans sont toujours abondants et Ganhaire multiplie également les toponymes occitans : Puegmaurin, Puegcorbier, Pueg de Forchas, Lo Mainasset, Chantajalina, Bussièra, Montastruc…. Les habitants sont appelés « occitans » : « un pitit Occitan magre coma un clau ». Rues et bâtiments portent des noms d’occitanistes périgourdins : Lycée Jean Roux, Rue lesfargues, avenue Chavaroche, école Éric Fave. Le titre du journal local devient L’Esvelh de Nauta-Dordonha et il sera conservé pour toute la série des policiers suivants.

Carte de Maraval, établie par Joan Ganhaire

|

1, Commissariat |

43, Pitas Peças, Petaçons |

87, Lo Flamingò |

Liste des noms de lieux

L’espace occitan se précise tout en s’élargissant

C’est toujours l’Aquitaine, qui va du Pays basque à Bordeaux, mais cet espace s’étend aussi à l’Auvergne, au Limousin (Las Tòrnas de Giraudon, 82), aux Cévennes (Las Tòrnas de Giraudon, 92), au Quercy et au Rouergue (Las Tòrnas de Giraudon, 219), à Sisteron, Forcalquier et aux Alpilles (Chamin de Copagòrja, 130) ; notons au passage qu’il intègre les Pyrénées-Orientales, pays catalan (Las Tòrnas de Giraudon, 202).

Organisation administrative

L’espace occitanophone est clairement sous le contrôle de Paris : quand ils en ont besoin, les personnages se rendent dans la capitale. Les structures administratives se diversifient, et elles portent le même nom que les structures administratives françaises. Le pays est organisé en départements de fantaisie. Mais les responsabilités et le fonctionnement de ces structures restent flous. Il existe par exemple un Centre documentaire de la gendarmerie d’Aulnay-sous-Bois, « en terra franchimanda » (Chamin de Copagòrja, 26), qui abrite les archives internationales de la gendarmerie… Que veut dire « en terra franchimanda » ? Allusion à une décentralisation ? à une autonomie administrative des départements ? Dans le roman Chamin de Copagòrja, certaines phrases font allusion à une possible autonomie de l’espace occitan, comme cette remarque à propos d’Asuncion, fille de la victime, « benleu enquera dins lo país o a la rigor en França » [peut-être encore dans le pays ou à la rigueur en France].

Dimension historique et politique

L’Histoire à laquelle il est fait allusion dans ces romans est l’Histoire de France : il est question de la seconde guerre mondiale, de l’occupation et de la Résistance en France, de l’Indochine, du putsch des généraux en Algérie… Dans Vautres que m’avetz tuada (p. 149), Ganhaire affiche clairement une vision politique en faisant intervenir un parti d’extrême-droite appelé sans ambiguïté Partit per la Puretat Occitana [parti pour la pureté occitane], et présenté aussi sous le signe « P3O ».

Troisième étape : une Occitanie autonome

Cette Occitanie autonome apparaît dans les romans Sevdije (2016), Un tant doç fogier (2017), La mòrt vai mai regde que lo vent (2018), Vent de sable (2020).

Une terre promise

Le nom d’Occitània apparaît pour la première fois dans le roman Sevdije (p. 44), mais cette apparition est préparée. Ganhaire y présente le jeune Albanais Sidrit Murati, qui a dû fuir son pays :

[…] pas mau de chas ilhs avián trobat refugi dins una pita vila occitana convidosa.

Lo paubre dròlle, après una traversada d’Euròpa que l’aviá menat en Alemanha, en Sueda, en França, puei fin finala a la Terra Prometuda, era ‘ribat franc per se far tombar dessús per doas de las personas que son ‘quí.

[beaucoup de gens de chez eux avaient trouvé refuge dans une petite ville occitane accueillante.

Le pauvre garçon, après une traversée d’Europe qui l’avait mené en Allemagne, en Suède, en France, puis finalement à la Terre Promise, était arrivé juste à temps pour se faire tomber dessus par deux des personnes qui sont ici.]

Avant d’être nommée, Occitània est appelée Terre promise… apparaissant à la fois comme un territoire rêvé par les demandeurs d’asile, mais aussi par les Occitans. Les deux rêves se superposent… Joan Ganhaire joue sur le double sens, avec humour.

Le nom d’Occitània est finalement prononcé par une employée de la Préfecture qui travaille au Service des étrangers, Elena Mortanha :

Era question, disset Elena Mortanha […], de jòunes Kosovars que disián que si tornavan chas ilhs, se farián tuar per los Serbis […].

D’alhors lo pair de l’una era estat davalat quauques mes ’vances que passessen en Occitània. (Sevdije, p. 56)

[Il était question, dit Hélène Mortagne, [… ], de jeunes Kosovars qui disaient que s’ils rentraient chez eux, ils se feraient tuer par les Serbes[…].

D’ailleurs le père de l’une d’elles avait été descendu quelques mois avant qu’ils ne passent en Occitanie.]

Il en est aussi question, à propos d’une autre employée, Patricia Masgontier :

Patrícia Masgontier […] entra au Servici daus Estrangiers a la Prefectura, ne’n pren la direccion en 1997. […]

Ela e son equipa visan tots los dorsiers daus estrangiers que rentran dins nòstre país coma demandaires d’asile o coma estrangiers malaudes. (Sevdije, p. 30)

[Patricia Masgontier […] entre au Service des Étrangers à la Préfecture, en prend la direction en 1997. […]

Elle et son équipe regardent tous les dossiers des étrangers qui entrent dans notre pays comme demandeurs d’asile ou comme étrangers malades.]

On comprend alors, par un effet rétrospectif, que l’expression « nòstre país », employée 26 pages auparavant (Sevdije p. 30) ne désignait déjà plus la France, mais un pays indépendant avec une administration similaire. Cependant le lecteur ne le savait pas encore.

Le pays a des couleurs : pour entrer dans la boîte échangiste du Finamore1, Darnaudguilhem montre sa carte de police aux barres rouge et or.

Une frontière est mentionnée : Sevdije et quatre autres jeunes femmes ont été ramenées à la frontière par une escorte désignée comme la Brigade Mobile de Sécurité.

Un double de la France

C’est le cas pour les partis politiques mentionnés : Partit Per la Puretat occitana (P3O, extrême-droite), Partit Libertari Occitan (PLO, extrême-gauche), Partit Comunista Occitan, Partit Socialista, Liga Revolucionària, Anarchistas de la Bandiera Negra.

C’est encore le cas pour les associations qui ressemblent aux associations françaises connues : Rantela d’ajuda aus Estrangiers [Réseau d’Aide aux Étrangers] qui rappelle RESF (Réseau d’éducation sans frontières), Federacion de las Òbras Laïcas, Au Secors Racisme (souvenir du mouvement SOS Racisme né dans les années 1980), Liga contra lo Racisme e l’Antisemitisme (terme proche du MRAP : mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix), Francs-Maçons : il est question de la Lòtja Eugèni Lo Rei [loge Eugène le Roy] qui existe véritablement, ou encore le cas de l’Amicala daus Africans d’Occitània.

On retrouve les mêmes fonctionnements que dans les romans précédents, avec des noms de lieux et des noms de rues dédiés à des personnalités occitanistes (Place Grosclaude par exemple), qui sont mêlés à des lieux et à des noms de rues réels de Périgueux.

L’espace occitan

Il est toujours centré sur l’Aquitaine, avec la mention des Quinconces à Bordeaux (Sevdije 74), du Golfe de Gascogne (Sevdije 77), du pic de Balaïtous, de Tarbes. Mais on trouve aussi dans ce roman un focus sur Montpellier et ses environs, avec des allusions à la prison, ou au contre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Sevdije 71). Palavas ou le Cap d’Agde sont également mentionnés. Dans les romans suivants, Un tant doç fogier (2017), La mòrt vai mai regde que lo vent (2018), apparaissent des noms de villes occitanes extérieures à l’Aquitaine, comme Vitrolles en Provence.

L’organisation administrative s’enrichit et Ganhaire reprend des structures françaises en les occitanisant : Agenças Regionala e Nacionala de Santat, Ajuda Sociala per los Mainatges sans aucun doute à partir de l’Aide sociale à l’enfance, Servici de Rensenhaments Occitan, Companhias Rotieras de Seguretat (évolution amusante des « Compagnies républicaines de sécurité »), Banca Populara Occitana. Ganhaire mentionne les numéros de secours : 10-22, puis 32, un opérateur téléphonique : PTP, une télévision : TV ÒC, des routes départementales : D 939, D 106… et le Concessionari Yamaha per l’Occitània.

Il évoque un président Castagnier (Un tant doç fogier, 44) : allusion à Christophe Castaner, ministre de 2017 à 2020 ? Il présente un fou qui fantasme un complot mondial contre la République occitane (Un tant doç fogier, 138).

Dans le roman Vent de sable (2020), on constate que l’histoire d’Occitània est vraiment très proche de l’histoire de France car cette Occitània se révèle être un pays colonisateur comme les autres puissances européennes. Il est question d’une guerre d’indépendance (1953 – fin 1962) qui renvoie évidemment à la guerre d’Algérie. Le roman évoque l’armée occitane, et le timbre rouge et or de cette armée.

Le Bengara indépendant est décrit dans un texte qui parodie les manuels de géographie ou les guides touristiques. Les historiens qui viennent consulter les archives du Bengara nouvellement ouvertes sont tous africains ou français sauf Guilhem Fompeirina qui travaille à l’Université de Bordeaux III et qui écrit des livres sur la colonisation occitane en Afrique.

[Lo Bengara] quela anciana colonia occitana, petaçon d’erm a la caforcha dau Mali, de l’Argeria e dau Niger, conquista au mitan dau segle XIX, jos lo reinatge de Marciau V, l’avant-darrier rei d’Occitània, que dins la folia que ‘viá ‘trapat la França, l’Anglaterra, l’Alemanha, la quita Belgica, aviá pas vougut ne’n demorar en resta.

Aviá mandat lo generau Cavinhac de Valbosquet e un còrs expedicionari veire si d’azard, i auriá pas quauque conh de país ente se podriá plantar la bandiera roja e aur de la crotz occitana. E queu brave aviá reüssit a espaurir tres-quatre bandas de Toaregs, a téner a distància los francés au nòrd e au sud-oest, los anglés au sud-est, e a baptejar tres paumiers e quatre basticòlas dau nom de capitala. […]

La dominacion occitana era pas pieg que la francesa e l’anglesa, lo monde dau ranvers s’eran bien ‘bituats e durant quasiment cent ans, una coabitacion ente tot lo monde trobava son resta aviá fach frotjar lo fòrt de la debuta en una vila de las grandas. (Vent de sable, p. 35)

[Le Bengara, « cette ancienne colonie occitane, petit morceau de désert au carrefour du Mali, de l’Algérie et du Niger, conquise au milieu du XIXe siècle, sous le règne de Martial V, l’avant-dernier roi d’Occitanie, qui dans la folie qui s’était emparée de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, jusqu’à la Belgique, n’avait pas voulu demeurer en reste.

Il avait envoyé le général Cavinhac de Valbosquet et un corps expéditionnaire voir si par hasard, il n’y aurait pas quelque coin de pays où on pourrait planter le drapeau rouge et or à la croix occitane. Et ce brave avait réussi à effrayer trois ou quatre bandes de Touaregs, à tenir à distance les Français au nord et au sud-ouest, les anglais au sud-est, et à baptiser trois palmiers et quatre bâtiments du nom de capitale. […]

La domination occitane n’était pas pire que la française et l’anglaise, les gens des environs s’étaient bien habitués et durant quasiment cent ans, une cohabitation où tout le monde trouvait son compte avait fait prospérer le fort des origines en une grande ville.]

Dans ce roman, l’espace d’oc est suggéré par la liste de tous les journaux occitans des Pyrénées à Clermont : L’ Esvelh de Nauta Dordonha, Lo Respond de Maraval, La Crotz Occitana, La Bandiera de Tolosa, La Montanha (d’après le titre réel : La Montagne), Los Pireneus Desliurats, L’Atlantic Liure, La Provença Roja, La Despacha dau Miegjorn (d’après le titre La Dépêche du Midi). Certains sont relativement neutres, traduisant ou imitant des titres existants, d’autres contiennent un discours occitaniste évident : La Crotz Occitana, La Bandiera de Tolosa. D’autres jouent sur la parodie Los Pireneus Desliurats ou le sourire de connivence La Provença Roja.

Pour résumer, on constate que ces huit romans nous font passer d’une République (indéterminée) à une République occitane (affirmée) dont le territoire, supposé connu par le lecteur, n’est pas précisé et simplement suggéré par touches impressionnistes. Cette imprécision concerne aussi le Pays basque, qui semble indépendant sans que cela soit dit clairement (Vent de sable, 90) et la Bretagne ou la Corse dont le statut est inconnu : elles peuvent aussi bien être des régions de France qu’être indépendantes.

Quelle est la fonction de cette Occitània imaginaire ?

On relève dans la construction des éléments utopiques

Je reprendrai la définition de l’utopie qu’a donnée Michel Foucault : « emplacement sans lieu réel » :

Ainsi les utopies sont des « emplacements sans lieu réel […] qui entretiennent avec l’espace réel de la société un rapport général d’analogie directe ou inversée. C’est la société elle-même perfectionnée ou c’est l’envers de la société, mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement irréels2.

Les romans se développent à partir d’un premier élément utopique qui est le commissariat idéal de Maraval. Les policiers sont des modèles de tolérance et d’efficacité, ils collaborent sans aucun conflit sous la houlette d’un commissaire de légende… L’imaginaire se déploie à partir de ce commissariat et de la ville où il est situé.

Un second élément utopique est cet espace géographique où l’occitan est la langue majoritaire. Le français est relégué avec humour, dès le premier roman. Il est clairement une langue étrangère. Par exemple, à propos d’un personnage qui s’appelle Robert, Ganhaire écrit :

« 22 Vlà les flics ! » Degun sabiá ente aviá trobat quela expression que era tot çò que podiá alinhar de francés.

[« 22 Vlà les flics ! » Personne ne savait où il avait trouvé cette expression qui était tout ce qu’il pouvait aligner de français.]

Maraval est le centre de cet espace, dans la mesure où chacun, du point de vue où il se place, est le centre du monde. Ganhaire inverse la réalité : dans ces romans, c’est la France qui est mal connue et qui échappe aux préoccupations quotidiennes des Occitans. Paris est rejeté à la périphérie.

Il y a plusieurs fonctions de cette utopie : justifier le choix d’écrire en occitan puisque tout le monde parle occitan dans ce pays imaginaire, donner à la langue la place qu’elle mérite, lui rendre justice, restaurer la fierté collective par la reconnaissance qu’apporte l’écriture, puisque, par leurs exploits, les policiers de Maraval démontrent qu’on peut à la fois appartenir à une petite nation dont le point de vue est étouffé et être extraordinaire, proposer aux lecteurs un idéal fédérateur qui correspond à un désir commun : de nombreux occitanophones rêvent d’un « territoire » où d’une part leur langue irait de soi, ne serait pas marginalisée par l’école ou dans l’espace public, d’un territoire dont le nom reflèterait cette langue et qui témoignerait d’une unité par-delà les divergences.

L’Occitània de Ganhaire se bâtit sur des ellipses et des non-dits

Dans cet univers, l’occitan est toujours présenté comme une langue uniforme, aucune allusion aux différents dialectes ni aux débats qu’ils provoquent. Le nom de la capitale d’Occitània n’est pas mentionné, vraisemblablement parce que l’auteur souhaite rester consensuel. Dans les quatre premiers romans, l’espace occitan fait partie de l’espace français, mais aucune explication n’est donnée sur l’indépendance d’Occitània : la croisade contre les Albigeois n’aurait-elle pas eu lieu ? Le pays se serait-il opposé à des tentatives d’annexion ? Aurait-il obtenu son indépendance ? On peut ici parler d’uchronie3 dans la mesure où cette histoire n’a pas eu lieu ou est occultée par la narration : on n’a que le résultat.

Dans le roman Un tant doç fogier on apprend que la fête nationale commémore « lo sacrifici de tots los que avián escrich emb lor sang la mai granda pagina de nòstra istòria » [le sacrifice de tous ceux qui avaient écrit avec leur sang la plus grande page de notre histoire]. Il s’agit évidemment d’une parodie de discours politique. Mais que célèbre-t-on exactement ? Le mystère est volontairement entretenu. L’Occitània semble être devenue un État-Nation tout comme les autres états européens, par le même processus. C’est-à-dire qu’elle serait le fruit d’une « volonté collective nationale populaire », comme le dit Gramsci dans ses Carnets de prison4. L’Occitània de Ganhaire est donc une construction littéraire volontairement inachevée. Elle ouvre la porte à l’imaginaire : à la suite de quels événements ce pays a-t-il pu rester lui-même ? C’est au lecteur de combler les manques et d’imaginer à son tour…

Enfin, Ganhaire allie le rêve au réalisme

Si l’Occitanie avait pu exister, elle serait minuscule

C’est un « commissariat de la riba dau monde » [commissariat du bord du monde], du point de vue du capitaine Maximilien de Boieldieu qui dirige la force armée de l’OTAN au Kosovo (Sevdije 137). C’est un « conh perdut d’Euròpa » [Un coin perdut de l’Europe] (La mòrt vai mai regde que lo vent), 119, du point de vue des mafieux estoniens. Le commissaire a une amie malienne qui trouve ce pays ennuyeux : pas assez de sorties, de spectacles, de magasins (La mòrt vai mai regde que lo vent, 60).

On retrouve là une forme d’autodérision chère à Ganhaire : il incite ainsi le lecteur à garder ses distances, à ne pas prendre au sérieux tout ce qu’il lui propose.

L’Occitània de Ganhaire est un reflet de la société française, sur laquelle il porte un regard critique

Les intrigues policières reposent sur des faits réels qui ont eu lieu, ou qui ont encore lieu aujourd’hui en France. On peut donner plusieurs exemples : l’installation de la secte Raël près de Bourdeilles entre 1975 et 1978, et ses conséquences sur la population locale, la stérilisation à son insu d’une jeune femme par des médecins sans scrupules, la reconduite à la frontière des demandeurs d’asile au mépris des risques qu’ils encourent dans leur pays d’origine.

Ganhaire décrit sans concessions certains milieux sociaux, notaires, médecins, militaires gradés, ainsi que des administrations sans âme comme le service des Étrangers qui est surnommé Servici Tira-te d’aquí que l’on pourrait traduire par « service fiche le camp ! »

Dans ses romans policiers on assiste à un déchaînement de pulsions violentes ou malsaines qui témoignent de la fragilité psychique de l’être humain.

Conclusion

Dans ses romans, Joan Ganhaire se fait l’écho d’une aspiration collective à une Occitanie qui est un objet rêvé. Mais il anticipe aussi l’inévitable déception qu’entraînerait la réalisation de ce rêve : parler la langue occitane et vivre dans un territoire occitan ne suffira pas à éradiquer le Mal, ni à changer le monde. L’écrivain condamne ainsi indirectement le séparatisme et les tentations identitaires incarnés par le P3O – Partit Per la Puretat occitana, d’extrême-droite, car ils se fondent sur des illusions.

La meilleure attitude, suggère-t-il, est peut-être celle des Roms : le seul espace qu’ils possèdent, ce sont les mots, qui contiennent leur territoire intérieur :

Dija-me, Rrom, ente es nòstra terra, ente son las nòstras montanhas, los nòstres flumes, las nòstras pradas, las nòstras tombas ? Son dins los mots, dins los mots de nòstra lenga… (Vautres que m’avetz tuada, p. 179)

[Dis-moi, Rrom, où est notre terre, où sont nos montagnes, nos fleuves, nos prairies, nos tombes ? Ils sont dans les mots, dans les mots de notre langue…]