Lecture de Signes

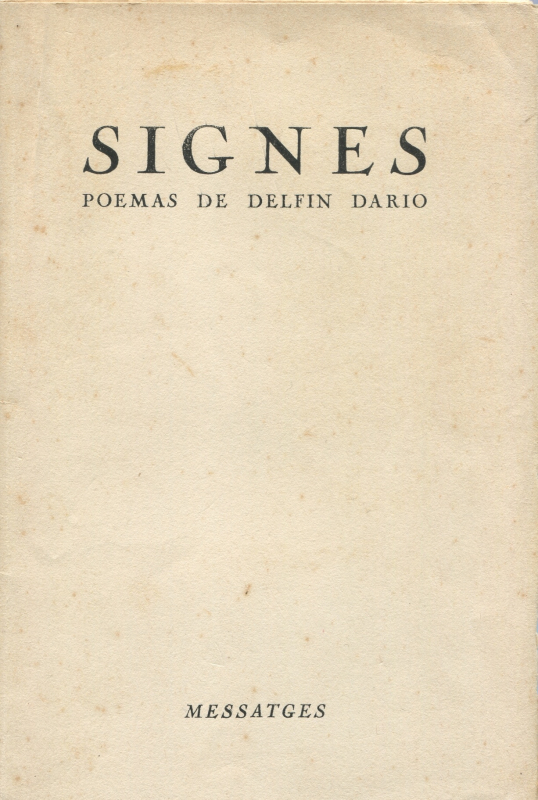

Delfin Dario est l’écrivain d’un unique recueil : ces Signes dont il publia en 1960 la version occitane accompagnée d’une traduction française dans la collection Messatges de la revue Oc. Une suite de vingt-neuf poèmes généralement brefs et toujours très dépouillés, comme si l’écriture n’y avait au fond d’autre fonction que de permettre à la voix qui porte et emporte les mots de frôler les murmures du silence et de se confondre aussitôt après avec eux. Sous le nom de Delfin Dario (un ancien patronyme familial), il faut lire celui d’Ismaël Girard (1898-1976)1. Médecin établi à Toulouse, protecteur de la langue occitane et plus encore de son expression littéraire, Girard avait été, en 1923, avec Louis Camille Soula2, le fondateur de la revue Oc, publiée au début des années 1960 sous la direction de Bernard Manciet3. De cette revue, qui devait patronner la publication de son livre, Girard demeura jusqu’à l’année de sa mort l'animateur inlassable et modeste, toujours attaché à la recherche de nouveaux écrivains. Les rares poèmes de Signes, dans cette longue fidélité à soi-même et à autrui, représentent comme une exception, une sorte de contrepoint à peine esquissé en marge d’autres projets, d’autres expériences soutenues d’une ténacité plus affirmée

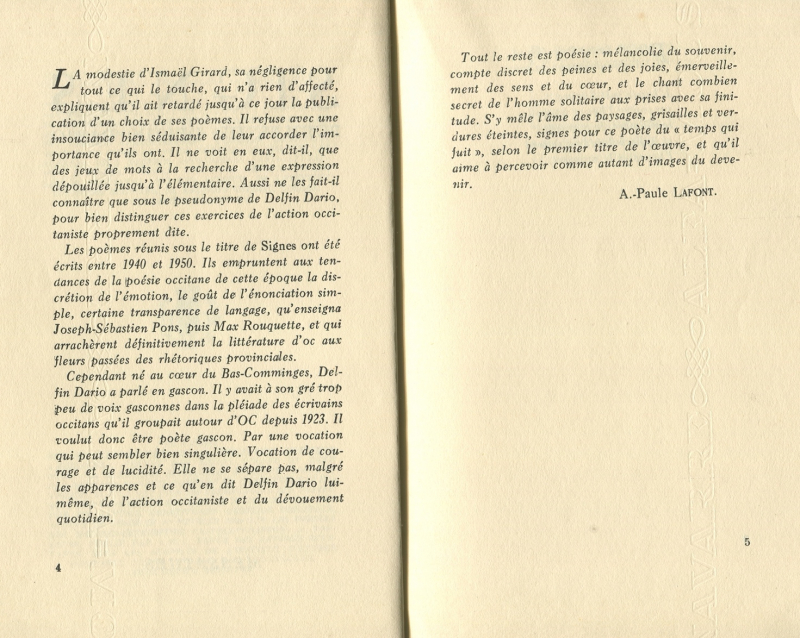

Pages signées d’Andrée-Paule Lafont placées en tête du recueil de Delfin Dario

Mais c'est paradoxalement la rareté de ces poèmes qui en fait aujourd'hui pour nous, avec le recul des années, le prix. Et qui donne à leur apparence silencieuse tout son poids de parole forte et durable. Comme on a pu le remarquer dès 1960 (Andrée-Paule Lafont4, dans les lignes pleines de ferveur qu’elle écrivit alors en manière de préface au recueil), le ton et le registre des pièces rassemblées tardivement dans Signes (elles furent écrites entre 1940 et 1950) « empruntent aux tendances de la poésie occitane de l'époque la discrétion de l'émotion, le goût de l’énonciation simple, certaine transparence de langage qu’enseigna Joseph-Sébastien Pons, puis Max Rouquette ». Et comment en effet ne pas retrouver chez Dario quelque chose de ce dénuement absolu dont faisait profession de foi Max Rouquette dans un poème demeuré fameux des Sòmis de la nuòch5 [Songes de la nuit, 1942] :

Çò que cerque, Senhor, en fòra

de tas flors e de tos aucèls

es lo desèrt, es la mar granda

enauçada encar de ta man ;

es lo monde nus de tas aubas

quora de tos dets es tombat

lis coma una filha sens rauba...

[Seigneur, ce que je cherche, en dehors

de tes fleurs et de tes oiseaux

c'est le désert, c’est la mer grande

soulevée encore par ta main ;

c’est le monde nu de tes aubes

lorsque de tes doigts il tomba

lisse comme une fille nue]

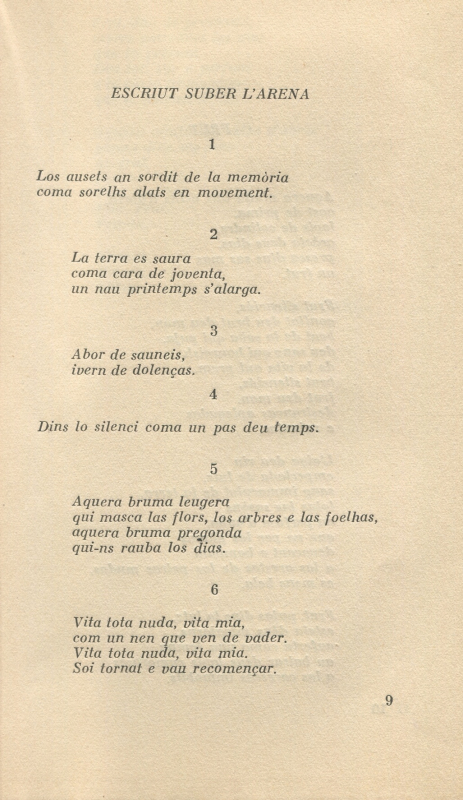

On retrouve bien chez Dario cette quête de la minimalité, cette ascèse à la fois paisible et comme rongée, au loin, par une absence indicible. Plusieurs des poèmes de Signes ont d’abord été publiés dans la revue Oc, avec des variantes par rapport à leur version finale en recueil, entre 1941 et 1950. Probablement au fil de leur première rédaction, jugée plus tard imparfaite, ou inachevée. Les titres alors choisis par le poète sont révélateurs de sa démarche créatrice : « Gamas sens consequença » [Gammes sans conséquence, 1941), « Serenitat » [Sérénité, 1942], « Evocacions » [Évocations, 1942], « Signes » [1943] déjà, « Escriut suber l'arena » [« Écrit sur le sable », 1943 et 1950]. Entrecroisés, ces titres où se mêlent suggestions musicales et picturales, désignent avec discrétion la rencontre de la voix et de la matérialité du monde, sous les auspices du temps. La poésie y est définie comme passage, comme trace au point de rencontre presque impalpable entre tous les flux d’existence qui tissent la quotidienneté du monde.

Mais il y a autre chose qui retient l’attention dans cette écoute de l’inaudible. Car les mots y sont d’abord signes. Signes de présence. De la même façon que sont inscrits, dans les choses et les êtres qui composent la scène de chaque jour, les battements de leur présence. Éphémère et éternelle présence : les paysages du poème, comme des épures, extraient pour nous du monde en mouvement perpétuel les essences fugitives. Les mots font le vide autour d’eux pour mieux le combler de leur chair palpitante. Amateur de poésie, Ismaël Girard s’est intéressé avec passion aux poètes qui, avant lui, ont habité les paysages de ses origines : les collines et les vallées de cette partie de la Gascogne, entre Garonne et Pyrénées, où il avait vu le jour et qu’il n’a jamais cessé de parcourir, physiquement et mentalement. Natif du hameau de Gensac près Montpezat, dans le Bas-Comminges, il a très tôt pressenti que d’autres avaient nourri leur écriture de la contemplation de ces paysages. Et au premier chef ces poètes occitans de la Renaissance et de la première moitié du XVIIe siècle dont il avait en 1942 publié une toujours précieuse anthologie (Anthologie des poètes gascons d’Armagnac, d'Astarac, de Lomagne, d’Albret et de Bas-Comminges6).

Ensemble de poèmes signés Delfin Dario, publié dans le numéro daté d’avril 1950 de la revue Oc, dont Girard signait de son nom officiel en pages 1-3 l’éditorial « Orientacion ». Cet ensemble s’intitule, comme un autre plus ancien (Oc, 1943), « Escriut suber l’arena » [Écrit sur le sable]. Des six composantes de ce qui semble être le premier volet de deux, les trois premières ont été plus ou moins reprises dans Signes (p. 34-35 et 56-57). Le second volet porte lui-même un titre (ou sous-titre ?): « Frut ». On retrouve les deux premiers tiers de ce second volet dans Signes (p. 50-53), avec quelques corrections (par exemple Frut y devient Hrut).

Voix contre voix, il y a dans Signes quelque chose qui demeure, impalpable mais intensément revécu, des chants anciens attachés à ces paysages et composés dans la même langue. Ceux de cet André Du Pré, chantre de l’amour dans les sonnets gascons de ses Feuilles sibyllines7 (1620), que le poète Dario s’était plu à sortir de l’oubli :

Amou he deguens mi are ab sa primaüere

autant coume l’on bey neiche en terre de flous

neiche quade maitin de nauéres doulous,

quan jou nou podi ges bese la mie bere...

[Ore Amour fait en moi avecque son printemps,

autant que sur la terre on voit naître de fleurs

naître chaque matin de nouvelles douleurs

quand je ne peux pas voir ma maîtresse si belle8]

Ou plus encore peut-être ceux de Guilhem Ader, poète de la gloire en son flamboyant Gentilhomme gascoun de 1610, dont Girard, médecin comme lui, avait longuement préparé la réédition de l’œuvre poétique sans que la mort lui ait laissé le temps de la publier9.

Ader était natif de Lombez, tout près de Gensac. Lombez, où le jeune Pétrarque, trois ans après avoir rencontré Laure, s’était rendu pour un bref séjour à la suite de son ami Jacques Colonna, nouvel évêque de la petite cité commingeoise. « Cet homme illustre et incomparable, alors évêque de Lombez, dont je ne sais si j’ai vu ou si je verrai jamais l’égal, m’emmena en Gascogne et je passai au pied des Pyrénées un été presque céleste dans la compagnie charmante de l’évêque et de ses compagnons, de sorte qu’au souvenir de ce temps, je ne puis m’empêcher de soupirer », écrivit plus tard Pétrarque évoquant son séjour de l’été 1330 dans sa célèbre Lettre à la postérité. Girard a probablement beaucoup rêvé sur cet illustre précédent poétique. Dans une étude consacrée quelques années avant sa disparition, à « G. Ader, écrivain et médecin gascon, au XVIIe siècle » (revue Marseille, n° 95, 1973), il citait le deuxième quatrain du sonnet X du Canzoniere :

qui non palazzi, non theatro o loggia,

ma’n lor vece un abete, un faggio, un pino,

tra l’erba verde e ’l bel monte vicino

onde si scende poetando et poggia…

qu’il commentait ainsi : « On peut reconnaître dans le sonnet X du Canzoniere maints traits évocateurs de Lombez. Le poète parle de la végétation qui l’environne. Cette végétation n’est pas celle de la Toscane, ni celle de la Provence. C’est bien la végétation de la Gascogne. Ces vers eussent pu être écrits en gascon :

qui nat palais, nat teatre o loggia,

mès en plaça un avet, un hau, un pin,

ras l’erba verda e’ l bèth mont vesin

d’on se devara poetant e poja… »

Et Girard d’ajouter un peu plus loin : « Dans une lettre en vers latins adressée à l’évêque de Lombez en 1338, Lombez est désignée. Pétrarque parle du coteau où l’on monte et d’où l’on descend poetando. Ce coteau voisin se trouve au nord de la ville. Pétrarque nous dit que de ce ‟mont” il découvrait, au midi, les Pyrénées et, au nord, les terres de l’océan. ‟Le sommet des montagnes, écrit-il, m’a vu de haut quand j’étais dans l’herbe au soleil,

e ’l rosigniuol che dolcemente all’ ombra

tutte le notte si lamenta et piagne

Depuis lors le rossignol de Pétrarque n’a pas cessé de chanter, toutes les nuits de Lombez. »

Ut pictura poesis : le précepte antique, dont les poètes de la Renaissance avaient repris le sens profond, en le renouvelant d’une sève inédite, irrigue l’écriture de Dario, figure poétique de Girard traquant la fuite des heures. Et il la justifie. Le poème est d’abord sens de sa présence sur la page blanche. Et de l’exactitude de cette présence. Comme les éléments d’un tableau, par leur immobilité même, nous montrent les profondeurs de l'espace et du temps.

Note

Signes, poèmas de Delfin Dario, avec une présentation d'Andrée-Paule Lafont, Toulouse, Messatges, n° 26, 1960, 63 pages. Ce recueil avec traduction française (de l’auteur très probablement) en regard, comporte 29 poèmes. Ils sont tous dépourvus de titre, sauf le dernier, si l’on estime que la mention placée en exergue, « Legint R.-M. Rilke / En lisant R.-M. Rilke », en constitue un. Cette mention, quoi qu’il en soit, situe l’écriture de Girard, à côté d’une inspiration où se mêlent les voix de Pons et de Max Rouquette, dans la lignée des poètes occitans qui choisirent alors d’inscrire leur écriture dans le sillage de l’auteur des Élégies de Duino (et au premier chef un autre poète gascon, Xavier Ravier, qui dédia à Girard son premier recueil10).

Après la publication de son unique recueil, Delfin Dario a-t-il continué d’écrire de la poésie ? Très probablement. Dans une lettre du 31 juillet 1974 à Jean-Pierre Tardif11, alors membre du conseil de rédaction d’Oc, Girard, répondant à une sollicitation de son correspondant, confessait :

Delfin Dario ? volerí pla aver lo temps d’amassar e acabar quauquas tròbas que son prací praquiu dins las tiretas. Mès, peu moment, deishi a Ismaël Girard lo leser d’acabar l’edicion d’Ader

[Delfin Dario voudrait bien avoir le temps de rassembler et de parfaire quelques poèmes conservés ici ou là dans ses tiroirs. Mais, pour l’heure, je laisse à Ismaël Girard le loisir d’en finir avec l’édition d’Ader]

Une édition qui n’eut pas le temps de voir le jour, et dont on ignore, comme ces inédits poétiques, ce qu’elle a pu devenir…

![Ensemble de poèmes signés Delfin Dario, publié dans le numéro daté d’avril 1950 de la revue Oc, dont Girard signait de son nom officiel en pages 1-3 l’éditorial « Orientacion ». Cet ensemble s’intitule, comme un autre plus ancien (Oc, 1943), « Escriut suber l’arena » [Écrit sur le sable]. Des six composantes de ce qui semble être le premier volet de deux, les trois premières ont été plus ou moins reprises dans Signes (p. 34-35 et 56-57). Le second volet porte lui-même un titre (ou sous-titre ?): « Frut ». On retrouve les deux premiers tiers de ce second volet dans Signes (p. 50-53), avec quelques corrections (par exemple Frut y devient Hrut).](docannexe/image/824/img-4-small800.jpg)