Ce roman de Joan Ganhaire paraît en 1987, huit ans après le recueil de nouvelles Lo Libre del reirlutz (1979). Comme le montre la bibliographie établie par Fabienne Garnerin1, une première version du roman a été publiée en feuilleton, et présentée comme une « novela » [nouvelle], dans la revue Paraulas de novelum2, née au début des années 1980.

Il faut noter, comme on le verra en annexe, que le texte de l’avantprepaus |avant-propos] que nous allons étudier ici a été sensiblement modifié par l’auteur entre la première version (que nous pouvons dater de 1981 ou 1982) et la seconde. Ce n’est pas lo cas pour le pòstfaci [la postface], identique dans les deux versions, en dehors d’infimes détails de graphie. Une explication est que la publication du dernier fragment est contemporaine de celle du roman.

Lo darrier daus Lobaterras, IEO edicions, 1987.

Une direction d’étude possible pour entrer dans le roman de Joan Ganhaire est de le voir comme un récit fantastique selon la conception ouverte par Tzvetan Todorov dans son Introduction à la littérature fantastique3. Certes, cette lecture n’épuise pas la richesse de l’œuvre, d’autant plus que l’intention première de l’auteur n’était pas de travailler en ce sens, comme il me l’a dit dans un courriel en 2008, au moment où je travaillais sur son roman :

Dins lo Darrier, ai « nonmàs » aissaiat de comprener coma un mite podia naisser, coma çò que a cregut veire un òme pòt venir realitat o per lo mens cresença.

Nòstre leberon es pas d'alhors vertadierament un òme-lop, mas nonmàs un esser raunhat per la culpabilitat e l'idada que los autres an de ilh.

Es quò pas lo cas de Arnaud ? Es quò que quò seria pas pro per venir fòu ?4

[Dans le Darrier, j’ai « seulement » essayé de comprendre comment un mythe pouvait naître, comment ce qu’un homme a cru voir peut devenir réalité ou au moins croyance.

Notre loup-garou n’est pas d'ailleurs vraiment un homme-loup, mais seulement un être rongé par la culpabilité et l'idée que les autres ont de lui.

Est-ce que ce n’est pas le cas d’Arnaud ? Est-ce que ce ne serait pas assez pour devenir fou ?]

Il est évident que cette lecture psychologique est possible et que, comme toutes les grandes œuvres, le roman mérite plus d’une entrée critique. Et il me semble aussi que tout le fonctionnement du récit fantastique tel que le définit Todorov est bien dans cette réflexion : « ce qu’un homme a cru voir peut devenir réalité ou au moins croyance ». Qui plus est, les propos de Ganhaire me semblent en accord avec les analyses de Todorov : ce qui caractérise le fantastique tel que le définit ce dernier, c’est l’hésitation éprouvée par le lecteur – et, souvent, par le narrateur et / ou par les personnages du récit – devant l’explication à donner à des faits d’apparence surnaturelle survenus dans un monde d’apparence « normale ». La folie peut être une explication autant que l’existence effective de phénomènes surnaturels. L’intérêt de l’étude de Todorov est de montrer le rôle des procédés d’écriture dans la création du fantastique, aussi important, sinon plus que le contenu de l’histoire.

On connaît « l’òrra istòria » |l’horrible histoire] contée dans le roman par un narrateur qui se présente comme « Joan de l’Arribiera », frère de lait du jeune Arnaud dont nous suivons l’ambiguïté monstrueuse. La résumer serait donner une lecture univoque de ce qui se présente comme ambigu : le jeune noble Arnaud est-il un homme-loup ? ou est-ce une mystérieuse culpabilité qui, comme le dit la quatrième de couverture, fait de sa vie « une chevauchée diabolique » ? Nous citons ici un extrait de ce texte de présentation :

Ni sus las mapas, ni mai dins las memòrias, se pòt pas trobar la mendre traça de la plaça fòrta de Lobaterra. Aurà faugut queu perjamin descubert dins lo cementeri dau priorat de Merlanda, rasís Peireguers, per conéisser l’istòria e la fin de Lobaterra, la ben nommada.

Dins çò que pòt passar per una simpla istòria d’orror, fau veire tanben la quista dementa d’un òme per un chastiament digne de la fauta comesa… Qué a donc fach o cregut far Arnaud de Lobaterra per far de sa vita una chavauchada diabolica ?

Pas plus sur les cartes que dans les mémoires, on ne peut trouver la moindre trace de la place-forte de Loubaterre. Il aura fallu ce parchemin découvert dans le cimetière du prieuré de Merlande, près de Périgueux, pour connaître l’histoire et la fin de Loubaterre, la bien nommée.

Dans ce qui peut passer pour une simple histoire d’horreur, il faut voir aussi la quête démente par un homme d’un châtiment digne de la faute commise… Qu’a donc fait ou cru faire Arnaud de Loubaterre pour faire de sa vie une chevauchée diabolique ?

Une particularité du roman, c’est qu’il suit un topos romanesque dont Claire Torreilles a montré l’abondance dans la littérature d’oc, le topos du manuscrit trouvé qui contient le récit principal5. Cette façon d’écrire dont La Bèstio dóu Vacarés de D’Arbaud est peut-être l’exemple le plus connu met en scène deux récits dont l’un contient l’autre : le récit de la découverte du manuscrit et le récit que contient ce dernier.

Un genre : la littérature du Leberaubre ?

Lo leberaubre, N°15, 1986

Certes l’écriture de Ganhaire a une profonde originalité montrée par l’étude minutieuse de Fabienne Garnerin et confirmée par le dossier réuni ici. Il m’avait cependant semblé utile, lors de mes recherches de 2008, de placer Lo darrièr daus Lobaterras dans le contexte de la littérature limousine telle qu’elle apparaît à travers la revue Lo Leberaubre6, éditée par l’association « Cultura e literatura populara dau Lemosin ». Si Ganhaire a publié un seul texte dans Lo Leberaubre7, l’atmosphère qui apparaît dans Lo darrièr daus Lobatèrras me rappelait, pour plusieurs raisons, la devise de la revue : Per balhar de las raiç au leberon e far corre l’aubre la nuech [pour donner des racines au loup-garou et faire courir l’arbre la nuit]. Et il m’avait semblé intéressant de se rapporter au manifeste littéraire publié dans chaque numéro :

Daus trobadors aus felibres, la literatura occitana fuguet jamai l'expression de nòstra cultura populara.

Tirada ad ilhs per daus monsurs o fabricada sus daus modeles esterlisats, fuguet totjorn desempeutada de sas raiç : la natura, sas fòrças, sa mitologia.

Sem pas daus folcloristas que se boinan au costat bravisson de las chausas, pas mai daus cervelaires que se cresen « progressistas » e que disen, sens i anar veire, que tota expression naturala de l'eime popular es nonmàs supersticion.

Nautres cresèm que lo paganisme, l'animisme e lo fantastic son çò que ten lo mielhs a l'arma lemosina.

Des troubadours aux félibres, la littérature occitane n’a jamais été l'expression de notre culture populaire.

Tirée vers eux par des messieurs ou fabriquée sur des modèles stérilisés, elle a toujours été coupée de ses racines : la nature, ses forces, sa mythologie.

Nous ne sommes pas des folkloristes qui se bornent au côté gentillet des choses, ni des intellos qui se croient « progressistes » et qui disent, sans y aller voir, que toute expression naturelle de l'esprit populaire n’est que superstition.

Nous, nous croyons que le paganisme, l'animisme et le fantastique sont ce qui tient le mieux à l'âme limousine.

J’avais cependant posé la question au premier intéressé, l’auteur, qui m’avait répondu8 :

es bien de malaisat respondre. 'fectivament, lo teme dau Darrier... es en perfecha adequacion emb la mentalitat de l'equipa dau Leberaubre. Los aime bien, los coneisse dempuei mai de trenta ans, quauques textes de Melhau e de Chapduelh son fòrts e remirables, mas en quauque luòc, quauquaren me ten a distancia de quela escòla […] Ilhs « cresen » o cresen creire, o cresen far creire a un monde animiste ente l'òme seria nonmàs lo juguet de fòrças escuras presentas dins chaqua peira, aubre, font...

[Il est bien difficile de répondre. Effectivement, le thème du Darrier... est en parfaite adéquation avec la mentalité de l'équipe du Leberaubre. Je les aime bien, je les connais depuis plus de trente ans, quelques textes de Melhau et de Chadeuil sont forts et admirables, mais quelque part, quelque chose me tient à distance de cette école […] Ils « croient » ou croient croire, ou croient faire croire à un monde animiste où l'homme ne serait que le jouet de forces obscures présentes dans chaque pierre, arbre, source...]

Ces propos éclairent la vision par Ganhaire de la construction d’une fiction littéraire, et, au-delà, ce que Ganhaire appelle « la création d’un mythe ». Entre distance et proximité par rapport à une « école » littéraire qui mériterait par ailleurs d’être étudiée, la lucidité de l’auteur est évidente comme sa profonde originalité.

Où es l’incipit ? Où est la fin du roman ?

Ces questions concernant le début et la fin du roman peuvent sembler étranges… Et pourtant… Nous avons dans cet ouvrage, grâce au topos du manuscrit trouvé, deux récits enchâssés. L’un qui ouvre et qui ferme le livre avec deux titres clairs : Avantprepaus (p. 8-10) et Pòstfaci (p. 89-92). Entre ces deux portes, il y a le récit principal. Nous appellerons ces deux textes « récit cadre » et nous nommerons « récit enchâssé » le récit principal. Chacun a son autonomie narrative. Bien sûr, on pourrait lire le récit enchâssé, l’horrible histoire qui fait le cœur du roman, d’une façon indépendante. De ce récit principal, nous examinerons seulement l’ouverture et la fin.

L’Avantprepaus fait comprendre la relation entre les deux récits : l’histoire qui sera contée est révélée par la découverte d’un manuscrit enfermé dans un sac de cuir qui avait été enseveli dans une tombe des siècles auparavant. Le récit de cette découverte – dans l’Avantprepaus – et de son retour à la terre – dans la Pòstfaci –, est assumée par un « medecin de la cinquantena ben sietada, notable dins son borg » [médecin à la cinquantaine bien installée, notable dans son bourg], qui semble, sans aucun doute, un double de l’auteur Joan Ganhaire (p. 90), et qui parle à la première personne.

L’histoire contenue dans le manuscrit découvert est assumée, elle aussi, par une première personne clairement identifiée : Joan de l’Arribiera.

La typographie met en évidence la double narration, l’italique étant employé pour le récit-cadre, Avantprepaus et Pòstfaci. Le double emploi de la première personne, dans les deux récits, participe de l’effet de miroir qui est un des motifs fréquents de l’écriture fantastique. On peut trouver ainsi plusieurs autres exemples de doubles dans l’ensemble du roman (les paires Arnaud et Joan ; l’ancêtre Arnolf et Arnaud, la Mai que Loba [plus que Louve] et Isaur de Lobaterra…).

Le récit cadre

« Avantprepaus »

Le lieu du récit, celui de la découverte du manuscrit, est une forêt, présentée au début (p. 7) comme « Luòc de patz e de silenci » [Lieu de paix et de silence], premiers mots du roman. Mais l’ambivalence est vite là. Les éléments de la nature prennent vite des caractéristiques animées et semblent capables de décision : « brandas e brujas s’entreduebren a las mans dau permenaire » [les bruyères9 s’entrouvrent aux mains du promeneur, « jarrics, fraisses, fàias e beçolhaus an decidit de laissar un pauc entrar lo solelh » [chênes, frênes, hêtres et bouleaux ont décidé de laisser un peu entrer le soleil]. Cette façon d’animer l’inanimé (végétal, et aussi, parfois, minéral) est caractéristique du fantastique qui fonctionne souvent par la disparition des frontières entre les règnes – animal, végétal, humain – et aussi entre l’homme et l’objet.

La particularité de cette forêt est d’abord liée à des souvenirs d’harmonie entre le narrateur et les bêtes sauvages : « ai partejat los sendareus emb la cèrvia e lo singlar, las maussas amb las becas e l’aiga de las fonts emb la sauvatgina » (p. 7) [j’ai partagé les sentiers avec la biche et le sanglier, les fraises des bois avec les bécasses et l’eau des sources avec la sauvagine].

Le prieuré de Merlande, qui s’y trouve, et qui apparaît dans un second temps, est d’abord présenté comme lié à des jeux d’enfance du même narrateur qui considère ces lieux comme « meus, del temps qu’èra soudard en culòtas cortas, dau tirapeira per tota archalesta » [miens », du temps où j’étais soldat en culottes courtes, un lance-pierres pour toute arbalète]. L’impression est apparemment rassurante, puisque le prieuré apparaît « dins un valon secret e suau » [dans un vallon secret et tranquille]. Mais nous pouvons noter, sous cette apparence de locus amoenus10, des éléments ambivalents. Le prieuré est décrit avec ses « nautas parets » [hautes murailles] « l’espessor » [l’épaisseur] de ses murs, le « ventre redond de la copola » [ventre rond de la coupole]. La description hésite entre le rassurant et l’inquiétant, la prison et la protection11. Il y a aussi dans ce ventre rond une image de maternité que nous ne pouvons nous empêcher de mettre en relation avec les deux horribles récits que contient l’histoire principale : la « mai que loba » [plus que Louve] que le loup n’avait pas pu vaincre et qui « li minjèt las tripas amb lo nenet que la paubra femna aviá portat en ela » (p. 15) [lui mangea les tripes avec l’enfant que la pauvre femme avait porté en elle] ou encore celui de la naissance « espaurissabla » [effrayante] (p. 21) d’Arnaud qui fait le cœur – et l’explication d’autant plus horrible qu’elle demeure en grande part mystérieuse – de la diégèse du récit central.

Le vallon où se trouve le prieuré est « secret e suau » [secret et calme]… Le terme « secret » peut se colorer de polysémie : objectivité de la situation géographique d’un bâtiment caché par les bois, d’où une impression de mystère, qui, à son tour peut susciter l’inquiétude. L’ambivalence est un des caractères obligés de l’écriture fantastique. Le constat de cette ambivalence nous conduit à un regard rétrospectif sur le tout début, où la forêt était désignée comme un « sanctuari » [sanctuaire], ce caractère sacré produisant un rapport au non-rationnel.

Il faut remarquer la récurrence des cavités, des lieux creusés : la forêt comme « sanctuari prigond tapissat de mossa espessa » [sanctuaire profond tapissé de mousse épaisse], le prieuré situé dans son vallon « secret e suau ». Même les tombes du vieux cimetière sont cachées « jos l’erba e l’edra » [sous l’herbe et le lierre] (p. 7).

L’espace dans cet Avantprepaus est fait de cercles concentriques : la forêt « sanctuari », et, dans la forêt, l’autre lieu saint « lo priorat de Merlanda » [le prieuré de Merlande], à l’intérieur de celui-ci, les « chambras fòrtas » ou « la copòla » [la coupole]. Plus loin, nous aurons d’autres cercles concentriques : le cimetière, qui est aussi dans la forêt ; le mur du cimetière ; dans le cimetière la caisse ; dans la caisse le sac de cuir ; dans le sac de cuir le manuscrit ; dans lo manuscrit, l’histoire écrite par Joan… Et, dans la postface, nous apprendrons que le manuscrit de Joan a été complété par un ajout de la main d’un moine du prieuré de Merlande.

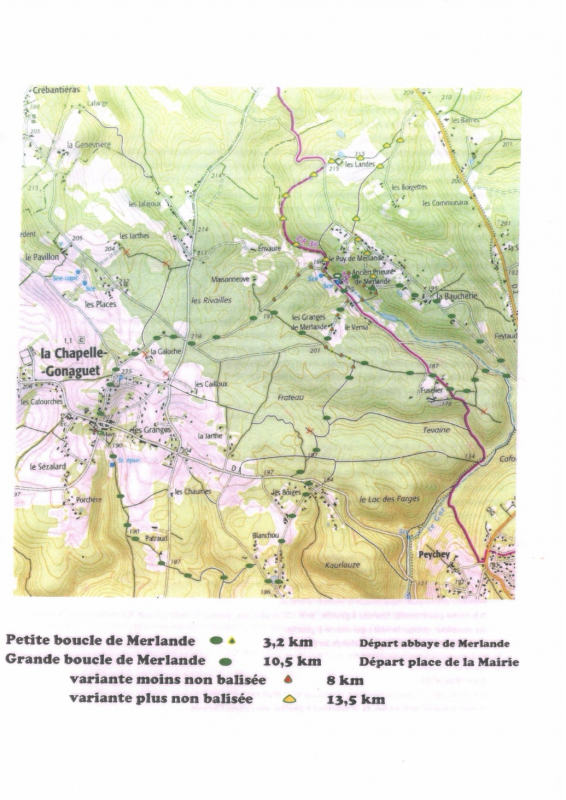

Nous avons parlé d’ambivalence des lieux et d’étrangeté. Cependant, pour bien fonctionner, pour faire naître la crédulité du lecteur, le fantastique a besoin de semer d’abord les signes de l’illusion réaliste (terme d’Henri Mitterand12 et de Philippe Hamon13) ou les effets de réel (terminologie empruntée à Roland Barthes14). La mise en scène des lieux, dans notre roman, participe de cette construction de l’illusion réaliste. Lobaterra est un nom inventé, et la postface expliquera que les bâtiments en ont été volontairement détruits par l’Église : « Monsenhor Berengier, a aquesta ora Abat de la Font Celada, a ordonat que demòre pas de Lobaterra peira sus peira » [Monseigneur Berengier, à cette heure Abbé de la Source Cachée, a ordonné qu’il ne reste plus de Loubaterre pierre sur pierre]. En dehors de celui-ci, tous les toponymes donnés par Ganhaire existent, au temps de la découverte du manuscrit comme sur une carte actuelle où se lisent – en français – los noms de lieux présents dans le roman : Merlande, la Chapelle-Gonaguet, Crébantières, La Baucherie…

Carte randonnées abbaye de Merlande, en ligne : http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/350/documents/m0q40yu7duxnd0g.pdf

Cependant, même inventés, les noms de lieux sont vraisemblables, comme l’est le nom même de Lobaterra [Loubaterre], qui apparaîtra au début du récit principal. Et cependant ce toponyme est à l’évidence porteur d’angoisse et participe du topos de l’ambivalence homme / loup qui constitue le fond du récit principal, le récit enchâssé.

Outre la construction de l’ambivalence des motifs dont nous venons de parler, nous pouvons noter l’hésitation plusieurs fois mise explicitement en texte, par exemple dans les propos du narrateur, au tout début : « Forèst coma las autras, benleu… » (p. 7) [Forêt comme les autres, peut-être…]. Pour suivre les analyses de Todorov, les marques de modalisation15 sont une caractéristique de l’écriture fantastique. Et Todorov de souligner « l’incertitude » ainsi bâtie dans le récit par cette façon d’écrire dont l’adverbe « benlèu », dans notre texte, est une marque évidente. À noter aussi l’emploi de l’expression « l’asard » [le hasard]. La façon dont le terme est utilisé, deux fois de suite, la seconde fois avec un point d’interrogation à la page 8 : « Quand, après fòrça annadas, l’asard (l’asard ?) » [Quand, après de nombreuses années, le hasard (le hasard ?)], puis, dans les mêmes conditions, à la page 9 : « E l’asard volguèt (l’asard ?) » [Et le hasard a voulu (le hasard ?)] est un de ces signes de mise en texte de l’hésitation nécessaire au fonctionnement du fantastique.

Dans un paradoxe feint – qui n’en est pas un – les marques d’hésitation s’accompagnent d’insistance sur l’authentification des faits qui vont suivre. Le narrateur insiste sur son rôle limité : il se serait contenté de mettre en langue moderne ce qu’il a trouvé : « Ieu, ai pas escrich res. Ai fach nonmàs tornar dire, d’una maniera pus pròpcha de n’autres, çò que era estat confiat au perjamin… » (p. 9 [« Moi, je n’ai rien écrit. Je n’ai fait que redire, d’une manière plus proche de nous, ce qui avait été confié au parchemin…]. Le paratexte lui-même va dans ce sens : l’auteur y remercie des personnes qui existent ou qui ont existé (Jean Roux, le linguiste périgourdin bien connu, Claude Bisson, Maryline Weyland16). Et le plus original est le rôle qui leur est prêté dans l’authentification des faits. L’une est censée avoir « botat lo perjamin en bon estat materiau » [mis le parchemin en bon état matériel], la « coneissença de la paleografia » [connaissance de la paléographie] de l’autre « es estada preciosa » [a été précieuse]. Et enfin le dernier « a ajudat a trascriure lo tèxte dins la lenga dau sègle vint » [a aidé à transcrire le texte dans la langue du vingtième siècle]. La multiplication des signes d’authentification du récit, selon Todorov, est une des conditions pour que s’impose ensuite l’hésitation fantastique. Dans ces marques d’authentification peuvent entrer les adresses au narrataire, grâce à l’emploi de la seconde personne du pluriel : « Mon còr aviá pas achabat de batre fòrt ; e benlèu ben que lo vòstre farà parièr » (p. 9) [Mon cœur n’avait pas fini de battre fort ; et peut-être bien que le vôtre en fera de même] ou encore « Sauretz lèu coma ieu… » (p. 10) [vous saurez vite comme moi].

Au moment de la découverte de la tombe éventrée, la mise en place de la mort est faite avec une certaine distance amenée par la façon désinvolte avec laquelle le narrateur présente le traitement par les ouvriers des os trouvés : « vireren de costat tot çò que se podiá amassar : dos tres cranes, quauques desenas de còstas, enfin tot çò que fau per tornar far un coble d’esqueletas » [ils mirent de côté tout ce qui pouvait être rassemblé : deux ou trois crânes, quelques dizaines de côtes, enfin tout ce qu’il faut pour reconstituer un couple de squelettes]. Les mots du titre de l’ouvrage magistral de Fabienne Garnerin « Entre rire et désespoir… », ainsi que son étude, mettent bien en évidence la fonction de l’humour noir chez Ganhaire17.

Ainsi s’achève l’Avantprepaus : « la natura tan coma l’òme a tot fach per oblidar » [la nature comme l’homme a tout fait pour oublier]. Nous sommes désormais préparés au récit qui suit et à l’irruption du fantastique. Le cadre est bâti. Les personnages principaux sont dessinés : Arnaud et Joan… et aussi les loups. Le drame est résumé. L’atmosphère est créée, ainsi que le doute, nécessaire au fonctionnement du fantastique.

Malgré le changement dans la construction narrative, le début du récit enchâssé s’enchaîne parfaitement avec l’Avantprepaus, puisque ce récit principal commence ainsi : « La patz es tornada en forèst de Feitaud » [La paix est revenue en forêt de Feitaud]. Et la rétrospective peut commencer, en page 13 « Ieu sauriá pas dire dempuei quant de temps… » [Moi je ne saurais pas dire depuis combien de temps…]

« Pòstfaci »

« Entau s’achaba lo manuscrit de Joan de l’Arribiera... » [Ainsi s’achève le manuscrit de Joan de l’Arribiera...] (p. 89). C’est ainsi que s’ouvre la Postface, avec aussi l’allusion à un autre texte manuscrit ajouté, d’une autre main, qui fait intervenir un troisième narrateur, un moine copiste, probablement. Cet autre récit raconte ce qui est arrivé après la mort de Joan de l’Arribiera, l’ensevelissement de ce dernier, « son raconte […] enclaus a son costat dins son ataüc » [« son récit […] enfermé à ses côtés dans son cercueil], « segon sa volontat darriera » [selon ses dernières volontés]. Ce troisième narrateur fait aussi allusion à la destruction de Loubaterre per « Monsenhor Berengier, a aquesta ora Abat de la Font Celada » [Monseigneur Berengier, actuellement Abbé de la Source Cachée] (remarquons au passage le nom choisi : « Font Celada », qui renvoie au mystère, à un monde clos, et, métaphoriquement, à l’impossibilité de trouver la source de la vérité…). La profondeur du mystère s’épaissit encore. Ce troisième narrateur insiste sur « lo silenci lo mai grand […] recomandat » [le plus grand silence […] recommandé] à la communauté religieuse. Inutile d’insister sur l’effet produit par ce silence, qui est d’accentuer encore le mystère.

Le « je » médecin, lecteur du manuscrit, insiste sur le long déchiffrage, « una annada » [une année], « linha après linha » [ligne après ligne]. Ce « je » dessine sa vision personnelle de l’histoire avec la sélection qu’il a faite de celui qui sera « son » personnage principal : Joan, et non pas Arnaud ou « lo grand lop gris » [le grand loup gris]. L’épaisseur psychologique qu’il donne au personnage de Joan, ainsi que le portrait physique qu’il en imagine, sont une façon de reconstruire l’histoire… Celle-ci n’est plus, dans le récit du médecin, l’histoire du « darrièr daus Lobaterras » [dernier des Loubaterres], mais celle de Joan…

Puis nous avons le retour à la situation initiale telle que nous l’avions laissée dans l’avant-propos. Les restes humains sont de nouveau ensevelis, ainsi que le manuscrit dans le sac de cuir. Là aussi, nous retrouvons des propos caractéristiques de l’humour de Ganhaire, un humour qui lui sert souvent à prendre de la distance dans des moments dramatiques :

Reculhí tot mon paubre monde dins un sac per las pompiras, e los portí, per de las novelas mortalhas, dins un conh de la forèst. La caissa era pas tròp bèla, ont los conhí tots. (p. 91).

[J’ai recueilli tout mon pauvre monde dans un sac à pommes de terre, et je les ai portés, pour de nouvelles funérailles, dans un coin de la forêt. La caisse où je les ai tous fourrés n’était pas trop grande.]

Un passage émouvant est celui de l’adresse à Joan que fait le narrateur :

Duerm dins la patz, Joan. Tas crentas son estadas vanas. La forèst de Feitaud a pas conegut l’orror que li aviás predicha. (p. 91).

[Dors en paix, Joan. Tes craintes ont été vaines. La forêt de Feitaud n’a pas connu l’horreur que tu lui avais prédite.]

Cependant, avant de revenir au silence, le récit anime – au sens littéral – la forêt, comme s’il lui prêtait un souvenir du drame :

A penas, de temps en temps, per las nuechs de trasluc, un vent leugier se leva, parier coma un planh. La cèrvia s’esvelha de sos raives, l’eschina tremolanta, la sauvatgina quilha una tèsta daus uelhs espaurits, e lo quite singlar leva un morre mautranquille de la terra fosilhada.

Me platz, alaidonc, de creire que, mielhs que non pas los òmes, la forèst de Feitaud se soven, un breu moment, de l’errança desesperada dau darrier daus Lobaterras.

Puèi, torna lo silenci. (p. 91-92).

[À peine, de temps en temps, par les nuits de pleine lune, un vent léger se lève-t-il, semblable à une plainte. La biche s’éveille de ses rêves, l’échine tremblante, la sauvagine dresse une tête aux yeux apeurés, et même le sanglier lève un museau inquiet de la terre retournée.

Il me plaît donc de croire que, mieux que les hommes, la forêt de Feitaud se souvient, un bref moment, de l’errance désespérée du dernier des Loubaterres.

Puis, revient le silence].

« Puèi, torna lo silenci » (p. 92) : ainsi s’achève la postface et le livre, comme il s’était ouvert : « Luòc de patz e de silenci » (p. 7) : entre l’avant-propos et la postface, nous avons un récit clos, refermé sur lui-même, comme le parchemin trouvé dans la tombe y enfermait le mystère du « darrièr daus Lobaterras ».

Le récit enchâssé

Éléments d’analyse du début

Cette seconde ouverture (p. 11) évoque l’analepse – le retour en arrière – qui va suivre à travers le récit de Joan de l’Arribiera devenu le narrateur, présenté avec son attribut de scripteur, une « pluma d’aucha » [plume d’oie].

Le lieu et le moment

Ce sont ceux du récit-cadre : la forêt de Feitaud y est décrite encore une fois avec sa végétation. Le texte commence par « La patz es tornada » (p. 11) [La paix est revenue] : l’atmosphère est comparable à celle du récit cadre, avec une différence majeure cependant : le verbe « es tornada » sous-entend qu’il n’y a pas toujours eu là un lieu de paix, idée précisée à la quatrième phrase qui fait allusion aux « orrors passadas… » [horreurs passées].

Le topos du printemps, au début du récit, présente aussi un contraste avec ce qui sera raconté : « la forèst s’esvelha au printemps tornat. Las fuelhas daus chastanhs començan de se far veire. Las bèstias tornan començar de viure… » [la forêt s’éveille au printemps revenu. Les feuilles des châtaigniers commencent à apparaître. Les bêtes recommencent à vivre…]

Le narrateur

Son récit est marqué par une forte subjectivité. Il exprime son horreur (du passé, surtout), sa crainte (d’un futur redouté). L’acte d’écriture qu’il entreprend, il le pose comme une obligation mentale dont il s’excuse auprès d’un éventuel lecteur : « Si escrive quò d’aquí, quo es per pausar en quauque luòc lo secret tròp pesant que ai entrevist. […] pòde pas far autrament. » (p. 11) [Si j’écris cela, c’est pour poser quelque part le trop lourd secret que j’ai entrevu. […] je ne peux pas faire autrement].

Il se présente comme celui qui sait : deux fois dans le premier paragraphe il reprend le verbe « saber » [savoir], qui plus est la deuxième fois avec le pronom personnel d’insistance : « sabe » [Je sais] ; « Ieu, sabe… » [Moi, je sais]. Et cependant il fait allusion à sa « foliá » [folie], même s’il la dit « assuausada » [apaisée]. Et l’auto-description qu’il fait de lui dans le dernier paragraphe de la page 11 « Si la pluma d’aucha tremola dins ma man […] coma las fuelhas d’un tremolau » [« Si la plume d’oie tremble dans ma main […] comme les feuilles d’un tremble] met bien en valeur cette fragilité physique, due à un vieillissement soudain ? ou à une fragilité mentale ? Tout cela est suggéré quand il se présente comme « nonmàs un vielh, emb sos piaus venguts blancs d’un sole còp, e sas mans parieras coma las fuelhas d’un tremolau » (p. 12) [seulement un vieillard, dont les cheveux sont devenus soudainement blancs, et dont les mains sont semblables aux feuilles d’un tremble]. Remarquons au passage la belle construction circulaire de ce paragraphe entre le verbe « tremola » au début et la comparaison « coma las fuelhas d’un tremolau » à la fin. Il n’y a pas seulement des hommes–loups dans le roman, il y a aussi une belle continuité entre le végétal, l’animal et l’humain.

Ainsi tous les éléments nécessaires à la création de l’univers fantastique sont-ils réunis : un narrateur qui affirme la véracité de ce qu’il raconte, et qui nous donne cependant assez d’éléments per douter de son état mental.

La mise en scène de l’écriture

Comme le narrateur de La Bèstio dóu Vacarés de D’Arbaud, Joan explique pourquoi lui, petit paysan, a pu apprendre à écrire : il a été élevé avec « lo filh del senhor » [le fils du seigneur]. Il dit aussi sa maladresse dans l’exercice, et, cependant, la nécessité qui le pousse à l’écriture, une force qui le dépasse « çò que es necessari, quo es d’escriure : e escrive… » [ce qui est nécessaire, c’est d’écrire : et j’écris].

Cet acte d’écrire est présenté avec deux comparaisons, dont la première est triviale : « coma l’òme begut se conha dos dets dins lo gorjareu, dins l’esper que lo vomir vai assuausar la sadolariá » [comme l’homme ivre se met deux doigts au fond de la gorge, dans l’espoir que le vomissement va apaiser la saoulerie]. La seconde : « coma lo bleçat se trai la flecha dau peitrau » [comme le blessé s’arrache la flèche de la poitrine] insiste sur le risque pris : écrire est une libération, mais cet acte pour se débarrasser de ce qui blesse, de ce qui fait perdre le sens, ou la dignité (comme le trop d’alcool), est aussi un acte qui peut tuer.

Le résumé de l’histoire qui suivra est fait ensuite par le biais de deux expressions significatives par leur antagonisme, bâties en parallèle syntaxique : « dau jorns los mai aüros a l’orror la mai infernala » (p. 13) [« des jours les plus heureux à l’horreur la plus infernale], avec la métaphore du « sendarèu » [sentier], qui résument bien la longue rétrospective qui suivra et qui fera le cœur du roman :

Tròbe pas d’autre chamin per ma pluma que lo de ma vita a Lobaterra ; lo de ma vita e de la d’Arnaud, companh, amic e frair. Ò ! coma queu sendareu será dur, que mena daus jorns los mai aüros a l’orror la mai infernala ! (p. 13).

[Je ne trouve pas d’autre chemin pour ma plume que celui de ma vie à Loubaterre ; celui de ma vie et de celle d’Arnaud, compagnon, ami et frère. Oh ! comme ce sentier sera dur, qui mène des jours les plus heureux à l’horreur la plus infernale !]

Dans ce roman, l’amitié met un peu de douceur au sein de l’univers sauvage représenté. Dès le début, cette amitié entre Joan et Arnaud est exprimée : « ieu lo petit païsan que son amistat emb lo filh dau senhor a quauque pauc enautat au dessús de sa condicion » (p. 12) [moi le petit paysan que son amitié avec lo fils du seigneur a quelque peu élevé au-dessus de sa condition] et, dans l’extrait ci-dessus : « lo [chamin] de ma vita e de la d’Arnaud, companh, amic e fraire », une fraternité « de lach » [de lait], dont nous aurons plus tard l’explication.

La fin du récit de Joan de l’Arribiera

La fin du récit de Joan de l’Arribiera (p. 86-87) se fait en deux temps, séparés par une ellipse narrative. La première partie raconte sa dernière vision (terme à lire avec toute son ambiguïté sémantique) d’Arnaud :

Quauques pas enquera, e poguí veire tos uelhs, Arnaud, tos uelhs retrobats, tot çò que semblava demorar de tu, tos uelhs plens de desesperança, d’onte rivavan quauquas lagremas. Veguí daus braç (de las pautas ?) se tendre vers ieu : esmansiament de bèstia ? gèste d’amor d’òme ? Zo saurai pas jamai.

Seguí los lops per los sendareus de la foliá. (p. 86)

[Quelques pas encore, et j’ai pu voir tes yeux, Arnaud, tes yeux retrouvés, tout ce qui semblait rester de toi, tes yeux pleins de désespérance, d’où coulaient quelques larmes. J’ai vu des bras (des pattes ?) se tendre vers moi : menace de bête ? geste d’amour d’homme ? Je ne le saurai jamais.

J’ai suivi les loups à travers les sentiers de la folie.]

Après l’ellipse narrative, nous retrouvons le narrateur, dont, « mercé a las erbas daus monges » [grâce aux herbes des moines], la « foliá s’es assuausada » [folie s’est apaisée]. Faut-il le croire ? Nous n’avons que son point de vue, donc, aucune certitude. Nous le retrouvons enfermé dans une « tristor » qui lui « rosica lo còr » [ronge le cœur]. Enfermé aussi dans son impossibilité d’envisager l’avenir d’une façon certaine : il nous livre deux « possibles narratifs », tels qu’ils ont été pensés par Claude Bremond18.

D’abord un scénario positif que se dédouble entre possibilité de rédemption (premier paragraphe) ou victoire du bien sur le mal grâce à une possible volonté divine (second paragraphe) :

Los uelhs suplicants, que pòde pas oblidar, me fan dire que lo mostre, enlai, a emportat dins l’eternitat lo planh de la doçor e de l’amistat que aguessen pogut èsser, e que los crits que udlará jusca a la fin daus temps serán mai daus sanguts de dolor que non pas de las udladas d’òdi e de mòrt.

Benleu, tanben, la volontat divina, si a quauque poder dins queu genre de chausas, fará que l’èsser innomable, un ser, tombe la fàcia contra terra, que sas àrpias esciquen per lo darrier còp la mossa de la forèst e que sa gola bruscissa per lo darrier còp la terra, s’emplissent d’un darrièr viatge de fuelhas mòrtas. (p. 86)

[Les yeux suppliants, que je ne peux oublier, me font dire que le monstre, là-bas, a emporté dans l’éternité le deuil de la douceur et de l’amitié qui auraient pu être, et que les cris qu’il hurlera jusqu’à la fin des temps seront plus des sanglots de douleur que des hurlements de haine et de mort.

Peut-être, aussi, la volonté divine, si elle a quelque pouvoir dans ce genre de choses, fera-t-elle que l’être innommable, un soir, tombe la face contre terre, que ses griffes déchirent pour la dernière fois la mousse de la forêt et que sa gueule morde pour la dernière fois la terre, s’emplissant d’un dernier lampée de feuilles mortes.]

Ou bien la poursuite de la fatalité :

Mas si la malediccion vòu que las fòrças maleficas l’empòrten, alaidonc, lops de Feitaud, fugètz de tota la vitessa de vòstras pautas magras : e v’autres, òmes de Lobatera, embarratz-v’autres detràs vòstres murs e vòstras pregieras (p. 87).

[Mais si la malédiction veut que les forces maléfiques l’emportent, alors, loups de Feitaud, fuyez de toute la vitesse de vos pattes maigres : et vous, hommes de Loubaterre, enfermez-vous derrière vos murs et vos prières.]

Et la duplication de la dernière supplique du narrateur referme son récit dans lo mystère qu’elle enferme : « Que Dieu vos protegissa ! Que Dieu vos protegissa ! » (p. 87) [Que Dieu vous protège].

Conclusion

Quand j’ai étudié ce roman avec mes étudiants en 2008, à l’occasion du programme du CAPES, j’ai pu éprouver le plaisir qu’ils trouvaient à la lecture, dû en grande partie à l’effet d’identification avec le personnage de Joan. Cet effet d’identification est un des ressorts de l’écriture fantastique telle que la décrit Todorov. Ganhaire y excelle, comme à d’autres genres narratifs. Un des constats que nous pouvons faire est que sa capacité à décrire la réalité, son talent d’auteur réaliste, donne une nouvelle preuve qu’un bon auteur de fantastique19 est aussi en même temps un bon auteur réaliste – voire naturaliste – comme le furent les Balzac ou les Maupassant. Entre explication rationnelle par la folie des narrateurs ou explication surnaturelle, l’habileté de l’écrivain nous empêche de trancher. Et cette ambiguïté est bien la marque de l’écriture fantastique.