Avec l’intitulé de cette contribution, qui renvoie au titre du premier volume publié par Yves Rouquette dans la collection Messatges, j’ai voulu prendre deux chemins, celui de la genèse d’une vie d’écriture et d’engagement (que préfigure déjà le contenu de ce premier volume) et celui de la notion même d’« écrivain public », qui demande l’analyse de la posture de l’homme, du militant et de l’artiste à partir de quelques exemples dans l’ensemble de l’œuvre, qui révèlent L’Escrivèire public comme matrice fondatrice de toute l’œuvre aussi bien l’œuvre de création que l’écriture critique d’Yves Rouquette2.

Je propose de remonter dans l’itinéraire biographique d’Yves Rouquette tel que nous pouvons le connaître, depuis sa naissance à Sète de parents originaires de l’Aveyron jusqu’à la genèse de son aventure occitaniste. La difficulté de cette remontée objective, à partir des événements biographiques, est qu’elle est souvent mêlée de récits interprétatifs des protagonistes, en l’occurrence des deux principaux, Robert Lafont et Yves Rouquette lui-même. La question n’est pas simple pour moi : j’ai connu Yves Rouquette, mais aussi, et bien plus que lui, Robert Lafont qui est à l’origine de l’engagement de son cadet. Je les ai connus l’un et l’autre au moment où une relation presque fusionnelle aller tourner au conflit de famille, avec une brutalité qui étonnait la militante novice que j’étais alors. D’Yves Rouquette, j’ai aussi vécu, en direct, des éclats d’une vulgarité assumée et aussi des moments de tendresse poétique… l’un et l’autre pouvant immédiatement se succéder. J’ai aussi été témoin d’invectives à son égard, mais, plus encore, de l’adulation acritique que lui portaient certains. Tout cela bien souvent lié au choix d’un « camp », le « camp Lafont » ou le « camp Rouquette »… L’aventure occitaniste des derrières décennies du XXe siècle n’a pas encore trouvé les historiens qui poursuivraient le travail pionnier de Laurent Abrate sur la période d’avant 1968, peut-être parce que les historiens potentiels en ont été aussi acteurs et qu’il est difficile de faire la part de la subjectivité. Cette histoire devra se pencher sur tous les documents liés aux événements, documents littéraires pour une bonne partie, la littérature du temps étant souvent une littérature « à clés », pas toujours intelligibles sans le regard de l’historien3. Des biographies éclaireraient probablement beaucoup d’éléments même s’il leur serait difficile de résoudre toute leur complexité psychologique et idéologique, ce que pourra peut-être permettre, un jour, par exemple, l’étude des correspondances croisées.

Mes recherches contextuelles liées au recueil L’Escrivèire public montrent la place éminente de ces deux personnalités dans l’occitanisme d’après-guerre, sur le plan politique comme sur le plan culturel. Au moment où j’éditais Robert Allan, une chose que je savais souhaitée par Yves Rouquette depuis la mort d’Allan en 1998, j’ai reçu de lui une lettre de remerciements émouvante. Nous avons échangé des courriers, où l’ai osé lui dire ce qui m’avait longtemps éloignée de lui et de son œuvre4 : ses invectives violentes, publiques, réitérées, contre Lafont. Il m’a répondu sur plusieurs points, certains intimes, sans me dire la moindre chose de sa relation avec Lafont. Je ne pense pas cependant qu’il soit possible de penser la posture de Rouquette « escrivèire public » sans remonter à cette rencontre fondatrice, ce que je vais tenter de faire ici, à travers un regard sur le recueil éponyme, son contexte d’élaboration et ses résonances ultérieures.

1. La genèse d’une vie d’écriture et d’engagement

1.1- Retour sur un itinéraire

Nous allons donc suivre les pas d’un petit Sétois, né en 1936, qui connaît une seconde naissance en 1946, en entendant de la bouche de Lafont, son professeur au collège, une langue voisine de celle de La Serre, près de Camarès5, en Aveyron, le lieu d’origine de la famille. À partir de là, Yves Rouquette va devenir un acteur précoce de l’occitanisme contemporain : Lafont le fait entrer en 1952 au conseil d’études de l’IEO, son premier poème est publié en 1953 dans Oc6. Il avait 17 ans. L’année d’après, il coordonne, depuis le lycée de Montpellier, où il est en hypokhâgne, le Moviment de la Joventut Occitana. Lafont se fait le truchement avec d’autres jeunes poètes de sa connaissance : les Provençaux Serge Bec et Robert Allan, surtout. La revue Oc publie de lui, régulièrement, des textes de création et de critique littéraire et des textes-manifestes. Ses deux premiers recueils paraissent en 1955 (L’Escrivèire public) et 1959 (Lo Mal de la tèrra). En 1962, Yves Rouquette devient rédacteur en chef de Oc, à la suite et à la demande de Robert Lafont.

1.2- À la source : la révélation lafontienne et l’influence de Max Rouquette

Le travail sur les premiers pas poétiques d’Yves Rouquette a été largement balisé par Philippe Gardy en 20117. Gardy a bien montré les influences poétiques multiples (françaises et occitanes) de Rouquette qui est d’abord un grand lecteur et un critique au talent précoce jamais démenti, comme le montrent ses chroniques dans La Dépêche du Midi, rééditées en 2013. Avec l’aide précieuse de Gardy, et des éléments de la correspondance entre Yves Rouquette et Robert Lafont8, on peut revenir sur cette décennie où se place, avec la parution de L’escrivèire public, la naissance de Rouquette « écrivain public ». Dès ces années de jeunesse, sa contribution à l’aventure littéraire d’oc moderne sera double : œuvre d’auteur et œuvre de critique.

1.2.1- Lafont « èra ma maire » [Lafont était ma mère]

Jusqu’à sa rencontre avec Lafont, l’occitan, cette langue exclue de la famille, le jeune Yves l’avait pour ainsi dire dérobée à La Serre, où ses parents l’avaient envoyé pendant la guerre. Il la tenait notamment d’un vieux voisin, ce que nous apprend – même s’il convient de garder la distance prudente que requiert le texte d’inspiration autobiographique – le récit Lo poèta es una vaca9, où ce voisin est appelé Estòqui :

Estòqui que me parla en òc, e ieu que li respondi un còp en òc, un autre en francimand, dins una lenga que se cerca e se trapa, sens tròp de pena, ai idèa. Los autres, quand me parlan òc, es qu’aquò li escapa. Parlan òc entre eles. E pas que òc. E mai a l’ostal. E quand mon paire ven, o ma maire, aquò’s coma, levat per ieu, lo francimand l’aguèsson doblidat. Pèrdi pas un mot de tot çò que se ditz que çò que compreni pas o endevinhi, mas aquel biais de far me maca : es un pauc coma se me trasián defòra coma s’èri d’endacòm mai […]. Al moment de dire qué que siá i a quicòm que se nosa dins ma garganta. La vergonha m’emponha e torni al francimand. I a pas que amb Estòqui. Parli en òc e aquò sembla pas de l’estomagar… (Roqueta 1967, 16-17 ; 2013, 22)

[Estoqui qui me parle en oc, et moi qui lui réponds une fois en oc, une autre en français, dans une langue qui se cherche et se trouve, sans trop de peine, me semble-t-il. Les autres, quand ils me parlent oc, c’est que ça leur échappe. Ils parlent oc entre eux. Et rien que oc. Même à la maison. Et quand mon père vient, ou ma mère, c’est comme s’ils avaient oublié le français, sauf pour s’adresser à moi. Je ne perds pas un mot de ce qui se dit, parce que ce que je ne comprends pas, je le devine, mais cette façon de faire me blesse : c’est un peu comme s’ils me jetaient dehors comme si j’étais d’ailleurs […]. Au moment de dire quoi que ce soit il y a quelque chose qui se noue dans ma gorge. La honte me prend et je reviens au français. Il n’y a qu’avec Estòqui. Je parle en oc et cela ne semble pas l’estomaquer.]

Et le rôle de Lafont ? J’ai souvenir d’avoir entendu Yves Rouquette crier à Aurillac en 1980 : « On m’a dit que je voulais tuer le père. Lafont, c’est pas mon père, c’est ma mère. » Ces paroles étaient alors demeurées pour moi incompréhensibles… Elles furent prononcées lors de l’assemblée générale de l’IEO que devait consommer la rupture violente entre les deux tendances qui s’en disputaient la direction, une tendance liée à Yves Rouquette « Per un IEO non-dependent », et une tendance liée à Robert Lafont « l’Alternativa »10. Cette déclaration se fit devant un public pétrifié de 300 personnes qui rassemblait tout l’occitanisme de l’époque. La plupart prirent cela comme une déclaration provocatrice supplémentaire.

Dans un texte publié en 2009, à la mort de Lafont, « Robèrt Lafont, l’occitan, Oc e ieu »11, Yves Rouquette revenait sur ses rapports à Lafont dans des termes qui provoquèrent, en leur temps, un petit scandale. Plusieurs y lurent le sacrilège, si près de la disparition de Lafont. Treize ans ont passé, qui nous permettent de relire cet article sans l’émotion immédiate, pour y distinguer l’amour qui pointe sous l’invective… La violence même est signe du caractère passionné de cette relation. dont Rouquette raconte, 50 ans plus tard, les débuts :

M’es arribat de dire qu’agèri pas jamai a « tuar lo paire » ambé Robert Lafònt per la bona rason qu’èra ma maire. Èra e demòra vertat. Es d’el, a 10 ans, que nasquèri a ma lenga. Es a sos corses – donats benevòlament alara – que mon esperit se noiriguèt de son ensenhament d’occitanista : grafia, literatura dels trobadors a Còrdas o a Espieut. Tot i èra talament clar, divèrs e apassionant que quand Lafònt agèt quitat Seta per Arles, faguèri lo cors a sa plaça per las primièras e terminalas.12.

[Il m’est arrivé de dire que je n’ai jamais eu à tuer le père avec Robert Lafont pour la bonne raison qu’il était ma mère. C’est et cela demeure vrai. C’est de lui, à 10 ans, que je suis né à ma langue. C’est à ses cours – donnés alors bénévolement – que mon esprit s’est nourri de son enseignement d’occitaniste : graphie, littérature des troubadours à Cordes ou à Espieut. Tout y était tellement clair et passionnant que quand Lafont a quitté Sète pour Arles, j’ai fait le cours à sa place pour les premières et terminales.]

Le texte s’achève ainsi :

Cadun anava son camin. Nos vesiam plan mens, mas nòstras convèrsas demorèron coralas. Li aviái gardada mon admiracion, ma reconeissença e una afeccion tendra que ren a pas abrasucadas. Per el, coma per Andriva-Paula Lafònt, sa primièira femna, lo sovenir dels jorns clars èra e demòra pus fòrt que tot13.

[Chacun allait son chemin. Nous nous voyions bien moins, mais nos conversations restaient cordiales. Je lui avais gardé mon admiration, ma reconnaissance et une affection tendre que rien n’a éteintes14. Pour lui, comme pour Andrée-Paule Lafont, sa première femme, le souvenir des jours clairs était et demeure plus fort que tout.]

Tout est dit dans ce bilan.

Les années qui entourent la publication de L’escrivèire public sont marquées par une correspondance assidue entre les deux hommes, personnelle et militante à la fois. Lafont y est appelé « car amic », « Roberto mio », « Frangin Robert » ; une lettre de 1957 est signée « ton frairet, coma dises tan plan » [ton petit frère, comme tu dis si bien].

1.2.2- Yves Rouquette, acteur de premier plan

Oui. Seconde naissance. À partir de ce moment, Robert Lafont et Yves Rouquette furent liés, et Rouquette prit une part précoce dans l’occitanisme du temps. Lafont était le centre des échanges entre les membres de la génération qui avait 10 ans de moins, comme le montrent les correspondances déposées au CIRDOC. C’est Lafont qui donna à Serge Bec l’adresse d’Yves Rouquette qu’il avait chargé, en 1954, d’animer le Moviment de la Joventut Occitana, pour lequel Rouquette publia dans Oc en 1955 le texte « Los joves Occitans »15 et en 1956 le manifeste « Aicí siam »16. Le Rouquette que nous avons connu est déjà tout entier dans le premier texte :

Nòstre primièr dever es de revindicar lo drech a l’emocion elementària. E sèm los sols de lo poder far. Quora disèm que degun a pas lo drech, e mai n’aguèsse lo poder, d’usinar17 una cultura e de destacar un òme de sa terra, de sas amistats, de son biais de viure, podèm èstre segurs que de joves nos escotarián, se cridàvem mai fòrt. Solament los occitanistas son una raça de poëtas : avèm doblidat consí se crida. Cantar, marmusar, zonzonejar, nos plànher, nos acampar a cinc o sièis per parlar de nòstre platonic amor de la lenga, aquò rai : o sabèm far. Toutes tant que sem. Mas sabèm pas mai çò que cridar vòl dire. Se los joves d’Occitània tornavan aprene lo crit, Occitània seriá benlèu sauva. (Roqueta 1955c, 178)

[Notre premier devoir est de revendiquer le droit à l’émotion élémentaire. Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Quand nous disons que personne n’a le droit, même s’il en a le pouvoir, [d’usinar ?] une culture et de détacher un homme de sa terre, de ses amitiés, de sa façon de vivre, nous pouvons être sûrs que des jeunes nous écouteraient, si nous criions plus fort. Seulement les occitanistes sont une race de poètes : nous avons oublié comment on crie. Chanter, murmurer, bourdonner, nous plaindre, nous réunir à cinq ou six pour parler de notre amour platonique de la langue, à la bonne heure : nous savons le faire. Tous autant que nous sommes. Mais nous ne savons plus ce que crier veut dire. Si les jeunes d’Occitanie réapprenaient le cri, l’Occitanie serait bientôt sauvée. (Rouquette 1955c, 178)

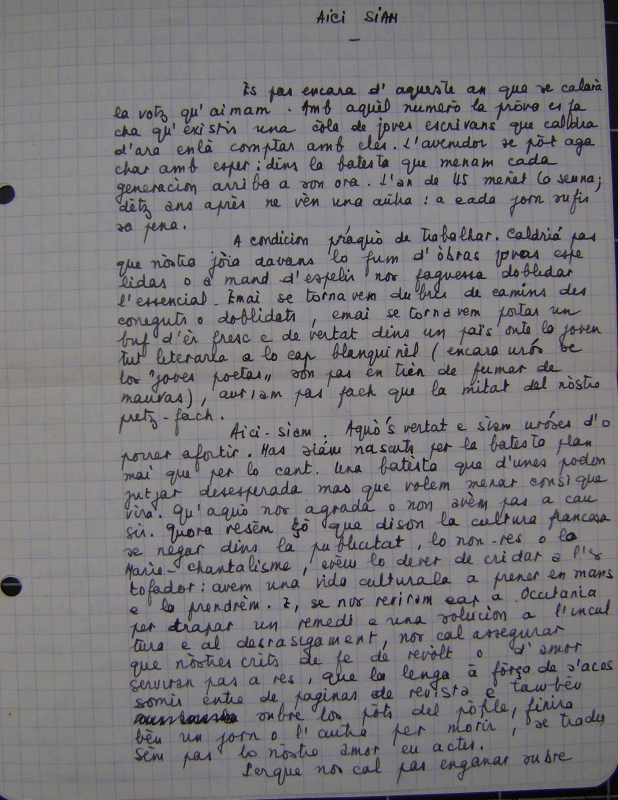

La suite énumère le refus du régionalisme, de l’enfermement félibréen, et affirme la faim des jeunes, qui savent se retrouver entre eux de chaque côté de la fausse frontière du Rhône. Cette exigence d’engagement est réaffirmée dans le texte de 1956 : « Aicí siam », qui constate l’affaiblissement de la langue et revendique l’engagement et le combat « Mas siam nascuts per la batèsta mai que per lo cant. » [Mais nous sommes nés pour la bataille plus que pour le chant.]. Et la brutalité consciente de la dernière phrase est sans ambiguïté : « Seriá de saber se, òc o non, nos an copats » [Il faudrait savoir si, oui ou non, on nous a châtrés].

Manuscrit "Aici Siam" : Fonds Lafont CIRDOC-Institut de Cultura, LAF/H/15

Rouquette était aussi engagé, au moment même où il poussait ces cris de guerre, dans le travail d’écriture et de critique. La date de parution des premiers textes (poésie ou prose poétique) le prouve (1953, 1955, 1956…). Cette première décennie d’engagement occitaniste fut des plus fécondes : outre la collaboration à Oc, Rouquette écrit dans des organes aussi variés que Entretiens sur les lettres et les arts, dirigé à Rodez par l’éditeur Subervie, ou encore Témoignage Chrétien, qui lui propose un article pour le centenaire de Mirèio, illustré d’une façon iconoclaste, écrit-il à Lafont, par l’ami de toujours Pierre François. La lecture des correspondances livre un témoignage touchant sur la complexité technique, politique et humaine de la construction de l’occitanisme de l’époque. Dans ce microcosme où tout le monde connait tout le monde, où se confrontent et parfois s’affrontent des personnalités d’écrivains aussi différentes que celles de Lafont, Yves et Max Rouquette, Serge et Pierre Bec, Nelli, Allan, Allier, Manciet, Castan, sans oublier les Catalans, notamment le grand poète Jordi-Pere Cerdà, sous le contrôle et l’administration technique et financière de l’IEO (avec le rôle éminent d’Ismaël Girard), derrière les nécessités économiques et, plus largement, pratiques (mise en œuvre concrète des éditions), les tensions sont inévitables. Tous les auteurs passent par des moments de découragement dus autant aux incidents de leur destin personnel qu’à la vie du mouvement. Ainsi, en dix ans, Yves Rouquette a-t-il été capable de délivrer des cris d’enthousiasme, puis d’entrer dans des moments de tristesse et même de se replier dans une retraite mystique.

1.2.3- Une œuvre en gestation

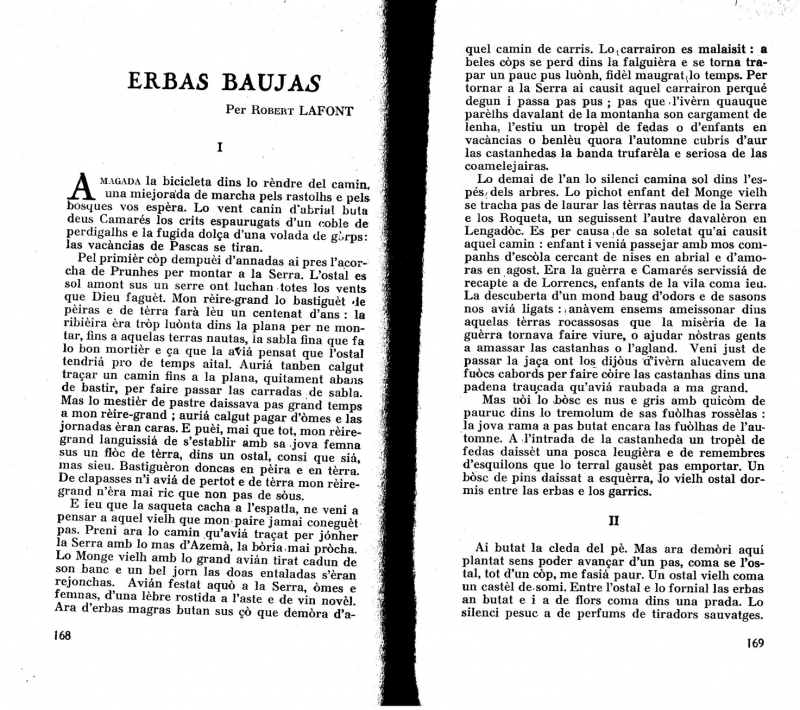

Entre 1953, date du premier poème publié dans la revue Oc et 1960, où nous arrêtons cette étude, Rouquette publia deux recueils poétiques, et aussi, dans Oc, sept poèmes, deux longs textes en prose, l’un, « Erbas Baujas » [Herbes folles]18, d’un lyrisme discret, l’autre, « “Défense de parler au chauffeur” o los tres carris de Chinchorla »19, plutôt dans le ton de ces portraits narratifs que l’œuvre ne cessa de bâtir, en prose comme en vers. Le recueil de 2009, L’ordinari del monde [L’Ordinaire du monde / des gens], en est un des derniers exemples : portraits de gens humbles rencontrés dans le cours de la vie, histoires singulières de gens qui n’entreront pas dans l’Histoire.

« Erbas baujas », OC, 1955, 198, 168-169.

On y reconnaît le ton de l’écrivain, tout de sensualité tendre et sauvage, comme se reconnaît l’influence de la lecture de Max Rouquette, dans la prose « Erbas baujas », cependant dédicacée à Lafont. Aucune réduction possible au cri dont nous parlions supra… Finesse, sensibilité, sensualité, tendresse, autant dans l’œuvre de création que dans le travail de critique. L’écriture de Rouquette, dans toutes ses dimensions – en dehors peut-être de la satire volontairement grossière contenue dans un texte comme Lo Trabalh de las mans20 – est déjà tout entière dans ces premiers textes. Il y a aussi le regard du critique, lecteur boulimique, qui sait, en quelques lignes d’une chronique, dire l’essentiel sur une œuvre. Ainsi en est-il dans « La vertut de la poesia » consacré à Mirèio, qui s’achève par un regard sur la poésie contemporaine. Un manuscrit de ce texte, sensiblement différent de la version publiée par la revue, est conservé au CIRDOC, dans le fonds Lafont. Ce manuscrit s’ouvre par deux citations, l’une de Jordi-Pere Cerdà, l’autre de Lafont :

...coma ditz Cerdà « Tota llenga fa foc21 ».

Un temps coma o afortiguèt tanben Robèrt Lafont que son « sol poder es que de dire »

« Aquí es ombra aquí es lutz

Sabèm lo verai coma d’arbres... » 22

E me demandi se nos siam pro mainats coma dempuèi un segle nòstra poesia sap e ditz la vertat del mond que la carreja e qu’al mitan dels jòcs e dels exercicis poetics d’un temps ont la poesia es sempre estada en estat d’accusacion, la poesia d’òc espelís coma un mond de vertat, vòli dire un mond ont cada causa serva sa plaça (poesia, òmes, objèctes) son espessor, sa realitat de totjorn, un mond que son evidéncia es pas la de la causa facha, del poëma, mas la quita vertat de las causas qu’existisson, un mond que se pòt paupar, tastar, niflar, ont, mai que mai, se pòt viure.23

[...comme le dit Cerdà « Tota llenga fa foc ».

Un temps comme l’affirma aussi Robert Lafont dont le « seul pouvoir est celui de dire »

« Ici c’est l’ombre ici le jour

Nous savons le vrai comme l’arbre... »

Et je me demande si nous avons suffisamment pris conscience de la capacité développée depuis un siècle par notre poésie de savoir et de dire la vérité du monde qui la porte et du fait qu’au milieu des jeux et des exercices poétiques d’un temps où la poésie a toujours été en état d’accusation, la poésie d’oc naît comme un monde de vérité, je veux dire un monde où chaque chose garde sa place (poésie, hommes, objets) son épaisseur, sa réalité de toujours, un monde dont l’évidence n’est pas celle de la chose faite, du poème, mais la vérité même des choses qui existent, un monde que l’on peut palper, goûter, renifler, où, surtout, on peut vivre.]

La suite du texte précise la pensée exigeante de Rouquette, en accord avec la diversité des voix poétiques occitanes de son temps, qu’il énumère (Allan, Bec, Saurat, Nelli, Manciet) : « besonh d’enonciar, d’aprivadar lo mond […], egal respiech de la lenga... » [besoin d’énoncer, d’apprivoiser les gens / le monde […] même respect de la langue]. Il refuse aussi un intellectualisme qui lui semble desséchant :

Un lengatge cargat essencialament d’exprimir los rapòrts dels òmes entre eles, e los rapòrts dels òmes amb lo mond de las causas. Es a dire de rapòrts que son mai que mai siá practics, siá afectius. Una lenga parlada e non escricha. Una lenga de païsans e non pas de filosòfs, una lenga d’enrasigament carnal, fisic, ont cada vocable fai image, nos torna una espessor, una color, un bruch, un moviment. E es perqué ai un besonh qu’es pas de dire d’aquel enrasigament de tot ieu dins un univers de natura qu’escrivi en òc e non pas en francés. (Roqueta, 1959, 67).

[Un langage chargé essentiellement d’exprimer les rapports des hommes entre eux, et les rapports des hommes avec le monde des choses. C’est-à-dire des rapports essentiellement soit pratiques, soit affectifs. Une langue parlée et non écrite. Une langue de paysans et non de philosophes, une langue d’enracinement charnel, physique, où chaque vocable fait image, nous renvoie une épaisseur, une couleur, un bruit, un mouvement. Et c’est parce que j’ai un besoin indicible de cet enracinement de tout mon être dans un univers de nature que j’écris en oc et pas en français.]

Sa pensée est ainsi explicitée : « Se disi arbre, vesi un arbre » [Si je dis arbre, je vois un arbre]. Et il affirme, en se référant à Éluard, que la poésie occitane donne à voir « la realitat rufa del mond » [la rude réalité du monde].

Nous nous abstiendrons d’insister sur le fait que cette distribution des usages des deux langues (langue dominante / langue dominée), quelle que soit la finesse avec laquelle elle est exprimée, corrobore les analyses qui seront développées plus tard par Lafont et l’école sociolinguistique de Montpellier sur la distribution diglossique de l’emploi des langues. Au moment où Rouquette écrivait ces lignes, ces travaux de sociolinguistique n’existaient pas, et Rouquette ne pouvait pas échapper aux représentations communes de l’emploi des deux langues, ni s’interroger objectivement quant aux surdéterminations idéologiques de ces représentations.

1.2.4- Yves Rouquette lecteur : de Lafont à Max Rouquette

L’art poétique qui achève la critique de Mirèio souffle l’évidence de la proximité d’Yves Rouquette avec le Lafont dont l’écriture sensuelle est souvent oubliée sous le Lafont plus cérébral24. Mais l’influence de Max Rouquette est aussi présente, ce dont témoigne clairement la correspondance. Au-delà de leurs grandes différences de personnalité, au-delà de leurs engagements différents, Yves sait ce qu’il doit à Max. Affaire d’amitié, là aussi, comme l’exprime cet extrait d’une lettre du 12 août 1957, adressée à Camproux :

Rouquette est ce qu’il est mais je ne conçois pas que cet homme – notre premier écrivain d’IEO dans le temps et la qualité – soit sans cesse visé par de petites pointes qui, rapportées à lui (il y a des « cafards » à l’IEO) risquent de décourager un homme qui est d’abord un écrivain capable de voir, de sentir et d’aimer le crapaud, la pierre et la fourmi. Et pour faire cela il faut avoir les pieds sur terre. Alors pour Max je vous en prie un peu de respect. Et pardonnez cela à l’amitié et à l’admiration. Quand les administrateurs de l’IEO seront morts, des hommes découvriront les « secrets de l’herbe », non ? Fermons le ban et n’en parlons plus25.

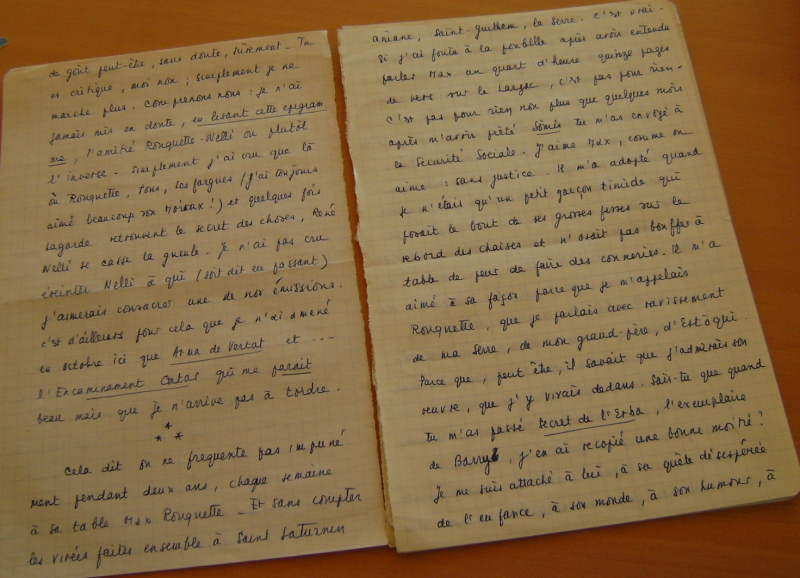

Autre témoignage dans une lettre à Robert Lafont, sans date autre que « samedi soir, tard », dans laquelle, après avoir critiqué des textes de Nelli, il se réfère à Max Rouquette :

Cela dit on ne fréquente pas impunément pendant deux ans, chaque semaine à sa table Max Rouquette. Et sans compter les virées faites ensemble à Saint Saturnin, Aniane, Saint-Guilhem, La Serre. C’est vrai. Si j’ai foutu à la poubelle après avoir entendu parler Max un quart d’heure quinze pages de vers sur le Larzac, c’est pas pour rien. C’est pas pour rien non plus que quelques mois après m’avoir prêté Sòmis tu m’as envoyé à la Sécurité Sociale26. J’aime Max, comme on aime : sans justice. Il m’a adopté quand je n’étais qu’un petit garçon timide qui n’osait pas poser le bout de ses grosses fesses sur le rebord des chaises et n’osait pas bouffer à table de peur de faire des conneries. Il m’a aimé à sa façon parce que je m’appelais Rouquette que je parlais avec ravissement de ma Serre, de mon grand-père, d’Estoqui, parce que peut-être il savait que j’admirais son œuvre, que j’y vivais dedans. Sais-tu que quand tu m’as prêté Secret de l’Erba, l’exemplaire de Barry, j’en ai recopié une bonne moitié ? Je me suis attaché à lui, à sa quête désespérée de l’enfance, à son monde, à son humour, à son bon et à son mauvais caractère, à son injustice.27

Lettre à LAFONT : Fonds Lafont, CIRDOC-Institut de Cultura, LAF.O/69Yves Rouquette.

Bien que très jeune, Yves Rouquette est capable d’un regard personnel précis et sensible sur ce qu’il lit, comme nous le voyons en 1957, dans l’article « Per presentar Verd paradís »28. Il n’est pas tombé dans le piège tendu par le titre. Il a bien compris, avant que Max ne l’explicite dans son entretien avec Henri Giordan publié dans la première traduction française29, le sens antiphrastique du titre, la beauté douloureuse d’une nature contemplée avec des yeux d’enfant et il prête à Max les dons de voyant d’un Rimbaud :

Roqueta nos aprén a veire. Roqueta vei. Es lo mai grand « voyant » de nòstra literatura. Imagina pas ren. Se fabrica pas de visions. I a pas de carriòla dins los camins del cel, ni de salon al fons d’un lac. Pas que la vida del campèstre, umana, vertadièira, lo grand embriagament del viure, de la pluma que vòla, del singlar que vòl pas morir, de la saba que monta, de la sòrga cercant lo jorn, de la butada capuda e cridanta de l’erba. Un mond que viu dins sa mòrt, que tendriá dins doas paumas e que Roqueta engrandís fins a las raras de son còr. Un mond del silenci e un mond d’evidéncia30.

[Rouquette nous apprend à voir. Rouquette voit. C’est le plus grand « voyant » de notre littérature. Il n’imagine rien. Il ne se fabrique pas de visions. Il n’y a pas de carriole dans les chemins du ciel, ni de salon au fond d’un lac. Rien que la vie de la campagne, humaine, vraie, le grand enivrement du vivre, de la plume qui vole, du sanglier qui ne veut pas mourir, de la sève qui monte, de la source cherchant le jour, de la poussée têtue et criante de l’herbe. Un monde qui vit dans sa mort, qui tiendrait dans deux paumes et que Rouquette grandit jusqu’aux limites de son cœur. Un monde du silence et un monde d’évidence.]

Il sait voir la solitude qui jaillit de la lecture de l’œuvre :

la pròsa de Roqueta – dins son destacament de totas las vanitats del mond dels vivents, sa dicha umila e fervorosa de la vida esconduda – es una cerca de l’innocéncia elementària, una confidéncia sens fin, doça, discrèta e dolorosa. Es una cerca d’òme sol e lo nos emplegat per Roqueta, aquel nos del temps passat, ven a nosautres coma un sanglòt. […]

Parlavi totara del silenci : caldriá parlar de soletat. Es dins sa soletat d’òme e d’escrivan que Roqueta trapèt lo quite subjècte de son òbra : lo còr a còr amb lo campèstre. La soletat ont tot s’escranca, ont tot s’enauça. La soletat d’ont nais tota mitologia nòva. 31

[la prose de Rouquette – dans son détachement de toutes les vanités du monde des vivants, sa façon humble et fervente de dire la vie cachée – est une recherche de l’innocence élémentaire, une confidence sans fin, douce, discrète et douloureuse. C’est une recherche d’homme seul et le nous employé par Rouquette, ce nous du temps passé, vient à nous comme un sanglot. […]

Je parlais tout à l’heure du silence : il faudrait parler de solitude. C’est dans sa solitude d’homme et d’écrivain que Rouquette a trouvé le sujet même de son œuvre : le cœur à cœur avec la nature. La solitude où tout s’écroule, où tout s’élève. La solitude d’où naît toute nouvelle mythologie.]

Dans le recueil L’escrivèire public, la lecture du poème éponyme nous renvoie immédiatement au début et à la fin d’un texte de Max Rouquette « La lenga s’es perduda »32, comme un écho inversé, puisque l’obsession de la perte, de la nuit et de la mort, chez Yves Rouquette, se retourne dans la dernière strophe en une sorte de messianisme. À noter que le poème de Max avait d’abord été publié dans un recueil d’hommages à Léon Cordes, sur lequel Yves Rouquette, plus tard, dira des paroles si fines et sensibles33. Bien sûr, on ne cherchera pas chez Yves cette sorte d’animisme qui, chez Max donne autant de place au brin d’herbe qu’à l’homme, lequel occupe essentiellement Yves Rouquette. Il reste que l’un et l’autre évoquent un monde enfui avec la langue qu’il portait et qui le portait. Nous reprenons ci-après ces deux textes et la version française éditée34, en soulignant qu’elle n’est pas une traduction exacte de l’original, mais une réécriture, chose très commune.

|

Ives Roqueta35 |

Max Roqueta36 |

|

|

|

|

Pour les deux auteurs, la perte de la langue est une obsession. Mais elle est aussi liée à la fin d’un monde, et de son fonctionnement économique et social ; elle est liée au souvenir des humbles qui la parlaient, « carretièr(s) » pour Yves comme pour Max, « jornalièrs pastres varlets de bòria » [Journaliers bergers valets de ferme] per Yves, « carbonièr » e « ruscaires »38 pour Max. Yves évoque « un país de la votz d’enfança e de tèrra » [un pays à la voix d’enfance et de terre] et Max énumère, comme il a coutume de le faire, les humbles éléments qui composent les paysages de son « verd paradís » d’enfance : « erbas », souvent désignées par leur nom, « aucèls » [oiseaux] ou « carrairons » [sentiers]. La fin des deux poèmes est cependant différente : Max en reste à l’impossibilité de parler « ieu demòre mut e nus per lo camin » [moi je demeure muet et dénudé sur le chemin], alors qu’Yves, dans l’ardeur de sa jeunesse, dresse « una taula / contra lo vam dels sèrres » [une table contre l’élan des collines] et c’est alors qu’il se proclame « escrivèire public ».

2. De L’escrivèire public a « l’écrivain public »

2.1- L’escrivèire public, quelques éléments pour entrer dans l’œuvre

L’article de Gardy déjà signalé met en évidence la coloration lyrique de l’écriture poétique qui se déploie à partir de 1950. Gardy cite un éditorial de la revue Oc signé par Max Roqueta, au printemps 1952, qui s’achève ainsi :

L’ora es venguda de portar testimòni ; Lo devèm tant au blat que lèva coma au pòble tot escàs despertat qu’espèra la votz de sa carn e los ressons de sa vida. Après lo cant solitari, l’ora es venguda del parlar39.

[L’heure est venue de porter témoignage ; nous le devons autant au blé qui lève qu’au peuple à peine réveillé qui attend la voix de sa chair et les échos de sa vie. Après le chant solitaire, l’heure est venue de la parole.]

Ces œuvres écrites dans la décennie, selon la lecture de Gardy, celle d’Yves Rouquette en particulier, mêlent lyrisme personnel et lyrisme collectif. La première personne y est omniprésente, dans ses exaltations comme dans ses plaintes, et ce « je » vient aussi s’incorporer à un « nous » collectif ou parfois s’adresse à une seconde personne qui prend des visages divers, du « tu » de la personne aimée au « tu » du pays ou au « vous » des hommes qui l’habitent.

L’escrivèire public paraît donc en 1958. Si le livre est dédié à Max Rouquette, chaque section s’ouvre par une épigraphe où apparaissent trois auteurs français : Paul Éluard, Guillaume Apollinaire et René Guy Cadou, marques évidentes de fraternité d’inspiration. Une version du poème V (p.20-21) « Ara que ton abséncia… » avait déjà paru dans Oc en 195540. Le lyrisme personnel parcourt le recueil qui contient de superbes poèmes d’amour passionné (les poèmes I, II, III, IV, V de la partie 1, dédiée à Éluard, dont l’inspiration se ressent dans l’écriture de Rouquette), ou la « Pròsa d’adieu per Odeta », qui semble volontairement cachée au centre de la partie 2, par le choix de la prose et par sa forme de confidence personnelle, même si la femme aimée vient se dissoudre dans un bel élargissement cosmique :

Me soveni solament qu’aquesta nuòch mon païs prenguèt sa color per jamai : sapièri la forma pesuga dels sòmis e sus las ribas del matin coneguèri l’anar cansat de cada femna, lo gost de cada flor e de cada desaire. D’un vam prenguères ton caratge d’eternitat e de natura41.

Je me souviens seulement que cette nuit mon pays a pris sa couleur définitive : j’ai su la forme lourde des rêves et sur les rives du matin j’ai connu le mouvement fatigué de chaque femme, le goût de chaque fleur et de chaque tristesse. D’un élan tu as pris ton visage d’éternité et de nature.

Le lyrisme collectif, avec l’emploi de la première personne, est plutôt présent dans la seconde partie ouverte par une épigraphe d’Apollinaire : « Et d’un lyrique pas s’avançaient ceux que j’aime parmi lesquels je n’étais pas » (25). Ainsi en est-il de la « Cançon pel carbonièr » / « Chanson pour le mineur »42 dédiée « Als menaires de Cevenas » [Aux mineurs des Cévennes] où on sent une proximité avec le recueil de Max Allier A la raja dau Temps (1951), Allier dont Rouquette aimait tant la poésie43. En voici le début :

|

|

Le poème « Odenlino » (p. 32-39) est ainsi dédicacé dans sa version française « Pour Pierrot », en référence à l’ami d’enfance et ami de toute une vie, Pierre François, illustrateur de plusieurs œuvres de Rouquette.

Yves Rouquette et Pierre François – photo d’André Hampartzoumian44

C’est un montage de notations sans ordre apparent, forme qui rappelle l’œuvre du peintre45, dont chaque tableau rassemble plusieurs petites scènes, plusieurs personnages, dans un univers de réalisme magique dont rendent bien compte, par exemple, ces deux dernières strophes :

|

|

La partie 3 s’ouvre (p. 41) par une citation de René-Guy Cadou : « Beau pays, si je lève les yeux, je nomme tes chevaux, tes fleurs, tes naufragés. Je te nomme l’amour, ô campagne des hommes où le ciel s’est couché. Les poèmes d’Yves Rouquette sont dans la tonalité des mots de Cadou, le pays y est interlocuteur dans les poèmes 1, 2 e 3. Le premier texte, simplement titré « I » (p. 42-43) continue directement les propos de Cadou, le verbe « te dirai » y fait écho au « Je te nomme » du poète français :

|

|

alors que le second poème (« II », p. 44-47) donne un nom au pays :

|

|

Il ne faut pas croire à partir de cette ouverture qu’il s’agit là d’un poème « militant » ou « patriotique »… Le cri de Rouquette n’est pas seulement un cri de circonstance. S’il n’a jamais caché ses tentations nationalistes, son rapport au monde, au pays et aux hommes qui le peuplent n’a jamais été réduit à l’espace d’une proclamation patriotique. Il suffit de lire la fin de ce poème pour se convaincre, s’il en était besoin, qu’il est dominé par la tendresse, à travers l’alternance de formes des première et seconde personnes du pluriel, proximité de langage entre le « ieu » et « los amics », entre les hommes et le pays qu’ils tiennent dans leurs mains :

|

|

Même s’il nous faut recourir à la version française pour nous en assurer, le pays, dans le poème IV de la dernière partie (p. 53), est évoqué comme une création artistique du poète lui-même :

|

|

« Vida e pantais », rêve et réalité, alternent dans une large fresque où défilent des paysages – ou des éléments de paysages – imprégnés de notations oniriques : « l’espèra del sabaud » [l’attente du crapaud], « paraulas de folhum » [paroles de feuillage], « arbres cambiadisses » [arbres changeants], « bòsques delembrats » [bois oubliés], « espèr de sabla e d’aiga » [espoir de sable et d’eau], « cavalcadas de nívols » [chevauchées de nuages], « la trida que s’atarda dins un pantais de cade » [la grive qui s’attarde dans un rêve de cade], « las formigas luchairas contra l’espasa de l’erbilh » [les fourmis qui luttent contre l’épée de l’herbe], « rotas dobertas coma un pantais sens fin » [routes ouvertes comme un rêve vans fin]… Les échos sont évidents du Verd Paradís de Max Rouquette, comme des poèmes de ce dernier.

Les derniers vers de l’Escrivèire public (poème IV, partie 3, p. 59) sont significatifs de cette tendresse dont les jurons « damnes »47 [on notera au passage le jeu sur les paroles de l’Internationale], font paradoxalement partie, comme jaillissement d’émotion :

|

|

2.2- Yves Rouquette – l’œuvre critique

Nous avons déjà noté la précocité du travail de critique d’Yves Rouquette, sa finesse et sa pertinence, dans une écriture élégante, précise, à la fois ferme et empathique. Le Rouquette critique est éclectique et les œuvres qu’il salue n’ont souvent rien à voir avec l’image de vulgarité provocatrice que l’homme a cultivée tout au long de sa vie. Dans la décennie qui suit celle de la parution de L’Escrivèire public, deux recensions parues dans la revue Viure48 donnent une idée de sa capacité à apprécier deux œuvres profondément différentes, un recueil de Philippe Gardy et un de Roland Pécout. Nous pourrions y ajouter la troisième chronique, sur le recueil poétique D’ont siás ?, de Rosaline Roche (1969)49, pour donner une idée de la fécondité de ce travail. Contentons-nous, pour ce dernier, de noter le sens de la formule :

Lo lirisme es pausat a la pòrta. Òm n’ausís que plan melhor lo batec del còr, a aquel bruch de passes d’una femna que marcha, ont sap ben, ont sap pas, aquò depend de l’ora, en cerca d’un païs sens parets, d’un amor de l’autre e de totes que fariá lo mond abitable autrament qu’amb de mots. (Roqueta 1969, 41)

Le lyrisme est déposé à la porte. On n’en entend que bien mieux le battement du cœur, à ce bruit de pas d’une femme qui marche, où elle le sait, où elle l’ignore, cela dépend de l’heure, à la recherche d’un pays sans murs, d’un amour de l’autre et de tous qui rendrait le monde habitable autrement qu’avec des mots.

Nous avons voulu reproduire intégralement les deux premières chroniques, en annexe, parce qu’elles ne sont pas d’un accès aisé, et aussi pour donner une idée de la cohérence de l’écriture critique de Rouquette et de la force de celle-ci dans sa concision, une concision qu’il nous semble aussi voir dans l’œuvre littéraire. Ces chroniques sont construites comme un tout resserré, cohérent, compact, toujours juste et précis dans leur vision dialectique des choses. Souhaitons que ce travail de critique soit rassemblé, dans la droite ligne du chantier ouvert par Jòrdi Blanc, des éditions Vent Terral, qui édita en volume des chroniques parues dans La Dépêche du Midi entre 1974 et 198250. Voici comment l’éditeur y analyse le travail du critique :

Grand lecteur, à l’appétit jamais émoussé, Rouquette sait communiquer son plaisir, ne méprisant aucun genre, apportant son attention aussi bien à d’imposantes sommes qu’à de petits tirages ronéotés de quelques feuillets, n’ayant pas peur de bouleverser les hiérarchies consacrées, plaçant les contes populaires au niveau de Racine ou de Valéry, sensible à ce que Delteil, comme Jaurès, appelait la joie du peuple, élevant le style populaire au niveau d’un moyen de connaissance et de discernement51.

Ce recueil est d’un prix inestimable, à la fois par les qualités de concision et de finesse de l’écriture critique d’Yves Rouquette, mais aussi parce que dans les presque 20 ans de vie de cette chronique, les 223 textes qui y ont été publiés rendent compte de la quasi-totalité de ce qui s’écrivait en occitan ou sur l’occitan. Je ne pense pas que nous ayons ailleurs, avec une seule signature, un tel corpus disponible.

« Escrivèire public », disions-nous… C’est bien en tant qu’écrivain public que se place là le Rouquette critique, en choisissant un journal quotidien, largement lu en Midi-Pyrénées, où il écrit des présentations à la fois exigeantes, sans concession, et d’une lecture facile. Un autre chantier serait à ouvrir : quelle réception ce travail a-t-il eue auprès des lecteurs de La Dépêche du Midi ? Pour donner une idée de cette écriture, je prendrai l’exemple du compte rendu des traductions de Lorca par Robert Allan, donné en annexe. Dans un espace réduit, Rouquette réussit à faire passer sa grande culture et à situer l’œuvre présentée dans un large contexte historique et culturel. Bien sûr, la lecture critique est colorée d’idéologie avec l’allusion au statut de l’occitan qui devrait, selon lui, devenir « langue nationale »52, Mais l’essentiel est dans le parcours de l’influence de Lorca sur la poésie occitane de la seconde partie du XXe siècle53, et dans l’allusion aux grands poètes étrangers dont l’influence s’y fait ressentir. En quelques mots, Rouquette dit son admiration pour Allan et rappelle la proximité de l’écriture de celui-ci avec celle de Lorca.

2.3- Yves Rouquette auteur, Yves Rouquette écrivain public

Comme interpréter les vers qui achèvent le poème éponyme qui nous sert ici de fil d’Ariane : « me farai per vosautres / escrivèire public » [Je me ferai pour vous / écrivain public] ? L’écrivain public est celui qui écrit les paroles de ceux qui ignorent l’écriture. Ainsi n’est-il qu’un interprète dont la parole porte la voix des gens. Rouquette, certainement plus qu’aucun autre écrivain contemporain, s’était donné cette fonction. Sa profonde fraternité avec ceux ou ce (selon le sens qu’on donne au mot occitan « monde » : le monde ou les gens) qu’il nomme, « L’ordinari del monde » (Roqueta 2009 et 2015), est évidente. Bien sûr nous trouvons dans l’œuvre de Max Rouquette, par exemple, des portraits sensibles de personnes humbles, mais nous sentons, chez Max, une sorte de distance de classe : si son regard est un regard d’amitié et de respect, il demeure extérieur. Yves, issu du peuple, n’a jamais oublié ces mondes de ses origines, si différents l’un de l’autre, pourtant, le Sud Aveyron, berceau de la famille, et Sète, où il passa ses années de formation54. Dans le précieux volume de la revue Auteurs en scène, dirigée par Marie-Hélène Bonafé, il se confie d’ailleurs à ce sujet, dans un paragraphe également intitulé « L’ordinaire du monde » :

J’ai toujours été fasciné par les petites gens, les travailleurs. Quelqu’un qui fait un crépi, je le regarde humblement. Il m’enseigne. J’ai eu le bonheur de rencontrer d’authentiques pauvres et d’authentiques manuels.55

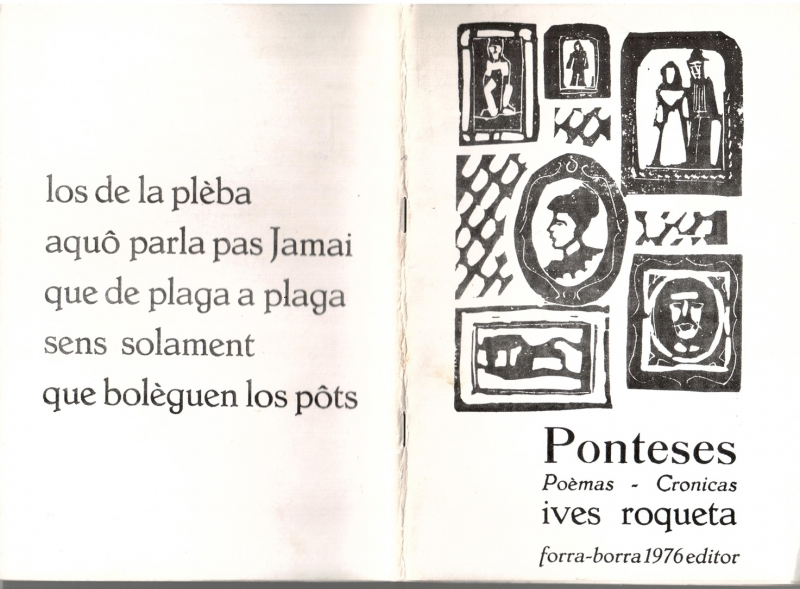

Il devait exprimer maintes fois sa volonté de parler de son monde, dans des textes qui peuvent se lire comme autant d’arts poétiques. Ainsi en est-il du premier poème du recueil Ponteses, significativement sous-titré « Poèmas – Cronicas »56, dont le titre fait référence aux habitants du Pont de Camarès – parfois appelé simplement « Camarès », le village dont dépendait la maison de famille de La Serre :

|

|

« nos parlam dels nòstres… » [nous nous parlons des nôtres]… Les titres des poèmes de Ponteses sont le plus souvent des noms propres qui renvoient à autant d’êtres probablement connus : « Miquialon », « Camillon », « Lo Combet », « Sauvan »… L’œuvre fourmille de ces portraits, tendres ou bien souvent cruels.

Ponteses, quatrième et première de couverture, linogravure de Raphaël Segura, - Raphaël Segura - avec l'aimable autorisation de l'illustrateur (https://www.raphaelsegura.com/qui-je-suis/)

On en rencontre aussi dans une section de l’anthologie publiée en 2004, L’escritura, publica o pas, intitulé « Cadun los seus » [Chacun les siens]58, qui reprend partiellement le recueil Ponteses, en commençant par le poème d’ouverture, auquel s’ajoutent d’autres textes. Le titre choisi est éloquent, comme est significatif celui de l’anthologie. C’est sans doute dans ces textes brefs, en prose ou en vers, que Rouquette donne le meilleur de lui-même, entre description et narration. À la manière de l’anarchiste Gaston Couté, il est capable, lui le chrétien, de parler sans condamnation morale d’une mère infanticide, et de laisser deviner l’épouvantable cheminement tragique qui la conduit à un tel acte (« Marineta »59). Nous ne sommes pas dans le mythe comme l’est Max avec la figure de Médée, mais dans la réalité sociologique. Même si souvent cette réalité sociologique se colore de mythologie biblique ou gréco-latine, c’est toujours l’observation de scènes vécues qui fait naître l’évocation. Ainsi en est-il de la prose intitulée « La filha de Noè »60, portrait poignant d’une dévote tenue au ventre par « la paur panica del jutjament e de l’infèrn » [la peur panique du jugement et de l’enfer] à cause de son père si souvent « bandat a mòrt coma un Noè e cent còps mai obscène, dins sas cauças de velós, que lo grand patriarca nud. » [ivre mort comme un Noé et cent fois plus obscène, dans son pantalon de velours, que le grand patriarche nu.]. Et ce n’est pas par hasard non plus s’il choisit Job comme centre d’un de ses recueils. Nous pourrions prendre tellement d’exemples dans l’œuvre, de cette attention portée au menu peuple et aux tragédies qu’il vit. L’univers que dépeint Rouquette n’est pas un monde idyllique, mais un monde de désirs violents, où la mort – les morts61– sont aussi présents que la vie et les vivants. Le recueil éponyme de l’anthologie L’escritura, publica o pas s’ouvre significativement par ces vers (p. 6-7) :

|

|

Dans ces textes, tout l’art de la construction narrative, dans le récit bref comme dans le récit plus long de Rouquette, est dans la concision des notations qui nous conduisent peu à peu vers une fin souvent inattendue. Ainsi en est-il du récit d’inspiration autobiographique Lo poèta es una vaca, qui commence par la découverte du corps d’Estoqui, un des personnages principaux :

August Estòqui. Son còs espandit sul camin. Dos òmes, una femna : tres lums. E çò que cal de tèrra pel camin, de folhum e de cèl endarrèr per qu’aquel còs, que la mòrt ven de i donar lo copant de la pèira, prenga sa justa plaça. La primièra pregària e lo vent pel folhum. Es aital que me cal començar : e mai s’ai pas jamai cercat a saber consí Estòqui èra mòrt, es aital. Mas ne sabi pas ren. M’agrada solament de pensar a de còps que lo grand còs d’arbre d’Estòqui es tombat endacòm entre la Sèrra e lo Pont, dins la bòria de Gen après la castanhal, e es totjorn alara lo meteis endrech que me tòrna ; aquí ont son camin e lo nòstre se separavan. (Roqueta 1967, 6 ; 2013,13)

[Auguste Estoqui. Son corps étalé sur le chemin. Deux hommes, une femme : trois lumières. Et ce qu’il faut de terre sur le chemin, de feuillage et de ciel derrière pour que ce corps, auquel la mort vient de donner le tranchant de la pierre, prenne sa juste place. La première prière et le vent à travers le feuillage. C’est ainsi qu’il me faut commencer : même si je n’ai jamais cherché à savoir comment Estoqui était mort, c’est ainsi. Mais je n’en sais rien. J’aime seulement à penser parfois que le grand corps d’arbre d’Estoqui est tombé quelque part entre la Serre et le Pont, dans la ferme de Gen après la châtaigneraie, et c’est toujours le même endroit qui me revient ; là où son chemin et le nôtre se séparaient.]

Et tout ce qui suit dans l’œuvre est une remontée dans le passé qui nous fait découvrir, peu à peu, avec le narrateur, la figure d’Estoqui, qui fut le passeur de langue du jeune Sétois, à côté d’autres figures des environs de la Serre, famille ou proches voisins.

Rouquette s’est essayé aussi au récit long, surtout avec Lengadòc roge62, où l’écrivain public qu’il veut être raconte la geste de ces gens du peuple qui résistèrent, en 1851, au coup d’état de Napoléon.

Remontée encore plus lointaine dans le temps avec une de ses dernières créations, inspirée par les statues-menhirs du musée Fenaille de Rodez : Dieusses primièrs63. Il nous y raconte son émotion quand, très jeune, il avait découvert, guidé par le poète Jean Digot, les statues qui étaient remisées dans un « débarras » du musée. Ce long poème superbe fait jaillir la vie des statues de pierre, il fait vivre ceux qui les ont sculptées ou qui les ont inspirées et qui deviennent pour nous, soudain, aussi proches dans leurs émotions, leurs peurs et leurs désirs élémentaires, de nos propres désirs, de nos peurs, de nos émotions, ainsi de ce passage, p. 47 :

|

|

« Èra fa cinc mila ans. Èra ièr », nous dit Roquette. Nous sommes bien dans la même proximité qui lui fait porter la voix de « l’ordinari del monde ». « L’escrivèire public » se fait là le porte-voix de ces hommes et de ces femmes d’avant l’Histoire qu’il nous rend, soudain, si proches. Et je garde le souvenir de la lecture publique qu’il avait faite de ce texte, à Rodez, dans la cour du musée Fenailles, pendant le festival Estivada de juillet 201264. Après une longue ovation d’un public ému, il nous avait dit, depuis la cour du musée, en pointant du doigt le dernier étage où sont exposées las statues : « oblidatz-me, compti pas. Anatz las veire, de tota urgéncia. Vos espèran amontnaut. » [Oubliez-moi, je ne compte pas. Allez les voir, de toute urgence. Elles vous attendent là-haut.]

Rouquette escrivèire public…

Rouquette escrivèire public… oui, le titre de cette œuvre de jeunesse pourrait bien désigner l’ensemble de son œuvre et ainsi rendre compte de cette volonté têtue de donner une voix à ceux qui en sont dépourvus. Volonté non dissimulée de faire naître un peuple, autant que de faire vivre une langue, volonté qui s’est heurtée au tragique de la réalité sociolinguistique et politique, celle de l’affaiblissement d’une langue et de l’absence de conscience nationale.

Mais on ne peut pas plus réduire Yves Rouquette au combat idéologique qui a été le sien, ni faire silence sur celui-ci. L’œuvre est grande de la force d’une écriture et la force de l’écriture se nourrit de la conscience tragique de l’histoire. Reste cette œuvre et l’urgence du travail critique…